ФЪРВЦРҮшіЙБўәуЈ¬ОТҮшГжЕRЦшТ»ӮҖұИЭ^ј¬КЦөДҶ–о}Јә®”(dЁЎng)•rҮшғИ(nЁЁi)өДХМ¶јҙтНкБЛЈ¬ө«һйБЛ‘Ә(yЁ©ng)ҢҰёч·NёчҳУөД‘р(zhЁӨn) ҺЈ¬ОТҮшіЈӮдЬҠ”ө(shЁҙ)БҝТСҪӣ(jЁ©ng)і¬Я^500ИfИЛЎЈУЪКЗФЪ1950ДкЈ¬ЦРСлӣQ¶ЁЯM(jЁ¬n)РРҙуІГЬҠЈ¬ҢўИ«ЬҠөДҝӮҶTо~үәҝsөҪБЛ400ИfИЛ”ө(shЁҙ)ЎЈ

Из№ыІ»°l(fЁЎ)ЙъКІГҙТвНвөДФ’Ј¬Я@ӮҖИЛ”ө(shЁҙ)ЯҖ•юФЩА^Аm(xЁҙ)үәҝsПВИҘЈ¬ө«лSјҙұ¬°l(fЁЎ)өДҝ№ГАФ®іҜ‘р(zhЁӨn) ҺЈ¬…sЧҢТ»ЦұФЪЯM(jЁ¬n)РРЦРөДҫ«әҶХыҫҺ№ӨЧчк©И»¶шЦ№ЎЈ¶шЗТлSЦшЗ°ҫҖ‘р(zhЁӨn) ҺөДіФҫoЈ¬И«ЬҠИЛ”ө(shЁҙ)ЙхЦБСёЛЩ”U(kuЁ°)ідөҪ600ИfТФЙПЎЈ

І»Я^ФЪіҜхr‘р(zhЁӨn) ҺҪY(jiЁҰ)КшәуЈ¬Т»ЗР¶ј?xЁ¬)wУЪЖҪмoЈ¬ҙЛ•r°l(fЁЎ)Х№Ҫӣ(jЁ©ng)қъ(jЁ¬)ІЕКЗЦШЦРЦ®ЦШЈ¬¶шОТЬҠҫSіЦИзҙЛэӢҙуөДЬҠӮдҙ_ҢҚәЬәДіЙұҫЈ¬УЪКЗҸД1952Дкй_КјөҪ1958ДкЈ¬ОТҮшФЩЯM(jЁ¬n)РРБЛҙуҙуРЎРЎТ»№ІИэҙОІГЬҠЈ¬өҪ1958ДкДкөЧҪY(jiЁҰ)КшЈ¬И«ЬҠҝӮҶTо~ТСҪӣ(jЁ©ng)ҪөЦБ240ИfЎЈ

І»Я^ІГЬҠҝҙЖрҒнЭpЛЙЈ¬ө«ХжХэМҺАнЖрҒн…sІ»КЗДЗГҙәҶҶОЈ¬®…ҫ№®”(dЁЎng)ДкҮшғИ(nЁЁi)Ҫӣ(jЁ©ng)қъ(jЁ¬)ТІІ»КЗәЬ°l(fЁЎ)Я_(dЁў)Ј¬№ӨЧчҚҸО»»щұҫ¶јМҺФЪп–әН о‘B(tЁӨi)ЎЈ¶шұ»ІГөДІўІ»Ц»КЗәҶәҶҶОҶОөД”ө(shЁҙ)ЧЦЈ¬¶шКЗ»оЙъЙъөДИЛЈ¬”ө(shЁҙ)БҝИзҙЛэӢҙуөДИЛҝЪЈ¬ЮD(zhuЁЈn)ҳI(yЁЁ)әуИзәО°ІЦГЈҝәБҹoТЙҶ–КЗК®·ЦБоҮшјТо^МЫөДЎЈ

УЪКЗ®”(dЁЎng)•rҮшјТұгМ–ХЩЬҠк өДКҝұшЈ¬Н¬•rТІ°ьАЁЬҠ№ЩӮғЈ¬н‘‘Ә(yЁ©ng)ҮшјТөДМ–ХЩЈ¬ЮD(zhuЁЈn)ҳI(yЁЁ)өҪөШ·ҪЈ¬өҪ№ӨҸSАпГжИҘЧц№ӨИЛЈ¬УЦ»тКЗөҪЮr(nЁ®ng)ҲцАпИҘЧцЮr(nЁ®ng)ГсЎЈФЪҫҸҪвҮшјТүәБҰөДН¬•rЈ¬ЯҖҝЙТФҙЩЯM(jЁ¬n)Йз•юҪӣ(jЁ©ng)қъ(jЁ¬)°l(fЁЎ)Х№Ј¬Т»ЕeғЙөГЎЈ

УЪКЗҫНКЗФЪЯ@ӮҖ•rҙъұіҫ°ПВЈ¬УРӮҖАПұшК®·ЦЦч„УөШн‘‘Ә(yЁ©ng)БЛҮшјТМ–ХЩЈ¬ЛыБўјҙұіЖрБЛРРДТЈ¬ЧЯіцБЛЬҠ IЈ¬ЮD(zhuЁЈn)ҳI(yЁЁ)өҪБЛөШ·Ҫ°ІРД®”(dЁЎng)ЖрБЛРВЦРҮшРиТӘөДДЗ№ЙБҰБҝЈ¬Я@ӮҖИЛөДГыЧЦҪРЧцҸҲОДҝэЎЈ

ДЗГҙҝҙөҪЯ@АпҝЙДЬ•юУРИЛҶ–БЛЈ¬ЮD(zhuЁЈn)ҳI(yЁЁ)өДДЗГҙ¶аИЛЦРЈ¬һйәООТӮғҪсМм·ЗТӘХfЛыДШЈҝЖдҢҚАнУЙәЬәҶҶОЈ¬®”(dЁЎng)•r‘{ҪиЦшЛыөД№ҰҝғЈ¬ИфБфФЪЬҠЦРөДФ’Ј¬Яh(yuЁЈn)ұИИҘЖдЛыөШ·ҪТӘёьУР°l(fЁЎ)Х№Ј¬ө«һйБЛҮшјТЈ¬Лы…sИФИ»Йб—үБЛЧФјәұҫФ“қ“БҰҹoПЮөДОҙҒнЈ¬ИҘБЛҮшјТРиТӘИЛИҘөДөШ·ҪЎЈ

ТІХэКЗТтһйУРЛыөДҺ§о^ЧчУГЈ¬ЧҢЬҠк АпөДәЬ¶аФшУРФ№СФөДИЛЧФҙЛМӨҢҚПВҒнЎЈУЙУЪЛыөД°сҳУБҰБҝЈ¬ТФј°ЛыһйҮшјТЛщЧчіцөДШ•«I(xiЁӨn)Ј¬2019Дк10ФВЈ¬ҸҲОДҝэҳsөЗЎ¶ЦРҮшәГИЛ°сЎ·Ј¬Іў«@өГЎ°ҫҙҳI(yЁЁ)·о«I(xiЁӨn)әГИЛЎұӘ„ЎЈ

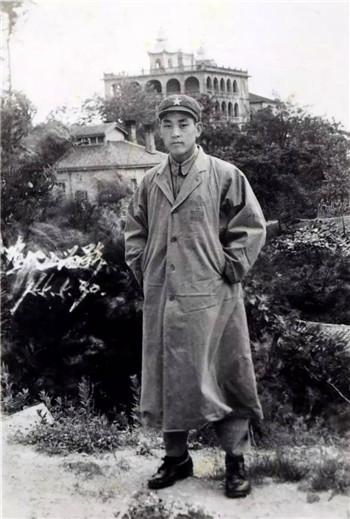

ҸҲОДҝэЙъУЪ1928ДкЈ¬КЗИзҪсөДйLЦОКРЙПьh…^(qЁұ)ОчіШаl(xiЁЎng)ДППЙИӘҙеИЛЎЈ

ФЪЛыіцЙъЦ®З°Ј¬ЖдҢҚЛыЙПГжЯҖУР6ӮҖёзёзөДЈ¬Ц»КЗ®”(dЁЎng)•rјТАпёFөГҝҙІ»ЖрІЎЈ¬ЛщТФЯ@Р©ёзёз¶јФзФзШІХЫБЛЎЈ¶шёьЧҢјТНҘС©ЙПјУЛӘөДКЗЈ¬ҫНЯBЛыөДДёУHФЪЙъБЛЛыИэМмәуТІИҘКАБЛЎЈЛщТФТ»ЦұТФҒнЈ¬ХыӮҖјТНҘғHКЈЛыЕcЛыөДёёУHғЙИЛПаТАһйГьЎЈ

ӣ]Я^¶аҫГЈ¬ИХҝЬ°l(fЁЎ)„УБЛЗЦИA‘р(zhЁӨn) ҺЈ¬ФЪИХЬҠөДиFМгЦ®ПВЈ¬ХыӮҖИAұұ¶јПЭИлөҪБЛ‘р(zhЁӨn)»р®”(dЁЎng)ЦРЈ¬¶шЛыЛщФЪөДјТаl(xiЁЎng)ЙҪОчйLЦОТІәЬҝмңSПЭБЛЎЈ

ұҠЛщЦЬЦӘЈ¬ЙҪОчКЗГә¶јЈ¬¶шИХҝЬХјоI(lЁ«ng)БЛЛыөДјТаl(xiЁЎng)Ц®әуЈ¬ЧФИ»І»•ю»ДҸUЯ@ӮҖғһ(yЁӯu)„ЭЈ¬УЪКЗҢў®”(dЁЎng)?shЁҙ)ШҸ?qiЁўng)үСөД„Ъ„УБҰ¶јҸҠ(qiЁўng)ХчөҪГәөVЙПИҘНЪГәТФ№©ИХЬҠЬҠРиЎЈ

әуҒнҸҲОДҝэөДёёУHТтһйТ»ьc(diЁЈn)РЎКВЕcҝҙөVөДИХұҫұшЖрБЛӣ_Н»Ј¬ҪY(jiЁҰ)№ыИХұҫұшІ»·ЦЭpЦШөШ°СЛыҙтБЛТ»оDЈ¬ҫНҙЛВдПВБЛҡҲјІЎЈҝҙЦшёёУHВдПВөДҡҲјІЈ¬ФЩҝҙөҪЙнЯ…өДёёАПаl(xiЁЎng)УH¶јп–КЬИХҝЬөДҡҲәҰЈ¬ҸҲОДҝэөДғИ(nЁЁi)РДК®·Ц‘ҚәЮЈ¬ЛыөДРДЦРТІ°ө°ө°l(fЁЎ)КДЈәЯ@ӮҖірҹoХ“ИзәОТ»¶ЁТӘҲуЈЎ

1945Дк6ФВЈ¬ҙЛ•rөДИХҝЬТСҪӣ(jЁ©ng)ИХұЎОчЙҪЈ¬®…ҫ№ҫалxЖдН¶ҪөТІІ»Я^Ц»УР”ө(shЁҙ)ФВЈ¬ө«ЛыӮғІўІ»ёКРДК§”ЎЈ¬ИФТӘЧцЦшКвЛАөЦҝ№Ј¬ЛыӮғТФөпұӨһй“ю(jЁҙ)ьc(diЁЈn)Ј¬А^Аm(xЁҙ)ҙт“фЦшЦЬҮъөДҝ№ИХОдСb„ЭБҰЎЈ

¶шҙЛ•rөДҸҲОДҝэДк·Ҫ17Ј¬ХэКЗТвҡвпL(fЁҘng)°l(fЁЎ)Ц®лHЈ¬ЛыҺ§ЦшқMЗ»ұ§Ш“(fЁҙ)Бxҹo·ҙоҷөШјУИлөҪБЛҝ№ИХГсұшк ОйЦРИҘЎЈәЬҝмЈ¬ЛыұгТтһйұн¬F(xiЁӨn)·eҳOЎўЧцКВХJ(rЁЁn)Хжұ»Мб°ОһйГсұшк йLЎЈ

ЎӘЎӘЛыҺ§оI(lЁ«ng)ЦшУЙаl(xiЁЎng)УHӮғЛщҪMҝ—ЖрҒнөДГсұшк ОйЈ¬ұјЧЯУЪёчМҺҝ№ИХ‘р(zhЁӨn)ҲцЦ®ЙПЈ¬»тКЗХэГжСЪЧo(hЁҙ)ХэТҺ(guЁ©)ЬҠЧч‘р(zhЁӨn)Ј¬УЦ»тКЗФЪ”іәуЛНјZКіЎўҫИӮыҶTЎўНЪ‘р(zhЁӨn)әҫөИөИЎЈҝӮЦ®ДДАпУРРиТӘЈ¬ЛыҫНҺ§ЦшЧФјәөДк Ойіц¬F(xiЁӨn)ФЪДДАпЈ¬МṩЛыЛщДЬШ•«I(xiЁӨn)өДЛщУРДЬБҝЎЈ

1947ДкЈ¬ҙЛ•rХэМҺФЪҪв·Е‘р(zhЁӨn) ҺөДҪ№ЧЖлA¶ОЈ¬¶шҸҲОДҝэЛщФЪАПјТЗЎәГФЪЯ@ӮҖ•rәтҒнБЛҪв·ЕЬҠЈ¬ЛыӮғКЗҒнХРДјРВұшөДЈ¬¶шЗТЯ@ҙОТ»ХРНкЈ¬ҫНөГБўјҙЯh(yuЁЈn)ё°З°ҫҖЎЈ

Я@•rөДҸҲОДҝэТСҪӣ(jЁ©ng)КЗТ»Гығһ(yЁӯu)РгөД№І®a(chЁЈn)ьhҶTБЛЈ¬¶шЙнһйьhҶTЧФИ»ТӘн‘‘Ә(yЁ©ng)ҮшјТМ–ХЩЈ¬ЖрөҪДЈ·¶ЧчУГЈ¬УЪКЗЛы°ӨјТ°Ө‘фИҘ„УҶTФшҪӣ(jЁ©ng)КЦПВөДГсұшк ?wЁЁi)?zhЁӨn)КҝӮғЈ¬№Д„оЛыӮғ?nЁЁi)лОй…ўЬҠЈ¬һйҮшјТіцБҰЎЈФЪЛыөД„УҶTЦ®ПВЈ¬ҙеАпУРБщО»ДкЭpИЛ…ўјУБЛҪв·ЕЬҠөДк ОйЎЈ

ҸҲОДҝэҺ§ҒнөДБщО»ДкЭpИЛЈ¬Ҫв·ЕЬҠХХҶОИ«КХЈ¬ө«ҢҰУЪЛыЯ@ӮҖФшҪӣ(jЁ©ng)өДГсұшк йLЈ¬Ҫв·ЕЬҠөДХРДјИЛҶT…sҫЬҪ^БЛЎЈАнУЙТІәЬәҶҶОЈәЛыјТЦРҫНКЈЛыәНЛыөДёёУHЈ¬¶шЗТёёУHЯҖКЗҡҲјІЈ¬јТАпРиТӘЛыЯ@ӮҖн”БәЦщЎЈ

І»Я^ҸҲОДҝэ…sәЬҫуҸҠ(qiЁўng)Ј¬ЛыұнКҫЧФјәТ»¶ЁТӘ…ўјУҪв·ЕЬҠЈ¬УЪКЗІҝк АпЯҖҢЈйTЕЙИЛЗ°ИҘҪoЛыЧцЛјПл№ӨЧчЈ¬ёжФVЛыЈәЎ°ДгКЗӘҡ(dЁІ)ЧУЈ¬ёёУHУЦКЗҡҲјІЈ¬јТАпИЛРиТӘХХоҷЈ¬ҫНІ»ТӘИҘ…ўЬҠБЛЈ¬ФЪҙеАпҺ§оI(lЁ«ng)ГсұшТ»ҳУКЗёЙёпГьЎЈЎұ

ө«Лы…sҢҺЛАІ»ҙр‘Ә(yЁ©ng)Ј¬ХРДјКҝұшөДҪв·ЕЬҠёЙІҝТІЧоҪKЮЦІ»Я^ЛыЈ¬ФЪҹoДОЦ®ПВЦ»ДЬңК(zhЁіn)ФSЛы…ўЬҠИлОйЎЈ¶шФЪЕRРРЦ®З°Ј¬ҸҲОДҝэөДёёУHЯҖёъЛыХZЦШРДйLөШХfөАЈәЎ°ОТЧФјәДЬХХоҷЧФјәЈ¬І»УГ“ъ(dЁЎn)РДЈ¬өҪКЗДг°ЎЈ¬Дг®”(dЁЎng)ұшОТІ»·ҙҢҰЈ¬ө«„eй_РЎІо®”(dЁЎng)МУұшЕЬ»ШҒнҪoОТҒGИЛҫНРРБЛЎӯЎӯЎұ

ҫНЯ@ҳУЈ¬ҸҲОДҝэҫНХэКҪјУИлБЛ•xјҪф”ФҘЬҠ…^(qЁұ)Т°‘р(zhЁӨn)ЬҠөЪҫЕҝvк Ј¬іЙһйБЛФ“Іҝк Т»Гы№вҳsөДҪв·ЕЬҠ‘р(zhЁӨn)КҝЈ¬ЛыДЗӮчЖжөДТ»ЙъТІҫНҙЛАӯй_БЛРтД»ЎЈ

¶юЎўЙнҪӣ(jЁ©ng)°ЩУа‘р(zhЁӨn)Ј¬ҫЕЛАТ»Йъ

1948ДкЈ¬•xјҪф”ФҘЬҠ…^(qЁұ)Т°‘р(zhЁӨn)ЬҠөЪҫЕҝvк һйБЛЕдәП„ўаҮҙуЬҠЦчБҰөДЗ§АпЬSЯM(jЁ¬n)ҙу„eЙҪРР„УЈ¬ЛҫБоҶTЗШ»щӮҘВКоI(lЁ«ng)ЬҠк ҸҠ(qiЁўng)¶ЙьSәУЈ¬НҰЯM(jЁ¬n)ФҘОчЎЈФЪЯ@Т»Ҳц‘р(zhЁӨn)ТЫЦРЈ¬ҸҲОДҝэЛщФЪөДөЪҫЕҝvк ҙтөГК®·ЦЖҜББЈ¬ҺЧәхКЗТ»В·ЕыЗG”Шј¬ЯBПВК®ОеЧщҝhіЗЈ¬”ө(shЁҙ)ФВәуұгҙтөҪБЛаҚЦЭіЗПВЎЈ

І»Я^аҚЦЭҝЙКЗӮҖлyҝРөДЎ°УІ№Зо^ЎұЈ¬®”(dЁЎng)•rөДҮшГсьh·ҙ„УЕЙТАҝҝөпұӨ№ӨКВЈ¬өЦҝ№өГәЬКЗғҙГНЈ¬лp·Ҫ¶јКЗЖҙұMИ«БҰЈ¬Т§ҫoСАкP(guЁЎn)өДФЪҙтЈ¬‘р(zhЁӨn) ҺК®·ЦөДДzЦшЎўјӨБТЈ¬Т»ЦұҙтБЛғЙӮҖ¶аФВЈ¬аҚЦЭІЕұ»ҙтБЛПВҒнЎЈ¶шҸҲОДҝэЛщФЪөДҫЕҝv27ВГЈ¬ФЪЯ@ҲцҪ№ЧЖ‘р(zhЁӨn)ЦРұн¬F(xiЁӨn)өГҳOһйН»іцЈ¬“ю(jЁҙ)ҸҲОДҝэАППИЙъНнДк»Ш‘ӣЈә®”(dЁЎng)•r№в·эМ”ұгЧҘБЛЙПЗ§ИЛЎЈ

¶шФЪ»ҙәЈ‘р(zhЁӨn)ТЫЦРЈ¬ЧчһйІҝк АпЧоһйғһ(yЁӯu)РгөД‘р(zhЁӨn)КҝЦ®Т»Ј¬ЛыЯҖФшұ»ійХ{(diЁӨo)јУИлҺҹІҝҫҜРl(wЁЁi)ҲF(tuЁўn)Ј¬ҫSіЦКЧйLөД°ІИ«№ӨЧчЎЈҝӮЦ®Ј¬ҹoХ“КЗЧч‘р(zhЁӨn)Ј¬ЯҖКЗЧцҫҜРl(wЁЁi)№ӨЧчЈ¬ҸҲОДҝэ¶јК®·ЦХJ(rЁЁn)ХжЎўҷC(jЁ©)ҫҜЈ¬¶шЯ@Т»ЗРЬҠк оI(lЁ«ng)Ң§(dЁЈo)ӮғТІ¶јКЗҝҙФЪСЫАпөДЎЈ

ФЪ®”(dЁЎng)•rЈ¬Ҫв·ЕЬҠлmИ»УРЕЪұшЈ¬ө«ЕЪұшөДЛШЩ|(zhЁ¬)ЕcҮшГсьhПаұИЭ^өДФ’Ј¬ФЪДіР©·ҪГжЯҖКЗТӘІоТ»Р©өДЈ¬®…ҫ№ОдЖчЯ@НжТвТ»Цұ¶јФЪёьРВ?liЁўn)QҙъЈ¬УИЖдФЪ‘р(zhЁӨn) Һ•rЖЪЈ¬лSЦшЬҠк ҢҰОдЖчРФДЬЕcРиЗуөДІ»”аМбЙэЈ¬Я@·NёьРВөДоlВКҫНёьјУҝмБЛЎЈ

¶шФЪ®”(dЁЎng)•rҙтБЛ„ЩХМәуЈ¬ОТЬҠАU«@БЛәЬ¶аРВҝоөДҮшЬҠҙуЕЪЈ¬ө«Я@Р©Ў°РВНжТвЎұОТӮғөДЕЪұшҺЧәхТҠ¶јӣ]ТҠЯ^Ј¬УРР©јҙұгГюЛчГюЛчДЬңҗәПК№УГЈ¬ө«Т»ө©үДБЛөДФ’ДЗҫННкИ«ҹoДЬһйБҰБЛЎЈ

Я@·NҙуРНОдЖчИфКЗУГБЛТ»ғЙҙОЈ¬үДБЛұгЦұҪУИУөфөДФ’Ј¬әБҹoТЙҶ–КЗҢҰЩYФҙөДТ»·NАЛЩM(fЁЁi)ЎЈЛщТФОТӮғөДЕЪұшТІТӘҢW(xuЁҰ)Б•(xЁӘ)Т»Р©ҙуЕЪЦӘЧRЈ¬ЧцөҪІ»ғHДЬК№УГЈ¬ёьТӘ•юРЮАнЎЈ

ЧФ…ўЬҠәуЈ¬ҸҲОДҝэТ»ЦұөГөҪоI(lЁ«ng)Ң§(dЁЈo)ЦШТ•Ј¬¶шЗТЛыөДЗЪГгХJ(rЁЁn)ХжТІКЗ№«ХJ(rЁЁn)өДЈ¬ЛщТФЛыЕRОЈКЬГьұ»ЬҠк °ІЕЕЕЙНщаҚЦЭЈ¬ҢЈйTҢW(xuЁҰ)Б•(xЁӘ)РЮАнҙуЕЪЎЈ¶шЛыТІХэКЗҸДҙЛ•rй_КјұгТ»ЦұёъҙуЕЪҙтҪ»өАЈ¬ФЩТІӣ]УРлxй_Я^ЕЪұшҚҸО»ЎЈ

1949Дк4ФВ¶ЙҪӯ‘р(zhЁӨn)ТЫҙтн‘Ј¬®”(dЁЎng)•rҸҲОДҝэЙнһйЕЪұшЈ¬ЦчТӘИО„Х(wЁҙ)ұгКЗҪoҪӯГжҙтҹҹмFҸ—Ј¬Ҫo¶ЙҪӯөДКҝұшЧцСЪЧo(hЁҙ)Ј¬¶ш®”(dЁЎng)Іҝк ¶ЙЯ^йLҪӯЦ®әуЈ¬ЕЪұш„tТ»ЦұёъФЪәуГжЈ¬Т»В·Ч·ЦшҙтЈ¬ҙтНкҪӯОчЈ¬ҫНЯM(jЁ¬n)ёЈҪЁЈ¬Я^БЛёЈҪЁҫНҙтХгҪӯЈ¬ҙтНкХгҪӯЈ¬І»ҫГҫНТӘН»өҪҸVЦЭЎЈ

Я@ҳУёЯШ“(fЁҙ)әЙөДЧч‘р(zhЁӨn)Ј¬ЖдҢҚҢҰУЪЙнһйЕЪұшөДҸҲОДҝэ¶шСФЈ¬КЗТ»ӮҖҫЮҙуөДМф‘р(zhЁӨn)ЎЈ

ЎӘЎӘ®…ҫ№®”(dЁЎng)•rөДҪв·ЕЬҠ—lјюИФИ»К®·ЦҗәБУЈ¬әЬ¶а•rәтҙуЕЪ¶јӣ]УРҝЁЬҮ?yЁўn)ӯЈ¬ЙхЦБУР•rәтҫУИ»ЯBЕЈЬҮЎўсRЬҮ¶јХТІ»өҪЎЈДЗФ“ФхГҙЮkДШЈҝЦ»әГУРИЛБҰГгҸҠ(qiЁўng)АӯБЛЈ¬ЕЪұшёъЦшЬҠк З§АпЧ·“фЈ¬ЯҖТӘАӯЦшҙуЕЪЈ¬ЖDлyіМ¶ИҝЙПл¶шЦӘЎЈө«ЛыӮғЯҖКЗ“ОБЛПВҒнЎЈ

ҸҲОДҝэёъЦшІҝк ЮD(zhuЁЈn)‘р(zhЁӨn)ҙуҪӯДПұұЈ¬ЛыПИәуҙтЯ^ҸҠ(qiЁўng)¶ЙьSәУЎўНҰЯM(jЁ¬n)ФҘОчЎў»ҙәЈ‘р(zhЁӨn)ТЫЎў¶ЙҪӯ‘р(zhЁӨn)ТЫЯ@Р©ҙуТҺ(guЁ©)ДЈ•ю‘р(zhЁӨn)Ј¬ҝЙТФХfКЗҪӣ(jЁ©ng)тһШSё»ЎЈө«Я@ІўІ»КЗЛыөДҪKьc(diЁЈn)Ј¬ТтһйФЪҙЛЦ®әуЈ¬ЛыЯҖ…ўЕcөҪБЛИлФЖ№ҘЩFҙтЛДҙЁЈ¬ЯҖУРҪЛ·ЛөИёчКҪёчҳУөД‘р(zhЁӨn) ҺЦРИҘЎЈ

1950ДкөД•rәтЈ¬ҸҲОДҝэЛщФЪөДІҝк ФЪЛДҙЁРЭХыБЛЖ¬ҝМЈ¬ұгұұЙП…ўјУҝ№ГАФ®іҜИҘБЛЎЈЛыӮғ®”(dЁЎng)•rФЪ1951Дк4ФВУЪөӨ–|й_НкКДҺҹҙу•юЈ¬®”(dЁЎng)МмНнЙПұгЯ^БЛшҶҫGҪӯЎЈөЪОеҙО‘р(zhЁӨn)‘р(zhЁӨn)ТЫЈ¬ЙПёКҺX‘р(zhЁӨn)ТЫЛы¶јУР…ўјУЎЈ

іҜхr‘р(zhЁӨn) ҺөД‘KБТіМ¶ИИЛұMҪФЦӘЈ¬УИЖдКЗЙПёКҺX‘р(zhЁӨn)ТЫЎЈ

®”(dЁЎng)•rөДҸҲОДҝэКЗЕЪұшЯBТ»ЕЕёұЕЕйLЈ¬УЙУЪЕЪҸ—КЗГҝёфОе·ЦзҠІЕҙтТ»°l(fЁЎ)Ј¬ТтҙЛҸҲОДҝэУРЧгүт¶аөДҝХУа•rйgЈ¬ЛщТФЛыәНЕЪұшЯBөДЛДК®¶аӮҖ‘р(zhЁӨn)УСТ»өҪҝЧП¶ҫН•юҪoҝУөААпөД‘р(zhЁӨn)КҝЛНОпЩYЎЈө«Я@—lВ·ЙПТ»Цұұ»”іИЛУГҷC(jЁ©)ҳҢ·вжiЈ¬ЛщТФТ»В·ЙПҺЧәх¶јКЗ ЮЙь‘р(zhЁӨn)УСөДК¬уwЈ¬ҳOЖдОЈлUЎЈ

ҸҲОДҝэәуҒн»Ш‘ӣЖріҜхr‘р(zhЁӨn) ҺЈ¬оHУРР©ӮыёРЈ¬ЛыУРР©ЯмСКөШХfөАЈәЎ°әНОТТ»Жр®”(dЁЎng)ұшөДЛАБЛУРІ»ЙЩЈ¬әуҒнөҪБЛіҜхrЈ¬АПаl(xiЁЎng)әГ¶а¶ј ЮЙьБЛЈ¬лyКЬЎЈЎұ

ИэЎўЯx“с»ШјТ®”(dЁЎng)Юr(nЁ®ng)Гс

ФЪҸҲОДҝэөДұҠ¶а‘р(zhЁӨn)ТЫЦРЈ¬іҜхr‘р(zhЁӨn) ҺКЗЛыЧоһйёЯ№вөД•rҝМЈ¬ЛыЛщФЪөДК®ОеЬҠТІКЗХыӮҖҝ№ГАФ®іҜЦРөДДЈ·¶ЬҠк Ј¬іэБЛЛыЦ®НвЈ¬ЦшГыөДҝ№ГАФ®іҜБТКҝьSА^№вЕcЗсЙЩФЖТІН¬ҳУКЗіцЧФК®ОеЬҠөДУўРЫЎЈ

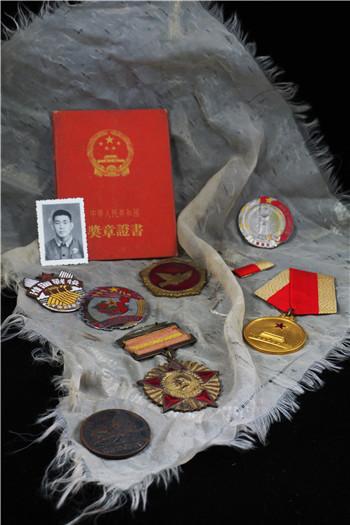

‘р(zhЁӨn) ҺҪY(jiЁҰ)КшәуЈ¬Х“№ҰРРЩpЈ¬Лы«@өГБЛҝ№ГАФ®іҜјo(jЁ¬)ДоӘ„?wЁҙ)ВЈ¬ЯҖУРәНЖҪИfҡqјo(jЁ¬)ДоӘ„?wЁҙ)ВЎЈјУЙПЦ®З°ТСҪ?jЁ©ng)УРөД»ҙәЈ‘р(zhЁӨn)ТЫӘ„?wЁҙ)ВЈ¬¶ЙҪӯ‘?zhЁӨn)ТЫӘ„?wЁҙ)ВЈ¬ЦРДП‘?zhЁӨn)ТЫӘ„?wЁҙ)ВЈ¬ОчДП‘?zhЁӨn)ТЫӘ„?wЁҙ)ВЈ¬ҸҲОДҝэҝЙТФХfКЗ‘р(zhЁӨn)№ҰЧҝФҪЎЈ

ИзҙЛХfҒнЈ¬ЖдҢҚОТӮғХfЛыЙнҪӣ(jЁ©ng)°Щ‘р(zhЁӨn)¶јКЗЦtМ“өДХf·ЁЎЈ®…ҫ№ҝ№ИХ‘р(zhЁӨn) ҺЈ¬Ҫв·Е‘р(zhЁӨn) ҺЈ¬ҝ№ГАФ®іҜ‘р(zhЁӨn) ҺЈ¬Я@Р©ҙуҙуРЎРЎөД‘р(zhЁӨn)ТЫҙтПВҒнЈ¬Ў°°Щ‘р(zhЁӨn)ЎұёРУX¶јКЗХfЙЩБЛЎЈ

1953ДкЈ¬ҝ№ГАФ®іҜ‘р(zhЁӨn) ҺТСҪӣ(jЁ©ng)ҪУҪьОІВ•БЛЈ¬лp·ҪТІ¶јУРНЈ»рөДТвФёЈ¬УЪКЗЦҫФёЬҠМфЯxіцДЗР©ҡvҪӣ(jЁ©ng)‘р(zhЁӨn)»рөДАПұшӮғЈ¬°СЛыӮғХ{(diЁӨo)»ШҮшғИ(nЁЁi)јУТФЕаУэЙоФмЈ¬¶шҸҲОДҝэТтһйұн¬F(xiЁӨn)іцЙ«·ыәПҳЛ(biЁЎo)ңК(zhЁіn)Ј¬ЛщТФұ»ҮшјТЧҢЛыМбЗ°ҪY(jiЁҰ)Кш‘р(zhЁӨn)¶·Ј¬»ШҮшөҪЬҠРЈАпГжИҘҢW(xuЁҰ)Б•(xЁӘ)ЎЈ

Ц»І»Я^»ШөҪҮшғИ(nЁЁi)өДҸҲОДҝэ…sТ»ьc(diЁЈn)¶јІ»МӨҢҚЈ¬ЛыУXөГ‘р(zhЁӨn)УСӮғЯҖФЪЗ°ҫҖІ«ҡўЈ¬ЧФјә…sФЪЖҪәНөДҮшғИ(nЁЁi)РЈҲ@АпЙўІҪЈ¬УЪРДҢҚФЪІ»°ІЈ¬УЪКЗФЩИэХҲЗуТӘЦШ»ШіҜхrЗ°ҫҖЈ¬¶шҪMҝ—ТІЧоҪKЧрЦШБЛЛыөДТвФёЈ¬ЧҢЛыЦШ»ШЗ°ҫҖЈ¬Т»ЦұөИөҪ1954Дк5ФВЛыІЕ»ШөҪЧжҮшЎЈ

1958ДкЈ¬ГжҢҰҮшјТөДЮD(zhuЁЈn)ҳI(yЁЁ)өДМ–ХЩЈ¬Т»ЦұТФҒн¶јКЗРЕИОьhЈ¬ЧФФёёъьhЧЯөДҸҲОДҝэәБІ»ӘqФҘөШХҫБЛіцҒнЈ¬ЛыУXөГЧФјәКЗӮҖьhҶTЈ¬ҫН‘Ә(yЁ©ng)Ф“ЖрөҪҺ§о^ЧчУГЈ¬КІГҙГыАыФЪЛыДЗАпНкИ«¶јЦШТӘЎЈ

ТтҙЛЛыЦч„У»ШөҪБЛөШ·ҪЙПЈ¬АПАПҢҚҢҚөШЧцЖрБЛЧФјәөДұҫВҡ№ӨЧчЈ¬Т»й_КјЛыФЪҸSАпЧц№ӨИЛЈ¬әуҒнУЦИҘЮr(nЁ®ng)ҲцЧцЮr(nЁ®ng)ГсЎЈҝӮЦ®Ј¬ҸҲОДҝэУXөГЈәЦ»ТӘҮшјТРиТӘЛыЈ¬ЧФјәЧцКІГҙ¶јҝЙТФЈ¬ЛыҫНёКФёЧцДЗоwВЭҪzб”Ј¬ҮшјТҪРЛыб”ДДАпЈ¬ЛыҫНб”ДДАпЈ¬ёЙКІГҙІ»ЦШТӘЈ¬ЦШТӘөДКВДЬҢҰҮшјТЧцШ•«I(xiЁӨn)ЎЈ

өҪБЛәуҒнЈ¬ТІҫНКЗ1959Дк9ФВЈ¬өГЦӘ¶хОчөШ…^(qЁұ)өДөӨҪӯҝЪКРТӘРВҪЁҙуРНөДЛ®АыФO(shЁЁ)К©Ј¬РиТӘҙуБҝИЛКЦЈ¬ө«өKУЪ®”(dЁЎng)•rөДҪ»НЁҶ–о}Ј¬ЯҖУРөШЩ|(zhЁ¬)Ҷ–о}Ј¬ДЗАпөДЙъ»о—lјюК®·ЦЖDҝаЈ¬ТтҙЛәЬ¶аИЛ¶јІ»ФёТвИҘЎЈ

ҸҲОДҝэөГЦӘәуЈ¬…sҺ§ЦшЧФјәөДЖЮЧУЈ¬ЯҖУР°ЛӮҖФВҙуөДЕ®ғәТгИ»ӣQИ»өШИҘБЛЎЈ¶шОТӮғҸДЛыНПјТ?guЁ©)§ҝЪөДұн¬F(xiЁӨn)ЦРЈ¬ТІҝЙТФТҠЧRөҪЯ@О»АП№Ұ„ЧөДӣQРДЈ¬®…ҫ№ЛыјИИ»Һ§БЛјТИЛЗ°ИҘЈ¬ҫНТСҪӣ(jЁ©ng)УРБЛйLҫГФЪЯ@Ап¶ЁҫУөДҙтЛгЎЈ

¶шФЪөҪБЛөӨҪӯҝЪЦ®әуЈ¬ҸҲОДҝэұ»°ІЕЕөҪҙуүОөДҪЁФO(shЁЁ)№ӨөШЙПёЙ»оЈ¬ҫНЯ@ГҙёЙЦшЈ¬Т»ЦұёЙөҪҙуүОҝў№ӨІўН¶ИлК№УГЎЈ

ЎӘЎӘФЪөӨҪӯҝЪКРИХЧУТІөДҙ_КЗҙујТБППлөДДЗҳУЈ¬ҸҲОДҝэНПјТ?guЁ©)§ҝЪЧЎФЪУНГ«ҡЦҙоҪЁөДәҶТЧЕпЧУАпЈ¬ЕпЧУн”ҙуҝЯБюРЎ¶ҙЈ¬ГҝөҪПВУкөД•rәтЈ¬Нво^ПВҙуУкЈ¬ОЭАп„tөҪМҺВ©УкЎЈ¶шЛыөДЕ®ғәТІТтһйӯh(huЁўn)ҫіҶ–о}Ј¬өЦҝ№ДЬБҰІоЈ¬ҸДРЎҫНҪӣ(jЁ©ng)іЈЙъІЎЎЈ

ө«Я@Р©ФЪҸҲОДҝэҝҙҒн¶јІ»КЗКВЈ¬Лыӣ]УРҪzәБұ§Ф№Ј¬Т»Цұ¶јҲФКШФЪТ»ҫҖҚҸО»ЙПЈ¬Ц»оҷЧцәГЧФјәөДұҫВҡ№ӨЧчЈ¬ЛыөДЯ@·N„Х(wЁҙ)ҢҚҫ«ЙсТІЧҢЖдЛы№ӨіМҪЁФO(shЁЁ)ХЯӮғК®·ЦҫҙЕеЈ¬ЛщТФТ»ЦұТФҒнЛыФЪөӨҪӯҝЪЛ®АыҳРј~№ӨіМҫЦ¶јҳOЖдУРНюНыЎЈ

1966Дк7ФВЈ¬ҸҲОДҝэФЪ№ӨЧчЦРН»И»УцөҪ»рһД(zЁЎi)Ј¬УЪКЗЛыІ»оҷЧи”rЕcПы·АИЛҶTТ»ЖріцҫҜҫИ»рЈ¬ө«ФЪЯ@ӮҖЯ^іМЦР…sІ»РТіц¬F(xiЁӨn)БЛТвНвЈәЛыІ»РЎРДҸДЬҮЙПЛӨПВҒнЈ¬ДXІҝіҜПВЈ¬ҙуДXКЬөҪЧІ“фЈ¬ҮА(yЁўn)ЦШӮы“pЎЈ

®”(dЁЎng)•rөДбt(yЁ©)Ҝҹ—lјюЯҖЯh(yuЁЈn)І»Из¬F(xiЁӨn)ФЪЯ@ГҙНкЙЖЈ¬ГжҢҰИзҙЛҮА(yЁўn)ЦШөДӮыІЎЈ¬бt(yЁ©)ФәлmұMБҰ“ҢҫИЈ¬ө«…sҢҰЖдДЬ·сРСЯ^ҒнНкИ«ӣ]УРРЕРДЈ¬УЪКЗМбЗ°НЁЦӘБЛјТҢЩЕуУСЧҢЛыӮғЧцәГРДАнңК(zhЁіn)ӮдЈ¬¶шҶОО»ЙхЦБЯB№ЧІД¶јТСҪӣ(jЁ©ng)ңК(zhЁіn)ӮдәГБЛЎЈ

ө«әГФЪЎ°лmИ»№нйTкP(guЁЎn)ЧЯТ»ФвЈ¬йҗНх ”Чоәу…sӣ]УРКХЎұЈ¬ҸҲОДҝэ‘{ҪиЦшЧФјәөДТвЦҫБҰҫ№И»НҰБЛЯ^ҒнЈ¬І»Я^Я@ҙОТвНвТІЧҢЛыБфПВБЛІЎёщЈ¬ХZСФұнЯ_(dЁў)ЕcЛјҫSДЬБҰЯh(yuЁЈn)І»Из®”(dЁЎng)іхЎЈ

¶шЛыТІЦӘөАЧФјә¬F(xiЁӨn)ФЪөД о‘B(tЁӨi)ҹo·Ё„ЩИОоI(lЁ«ng)Ң§(dЁЈo)№ӨЧчБЛЈ¬ө«ЛыУЦІ»ёКРДҫНЯ@ҳУНЛРЭЈ¬УЪКЗПтЙПјүЦч„УТӘЗуЮoИҘБЛоI(lЁ«ng)Ң§(dЁЈo)Вҡ„Х(wЁҙ)Ј¬ИҘЧцТ»Р©ЧФјәБҰЛщДЬј°өДЖХНЁ№ӨЧчЈ¬УЪКЗҶОО»ТІнҳҸДЛыөДТвФёЈ¬ЧҢЛыФЪөӨҪӯҝЪ№ӨіМҫЦҙу¶YМГЧцТ»Р©әҶҶОөД№ЬАн№ӨЧчЎЈ

1983Дк9ФВЈ¬Я@О»ФЪ№ӨЧчҚҸО»ЙПГюЕАқLҙт25ДкөДАПёпГьХэКҪлxРЭЎЈ

¶шФЪЛыЮD(zhuЁЈn)ҳI(yЁЁ)Т»ЦұөҪлxРЭЈ¬ҫ№И»НкИ«ӣ]ёъИЛХfЖрЯ^ЧФјәөДёпГьКВЫEЈ¬ТІӣ]УРПтҪMҝ—МбЯ^ИОәОТӘЗуЈ¬ЙхЦБЧФјәЛщөГөДЯ@Т»¶СПуХчЦшҳsЧu(yЁҙ)өД„ЧХВТІұ»ЛыІШБЛЖрҒнЈ¬ЯBЖЮЕ®јТИЛТІ¶јОҙФшТҠЯ^Т»ГжЈ¬ТФЦБУЪјТИЛЦ»ЦӘөАЛы®”(dЁЎng)Я^ұшЈ¬…s¶јІ»ЦӘөАЯ@О»ҝҙЖрҒнД¬Д¬ҹoВ„өДАПИЛЈ¬ҫ№И»КЗФЪ‘р(zhЁӨn)ҲцЙПБўПВҙЛөИ№Ұ„ЧөДҙу№ҰіјЎЈ

Т»ЦұөИөҪ2019ДкЈ¬ҙЛ•rҫалxЛылxй_ЬҠк ТІТСҪӣ(jЁ©ng)61ДкБЛЈ¬өӨҪӯҝЪКРЧч…f(xiЁҰ)ЦчПҜёЯпwЕcҸҲОДҝэөДЕ®РцАоБоҫэБДЖрБЛҸҲОДҝэЈ¬ФЪөГЦӘЖдКЗНЛОйЬҠИЛәуЈ¬ұгПлБЛҪвТ»ПВЯ@ӮҖАПИЛөДЯ^ИҘөДТ»Р©Ҫӣ(jЁ©ng)ҡvЈ¬ұгУЪЧФјәҪУПВҒн„“(chuЁӨng)ЧчЎЈ

ө«ҸҲОДҝэҫНКЗІ»ЛЙҝЪЈ¬¶шЗТХыӮҖјТАпТІНкИ«ХТІ»өҪУРкP(guЁЎn)ЛыҸДЯ^ЬҠөДТ»Р©ЧCГчІДБПЎЈФЪіцУЪҹoДОЦ®ПВЈ¬ЛыӮғЦ»ДЬЎ°ФpЎұТ»ПВҸҲОДҝэЈ¬ХfКЗҪMҝ—ЙПРиТӘҢҰЛыЯ@ҳУөДНЛОйАПұшЧчЯM(jЁ¬n)Т»ІҪөЗУӣЈ¬Из№ыФшҪӣ(jЁ©ng)«@өГЯ^„ЧХВ»тХЯЧC•шөДФ’Ј¬ТІұШнҡТӘДГіцҒнЧCГчТ»ПВЎЈ

АПИЛВ өҪКЗҪMҝ—ТӘЗуөДЈ¬БўсRҸДЕf№сЧУАпВйБпөШДГіцТ»ҢУІјЈ¬¶шЯ@ҢУІјХэКЗіҜхr‘р(zhЁӨn) Һ•rЖЪАU«@өДГАЬҠҪөВдӮгІјЈ¬ІјАпГж„t°ь№ьЦшЛы¶аДк‘р(zhЁӨn) ҺТФҒнЛщ«@өГөДёчКҪёчҳУөДЬҠ№ҰХВЎЈЧФҙЛХдІШ61ДкөДЬҠ№ҰХВЦШ¬F(xiЁӨn)УЪКАЎЈ

ТІҸДЯ@•rәтй_КјЈ¬јТИЛЈ¬аҸҫУЈ¬ДЛЦБХыӮҖЙз•юІЕЦӘөАЯ@ӮҖТСҪӣ(jЁ©ng)91ҡqЈ¬ХfФ’ТІІ»АыЛчөДЖҪ·ІАПИЛЖдҢҚТ»ьc(diЁЈn)¶јІ»ЖҪ·ІЎЈ

ИзҪсөДҸҲОДҝэДкКВТСёЯЈ¬КЬөҪДXІҝҙмӮыУ°н‘Ј¬Уӣ‘ӣБҰТІЛҘНЛөГК®·ЦҮА(yЁўn)ЦШЈ¬әЬ¶а–|Оч¶јУӣІ»М«ЗеіюБЛЈ¬ө«ДЗР©Я^НщөД‘р(zhЁӨn)КВЈ¬ҫНПсКЗҝМ®ӢФЪЛыДXЧУАпТ»ҳУЈ¬ЛыТАИ»ДЬ°С®”(dЁЎng)ДкөДІЁһ‘үСйҹөДёчҲц‘р(zhЁӨn) ҺТ»Т»өШҪoХfіцҒнЈ¬ҫНәГЛЖЯ@Р©КВҫН°l(fЁЎ)ЙъФЪЧтМмТ»ҳУЎЈ

¶шЗТФЪәуҒнУӣХЯІЙФLЛыөД•rәтЈ¬ЛыТІТАИ»ДЬүтЗеОъөШТ»ЧЦІ»ІоөШіӘіцЦҫФёЬҠ‘р(zhЁӨn)ёиЎЈәЬ¶аИЛҢҰЛыФшУРТ»ӮҖТЙҶ–Ј¬һйКІГҙЛыТӘұЈКШГШГЬ61ДкЈҝ¶шҢҰҙЛЈ¬ЛыТІУРЯ^Па‘Ә(yЁ©ng)өД»ШҙрЈ¬јҙЈәЎ°ТӘҫӨҫӨҳI(yЁЁ)ҳI(yЁЁ)ёг№ӨЧчЈ¬ЈЁ‘р(zhЁӨn)УСЈ©ЛыӮғ¶јЛАБЛЈ¬ОТЯҖФЪЈ¬ОТІ»ДЬ”[јЬЧУЎЈЎұ

Ў°ЛыКЗ‘р(zhЁӨn)ҲцЙПөДУВКҝЈ¬ТІКЗФъёщ»щҢУөДУўРЫЎұЈ¬УГЯ@ҫдФ’ҒнФuғrЛыКЗФЩәГІ»Я^БЛЎЈ

О»ҝНИЛ

О»ҝНИЛ