|

姚忠智鏡頭下的標語變遷

7月12日早上,銅川新區王先生高高興興地來到姚忠智炭精畫像工作室,滿意地請回了自己的父親畫像。

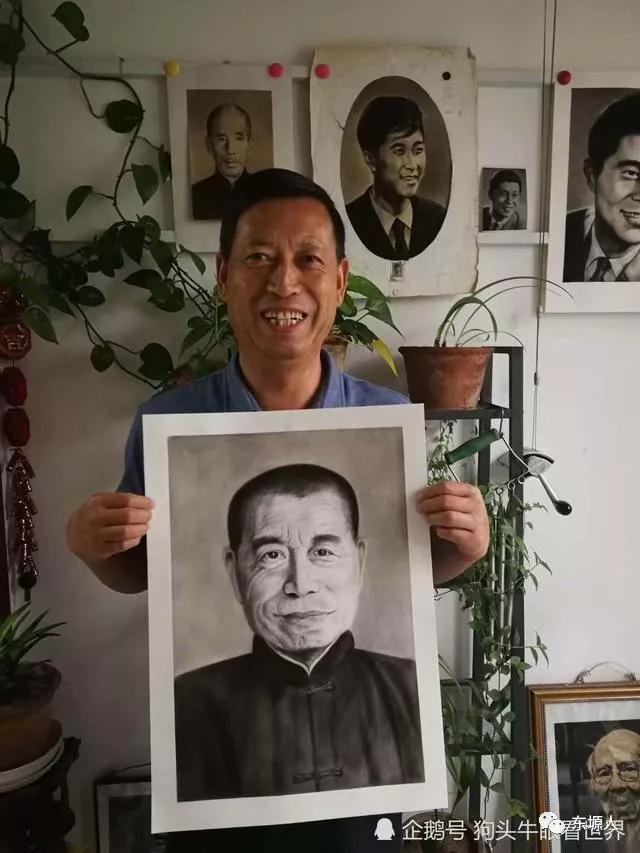

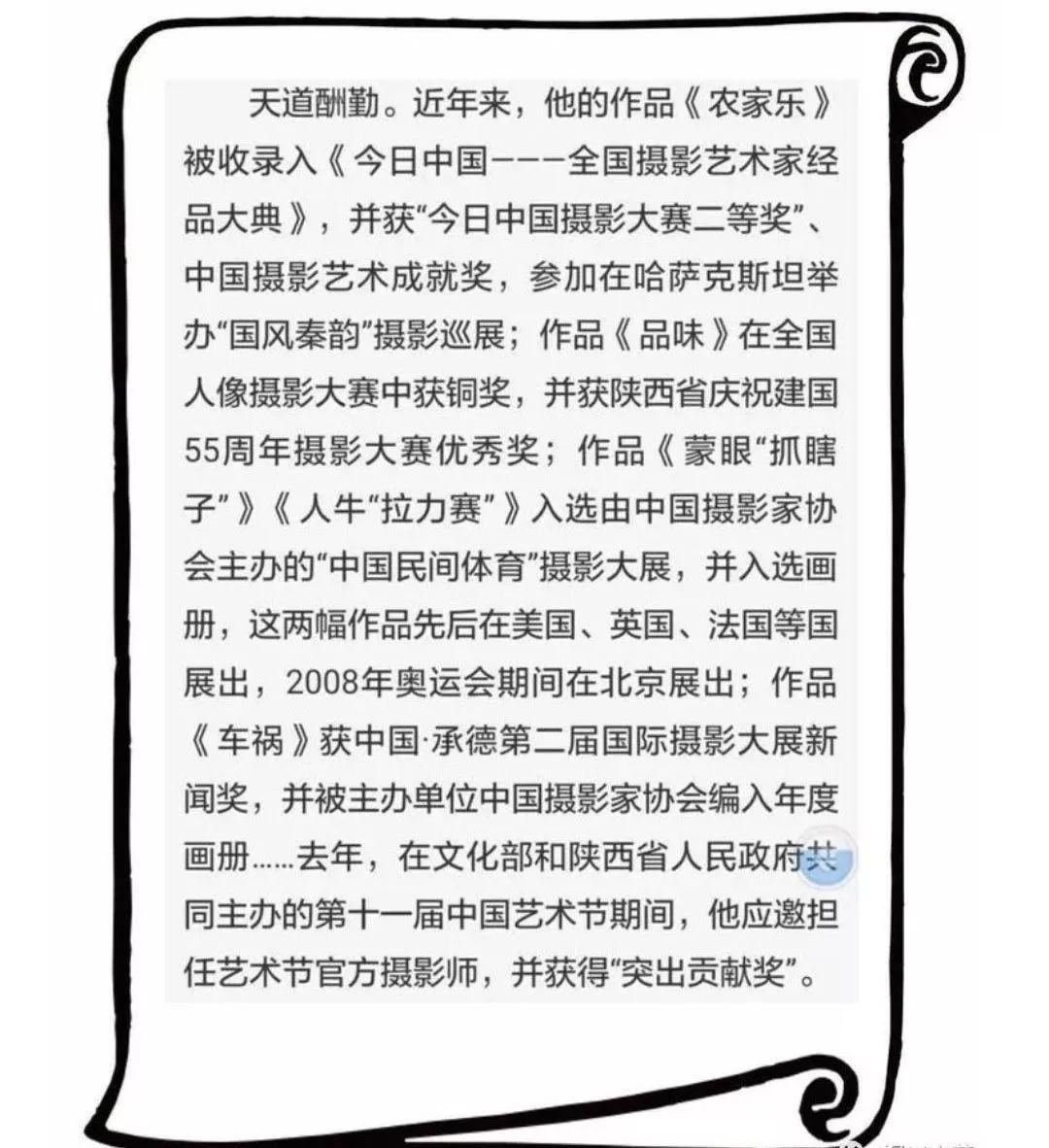

王先生高興地和他父親畫像合影

王先生的父親去世將近五十年了,去世時沒有留下一張照片,這成了王先生的一大遺憾。給父親做一個畫像就成了王先生多年的愿望,但苦于一直沒有機會。他也問過一些畫家,這些畫家一聽沒有照片,就搖頭說不好畫。不久前,當王先生從微信朋友圈和他平臺得知本市的姚忠智可以在不需要照片的情況下為老人畫像的消息后,就抱著試一試的態度,找到了姚忠智的工作室。

姚忠智詢問了王先生的情況。王先生說,父親52歲那年患了一場大病不幸去世了,王先生當時只有14歲。當時農村生活條件很差,人連吃飯都是問題,照相簡直就是一種奢侈,所以連一張照片都沒有留下。

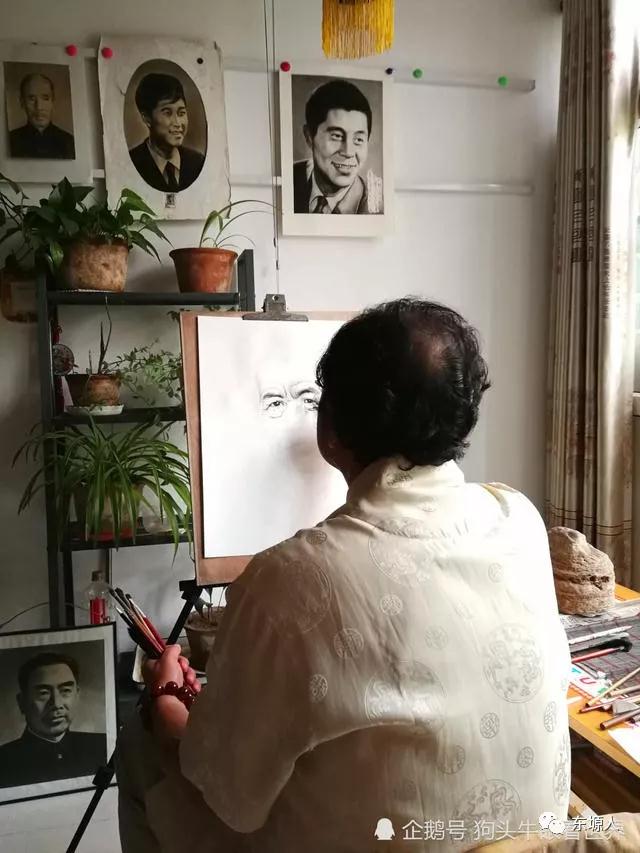

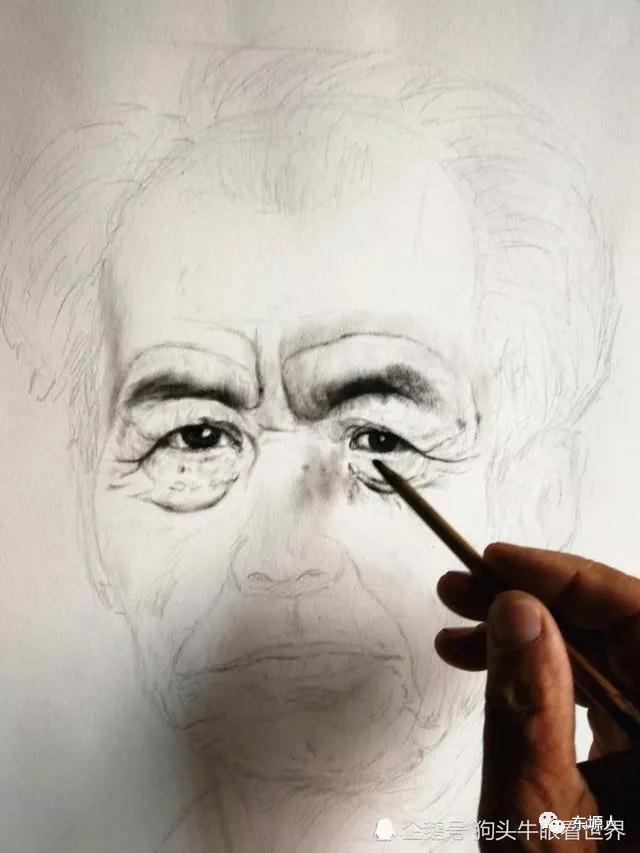

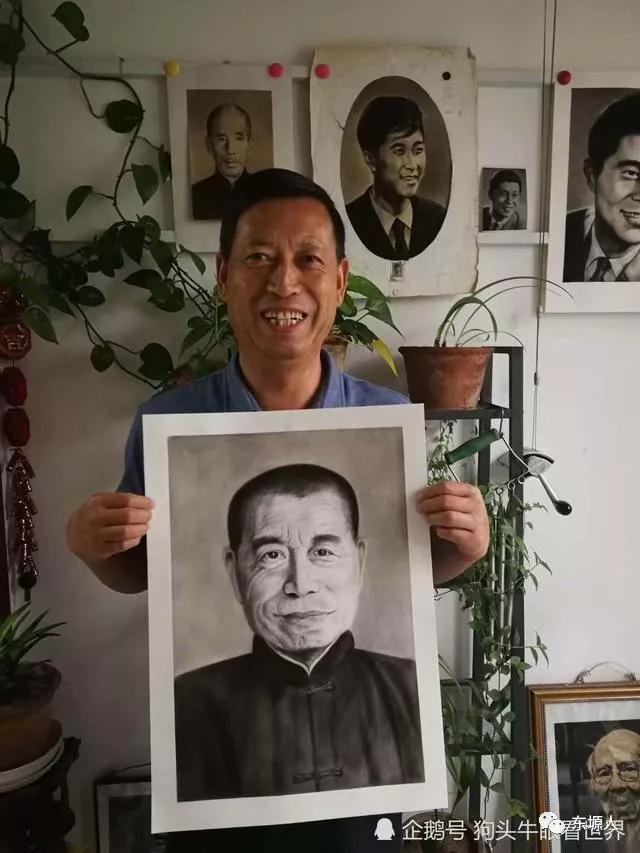

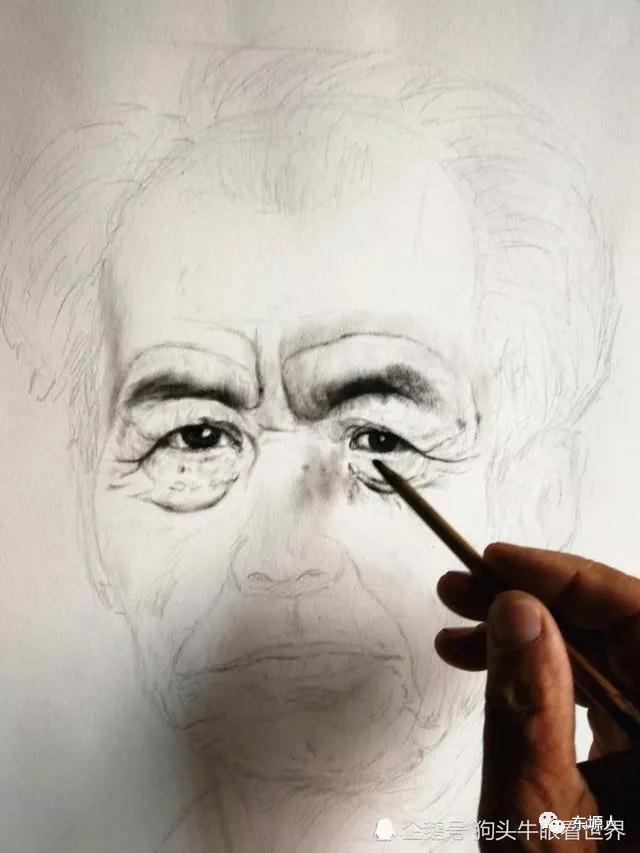

姚忠智在進行碳精畫創作

姚忠智很理解王先生對已故父親的感情,決定幫助王先生實現這個心愿。他讓王先生提供了一些與他父親有血緣關系的親人的照片,讓王先生對他父親生前的音容相貌特點的進行回憶、敘述。姚忠智根據王先生提供的照片信息,王先生的語言描述,以及自己的想象構思,經過一個星期的努力,終于完成了王老先生的畫像。當王先生拿到父親的畫像時高興得嘴都合不住了,緊緊握著姚忠智的雙手說:太像了!太像了!我代表已故的父親和家人衷心地感謝你!謝謝你的辛勤付出!

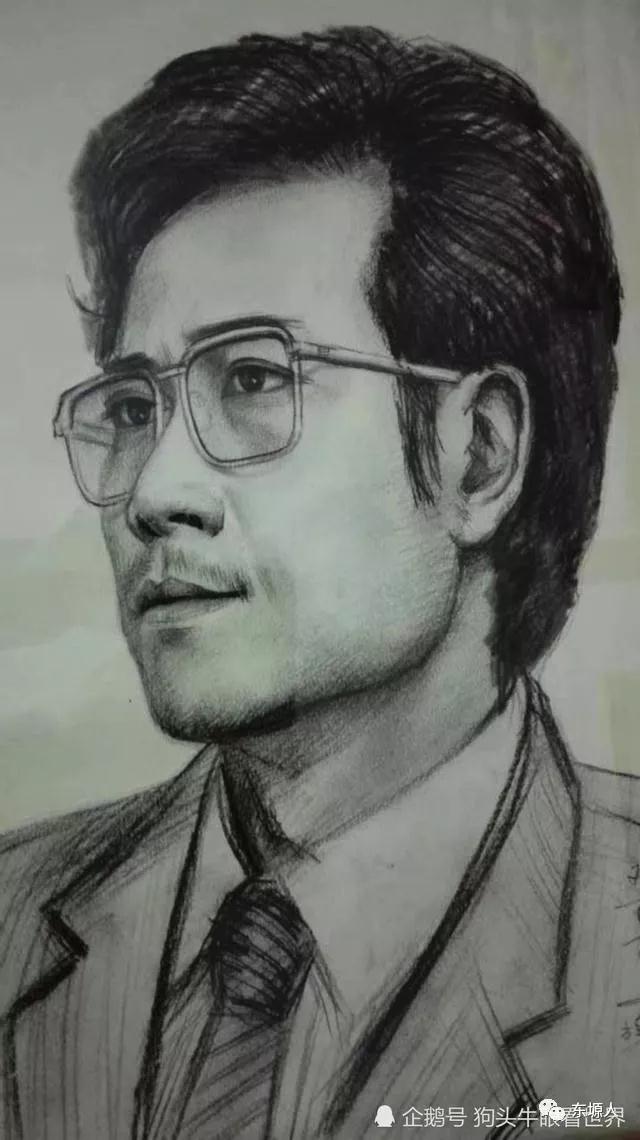

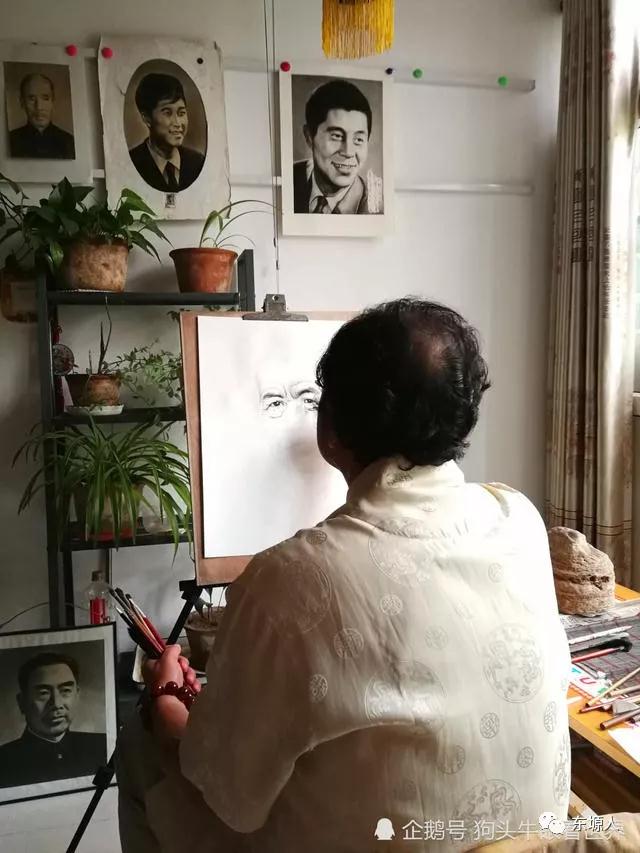

姚忠智年輕時的自畫像

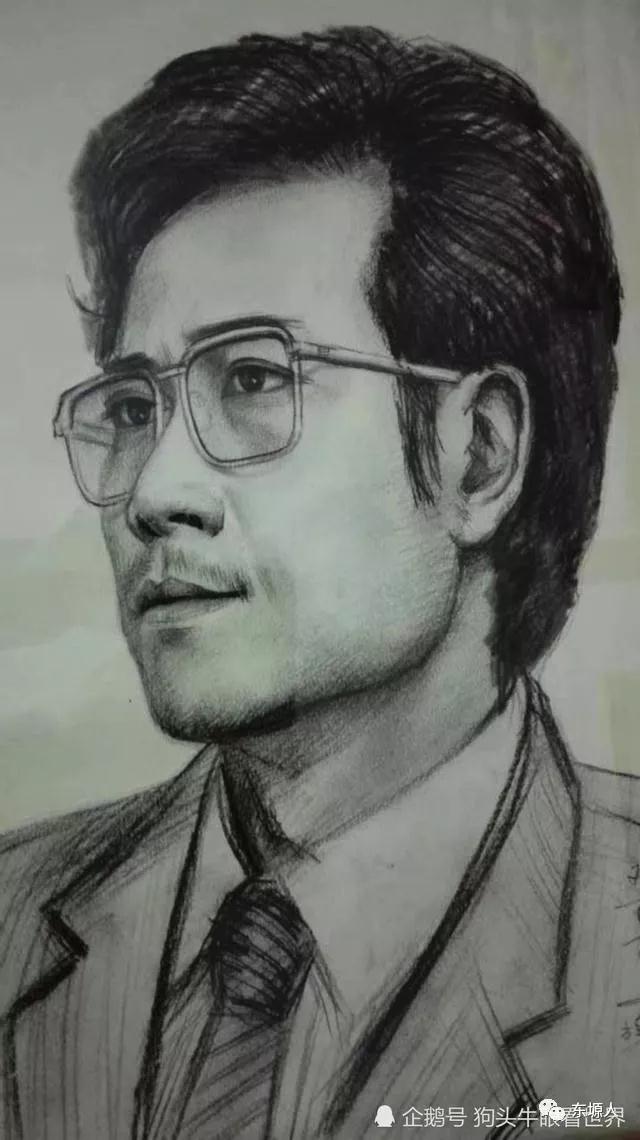

姚忠智給王先生父親的畫的是碳精畫。碳精畫也叫碳粉畫,是一種流傳在民間的用碳精作畫的藝術。炭精畫以碳精為原料,最大的特點是用純礦物質顏料作畫,永不褪色,永久保留,層次分明細膩,立體感強,不怕受潮。它來源于國畫,又區別于國畫,是集藝術和實用性為一體的獨門畫派。

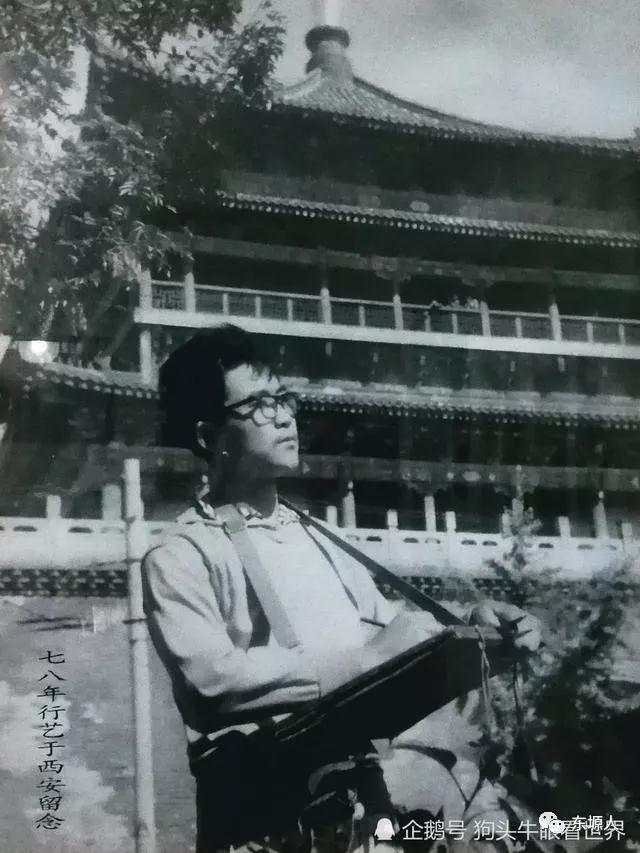

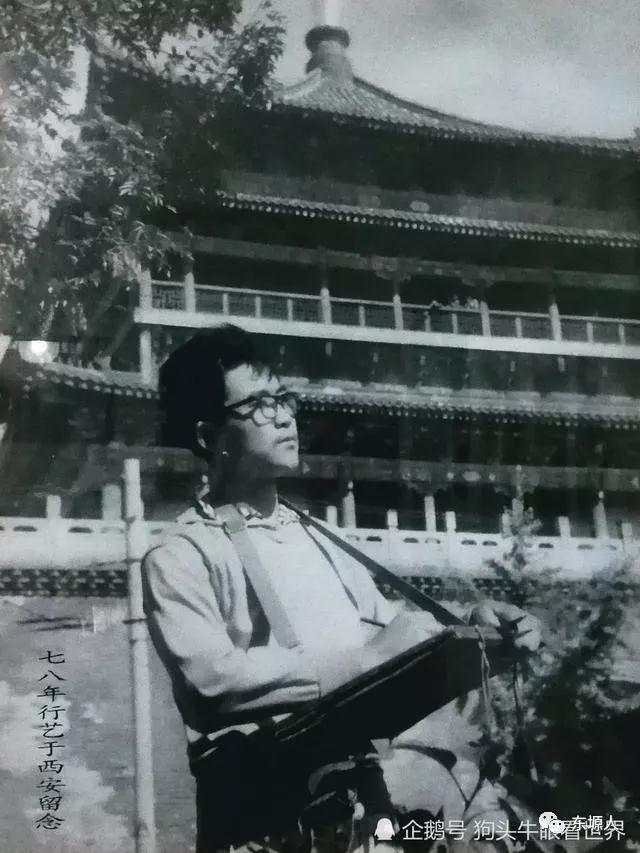

1978年,姚忠智在西安鐘樓給自己留下的“職業”照。

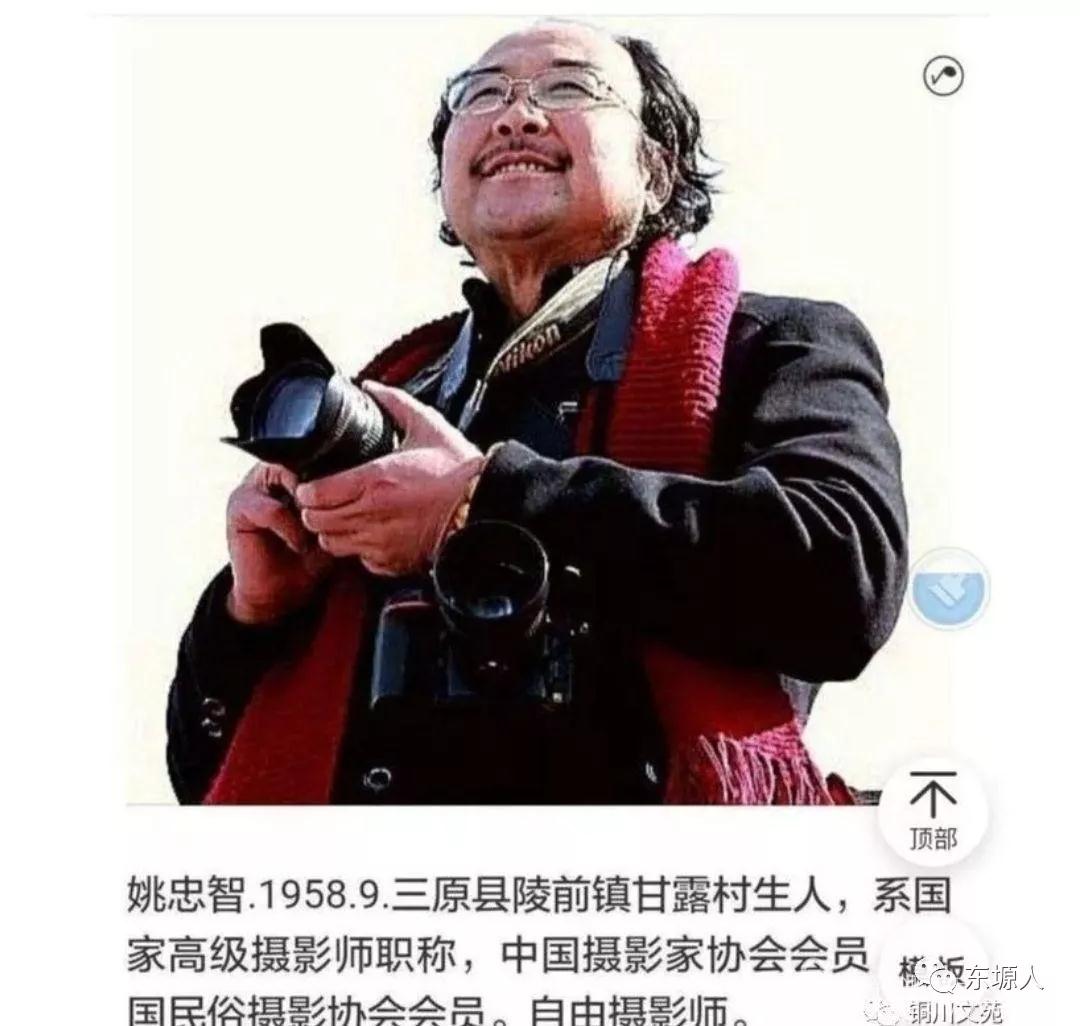

姚忠智是三原縣陵前鎮甘露村人,小時候在農村長大,上學的時候正趕上文革后期,那時候的學生基本不學習,學工學農,走“五七”道路。 姚忠智因為家庭出身不好,那些干“革命”的事情就和姚忠智無關,這樣他有了很多空閑時間,就開始琢磨畫畫。爺爺非常支持他這個愛好,就鼓勵姚忠智,主動給他當摸特。那時,農村沒有電燈,用的是煤油燈。每天晚上姚忠智和爺爺就坐在在土窯洞里的煤油燈下,爺爺做模特,姚忠智畫畫,兩個人一直到深夜。即使這樣,姚忠智第二天天不亮就和村里娃一起走十多里上學,風雨無阻。他就這樣一邊上學,一邊學畫。

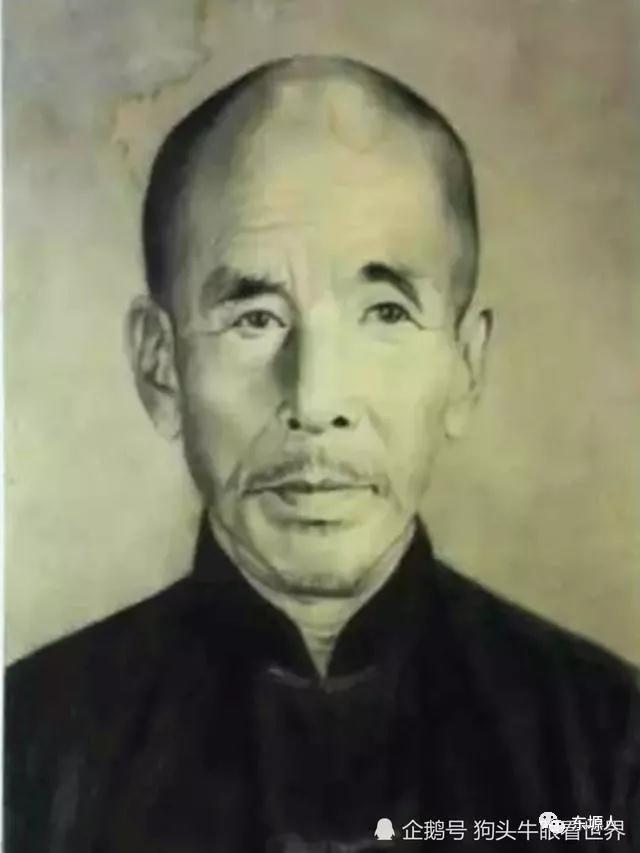

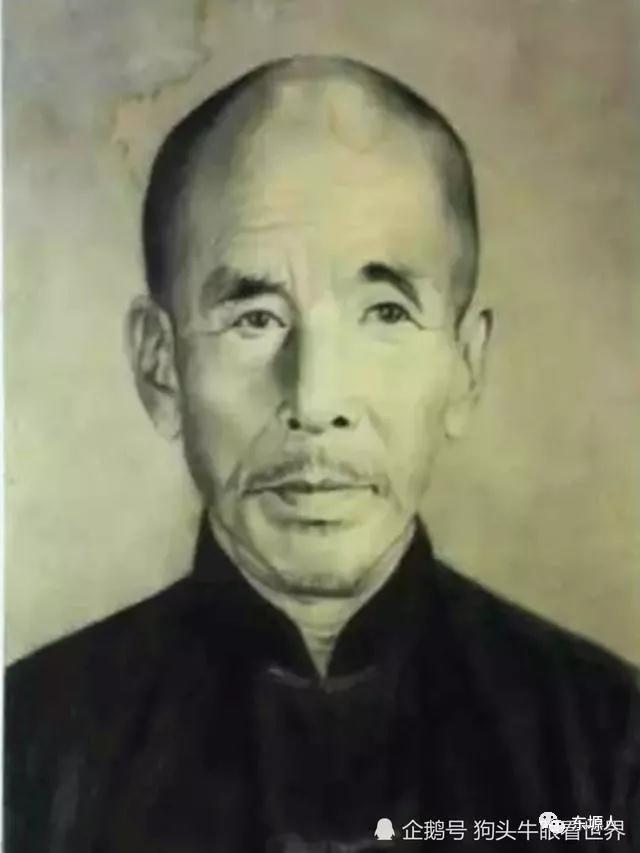

姚忠智給爺爺畫的肖像畫。這幅畫給了爺爺信心,也給了他走出農村的信心

直到有一天,爺爺看著姚忠智給自己畫的肖像畫,對姚忠智說:你就大膽的出外畫像謀生吧!爺爺這句肯定的話,堅定了姚忠智走出農村的信念。

那時城鄉差別是很大的。城里娃一般稱農村娃為“家娃”。

1975年暑假,姚忠智的父親從生產隊會計處給姚忠智借了10元錢,簡單賣了點繪畫材料及生活用品,姚忠智由奶奶帶著,第一次從縣城坐綠皮火車來到西安東郊紡織城的大姑家,在那里姚忠智開始了以畫像謀生的新生活。那一年,姚忠智還不到17歲。

當時紡織城經濟效益比較好,畫像的人很多。一個假期就掙了100多。而那時姚忠智的大姑在國棉六廠上班一個月才賺才60元左右。而農村更是少的可憐,一個勞動日才兩毛左右……

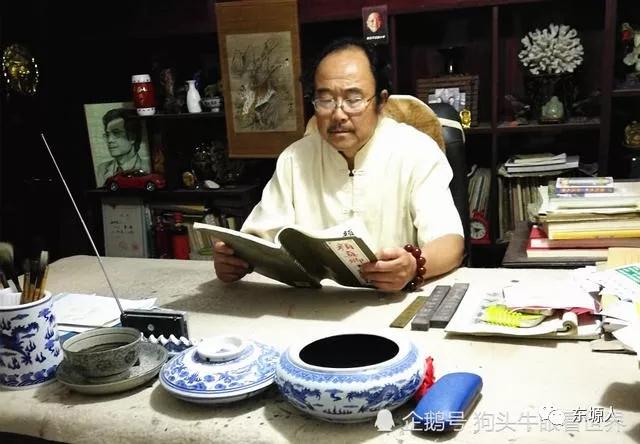

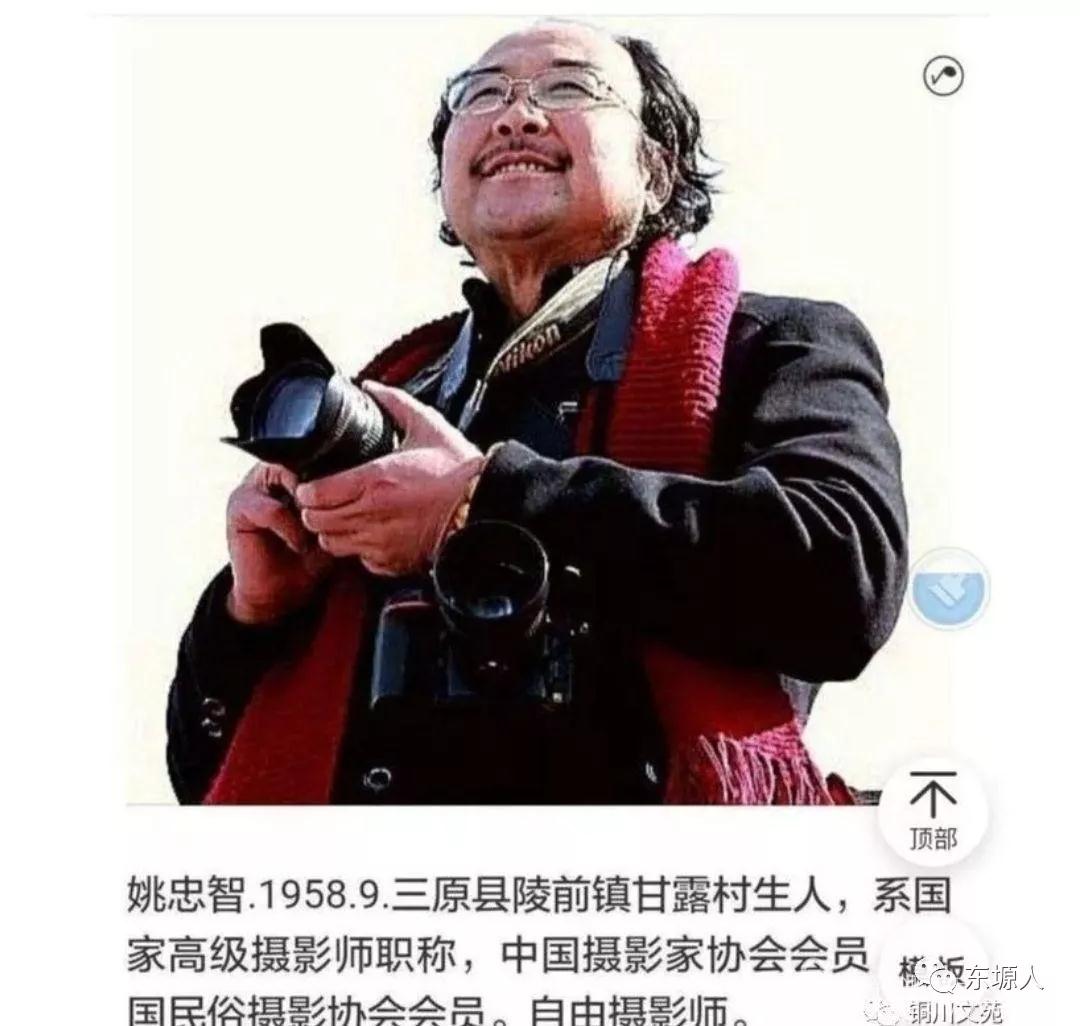

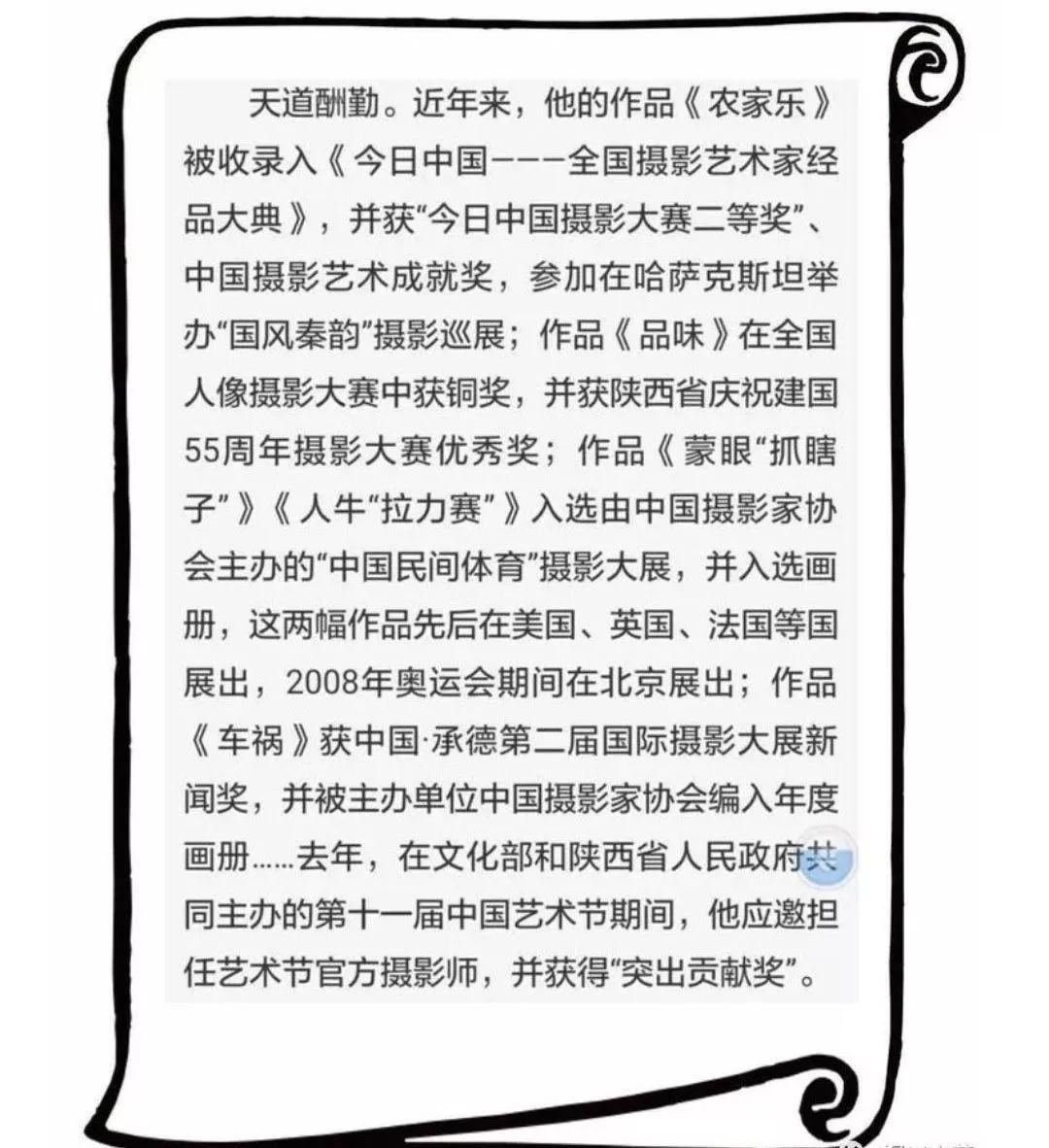

姚忠智在畫作家陳忠實的肖像

有了第一次的成功,姚忠智在每年寒暑假,都會來到向往已久的大西安,在西安及周邊畫像謀生。1978年下半年以后又到銅川以畫像謀生。 1980年10月,姚忠智終于被招工到銅川礦務局工作,當上了一名美工師,后來自學成為一名攝影師。如今的姚忠智已經是名滿天下,是中國攝影協會會員、銅川市攝影協會副主席,他的攝影作品也多次在國內外獲獎。

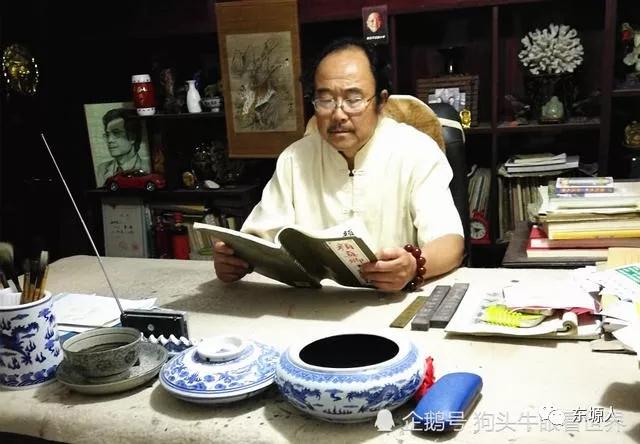

在時尚的人看來,姚忠智如今看上去還是一個“家娃”——身上有深厚傳統氣息

姚忠智的碳精畫技藝是40年前在農村自學的。問道當初為什么學碳精畫技藝時,他說,那時照相館很少,費用也貴,照片也不好保存。碳精畫在農村是一門實用技術,主要用于畫肖像。一般是老人去世以后,子女會請畫師畫一幅碳精畫留作紀念用,因此畫師作畫的對象大都是已故的老人。現在數碼技術發達了,這門手藝眼看就要“淪”為非物質文化遺產了。

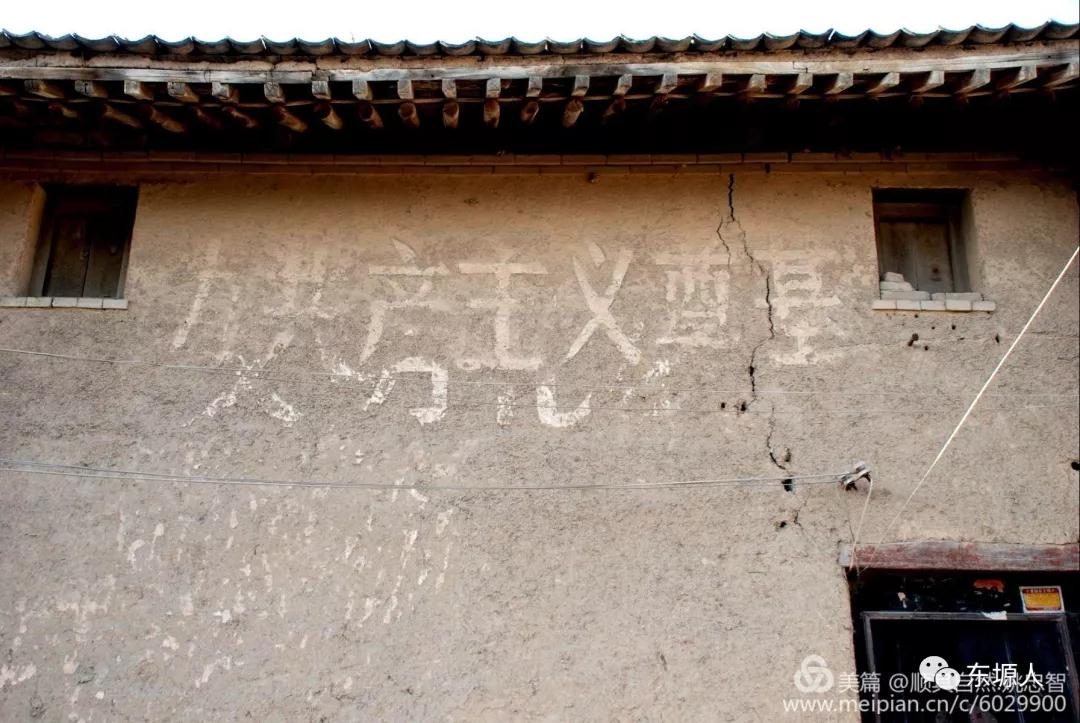

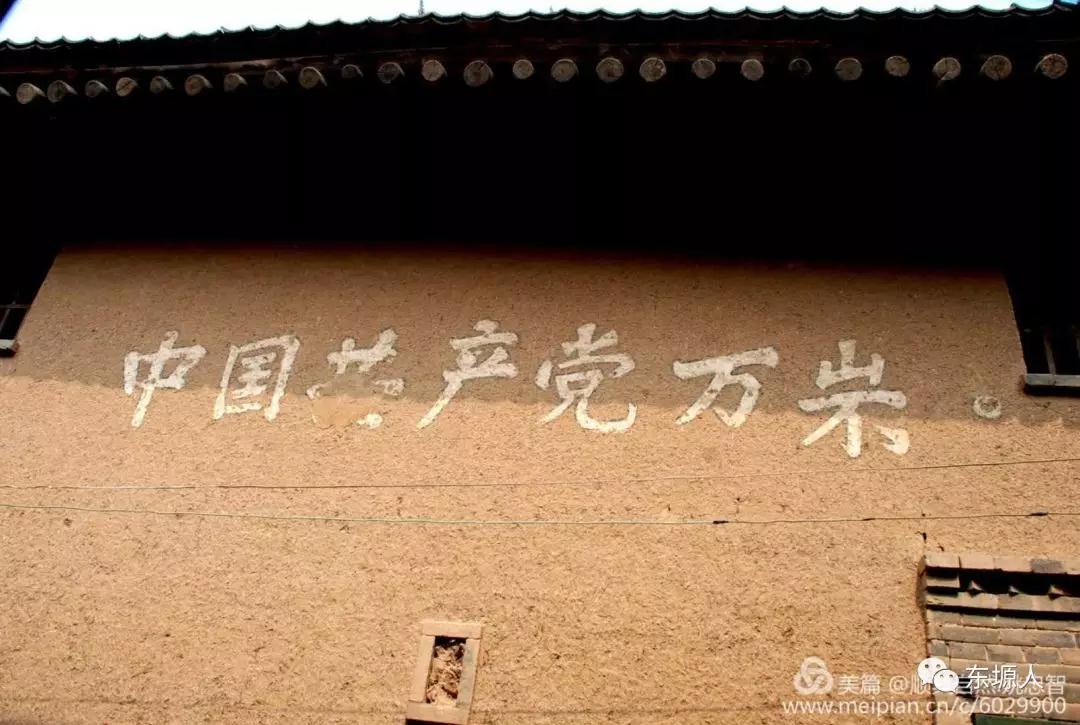

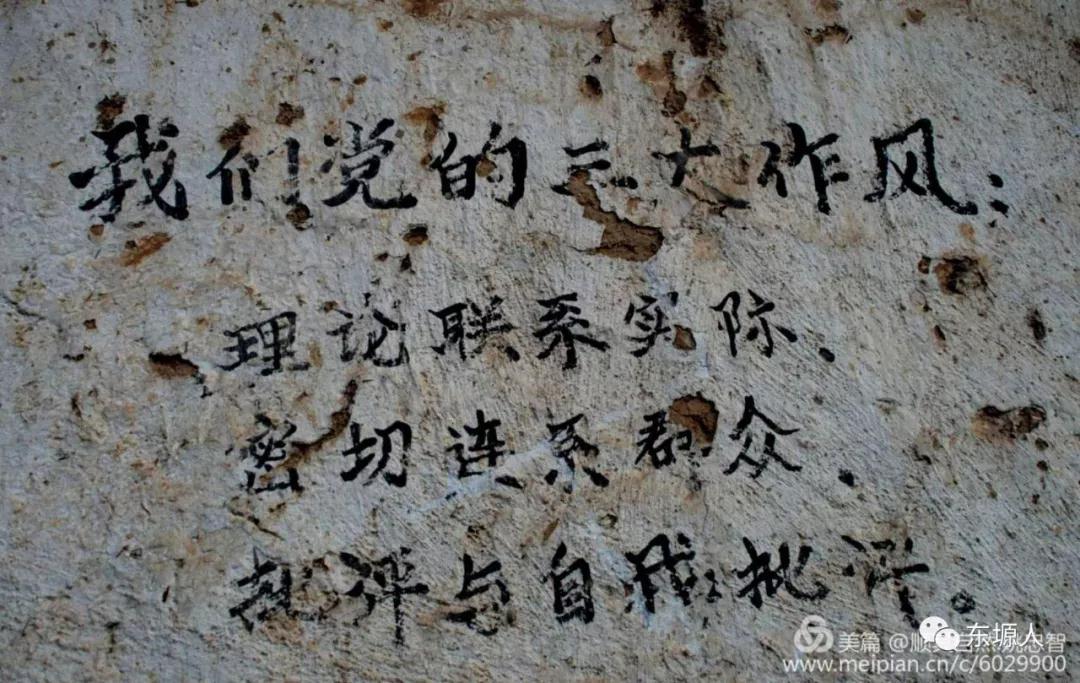

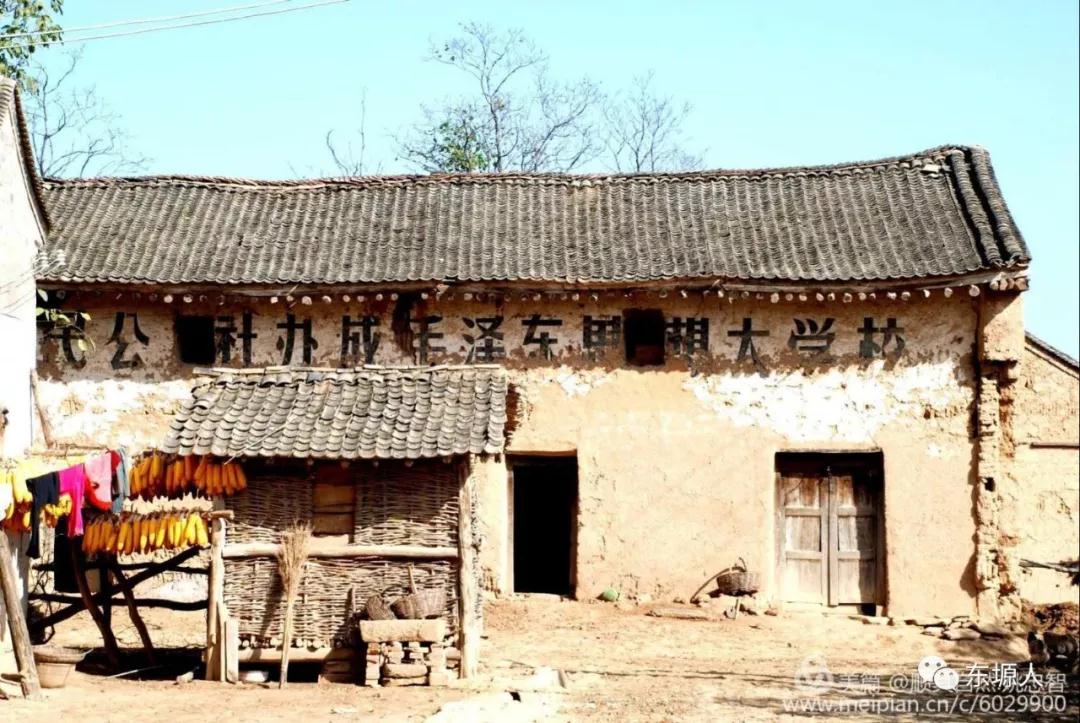

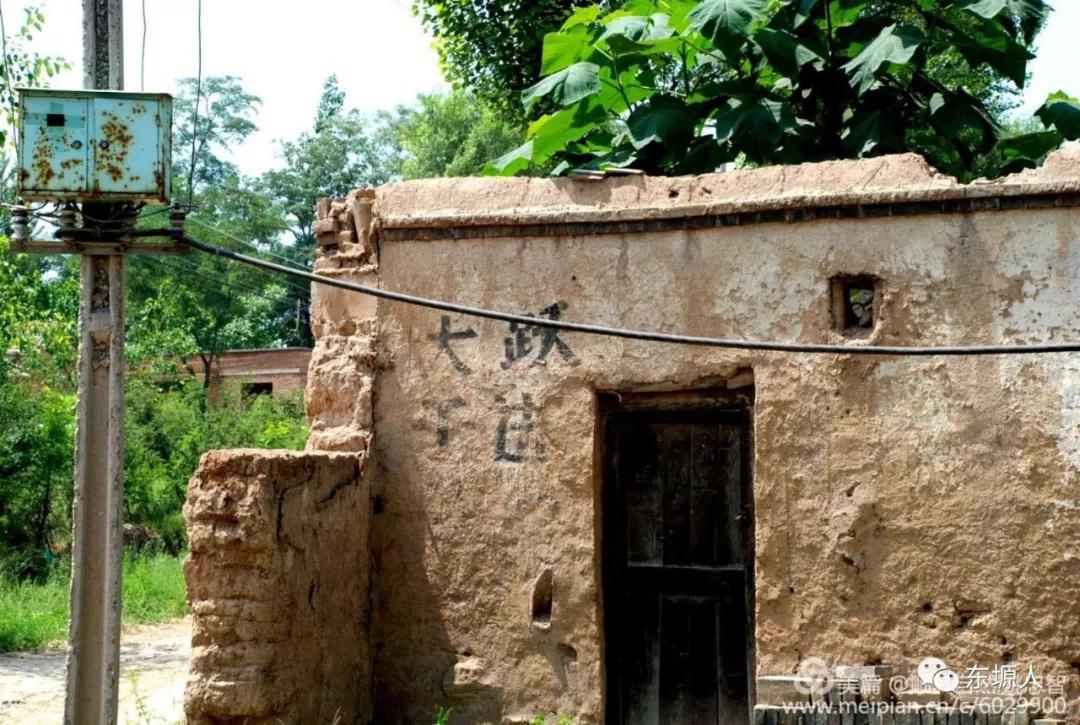

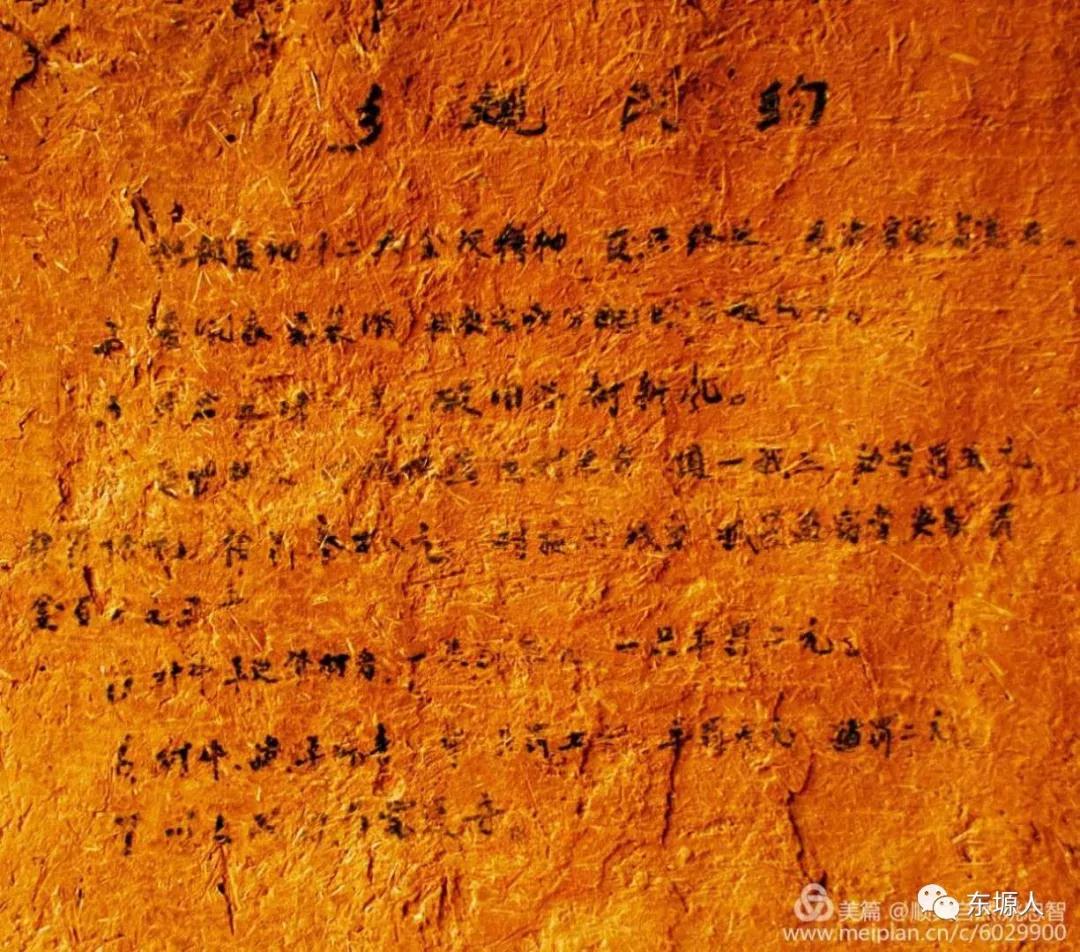

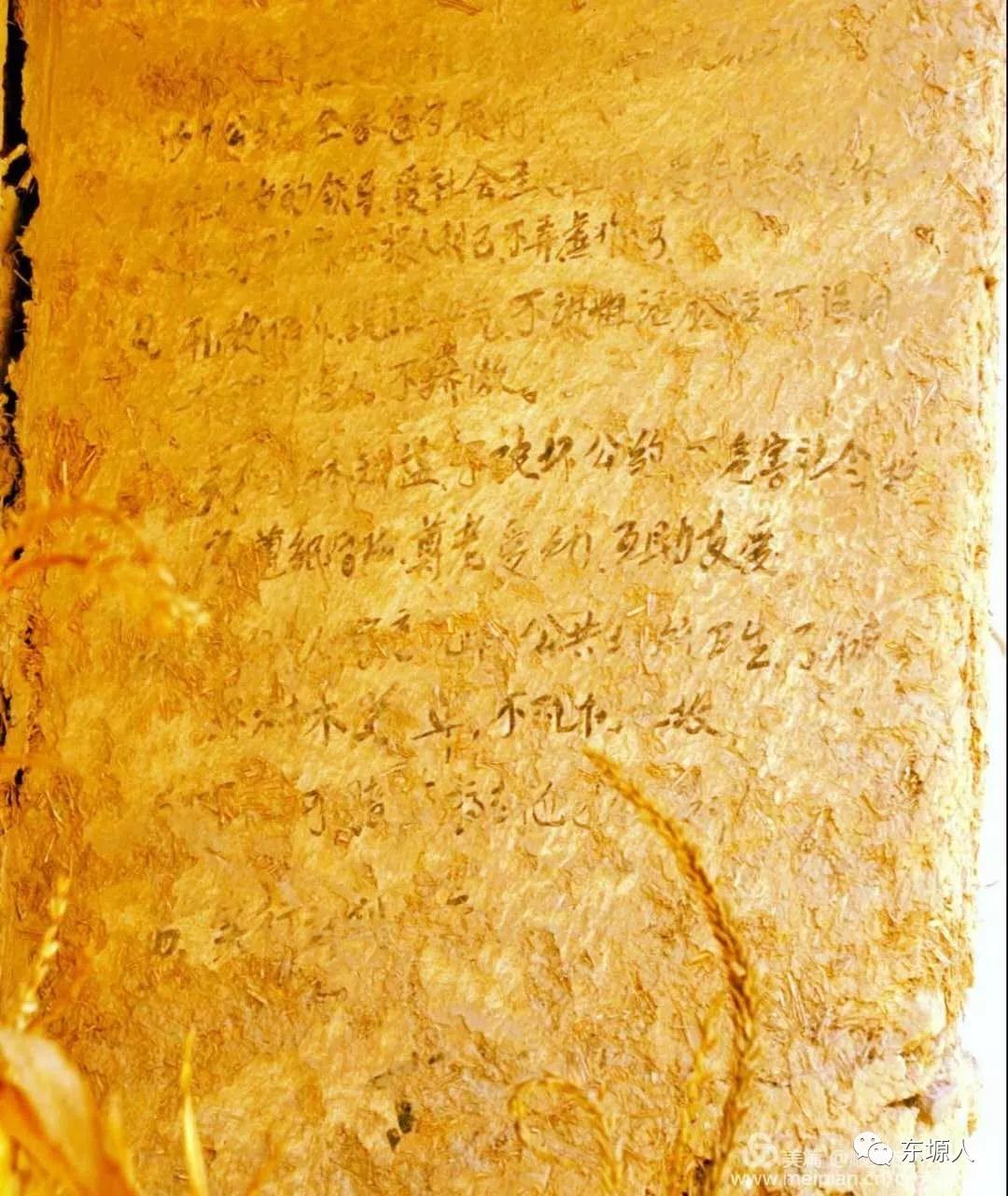

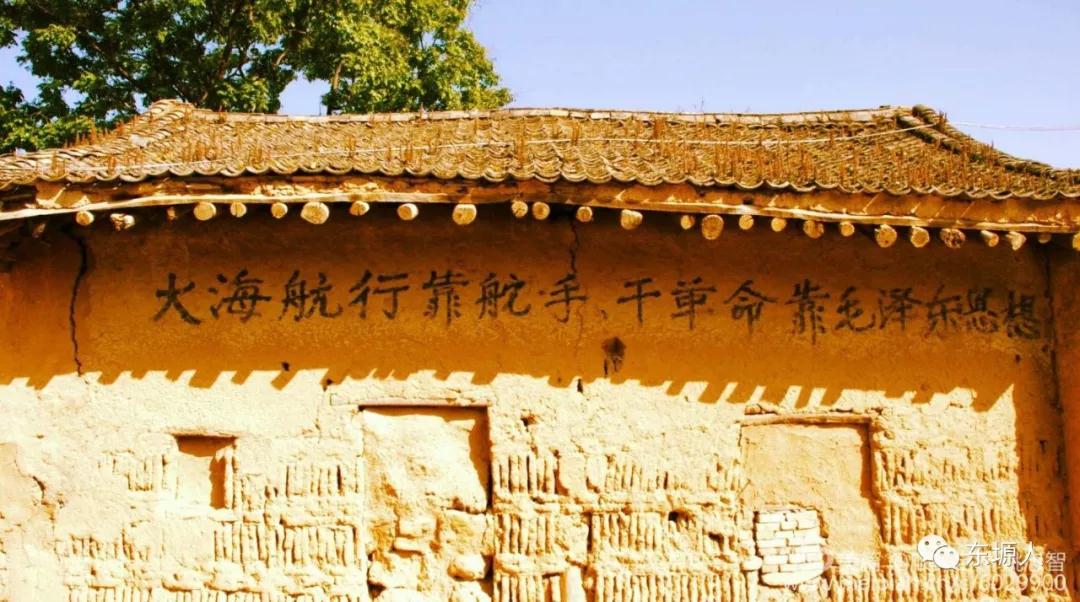

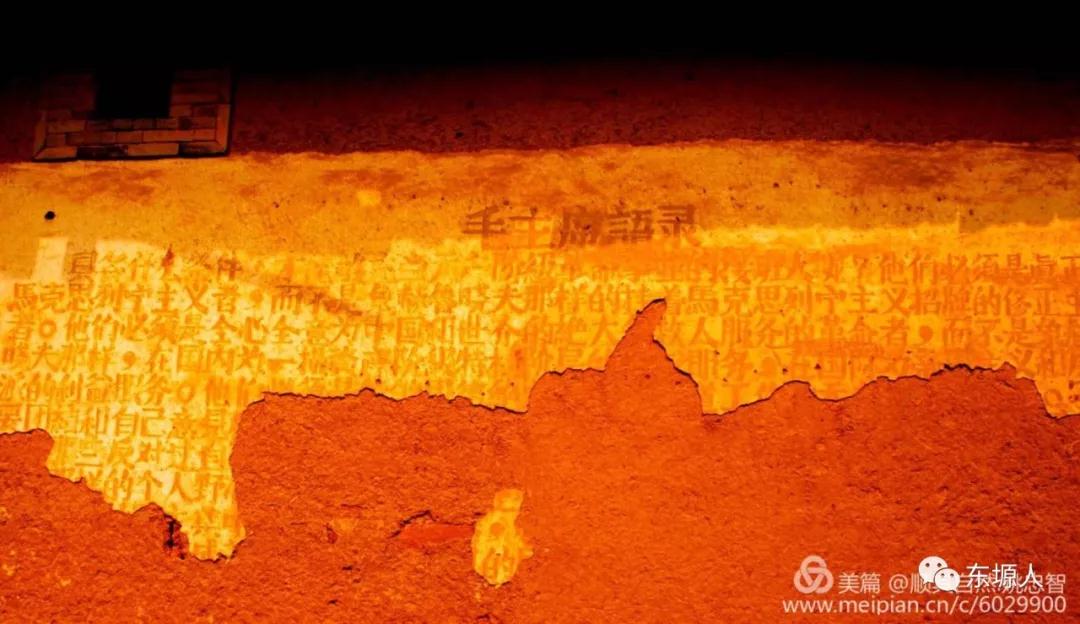

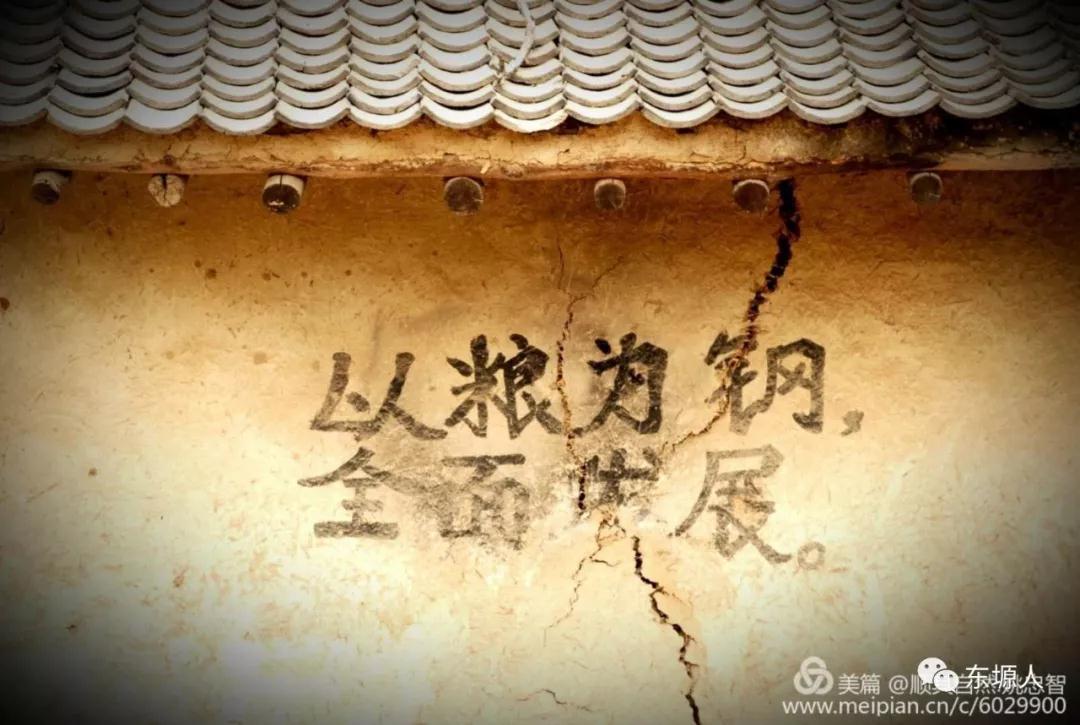

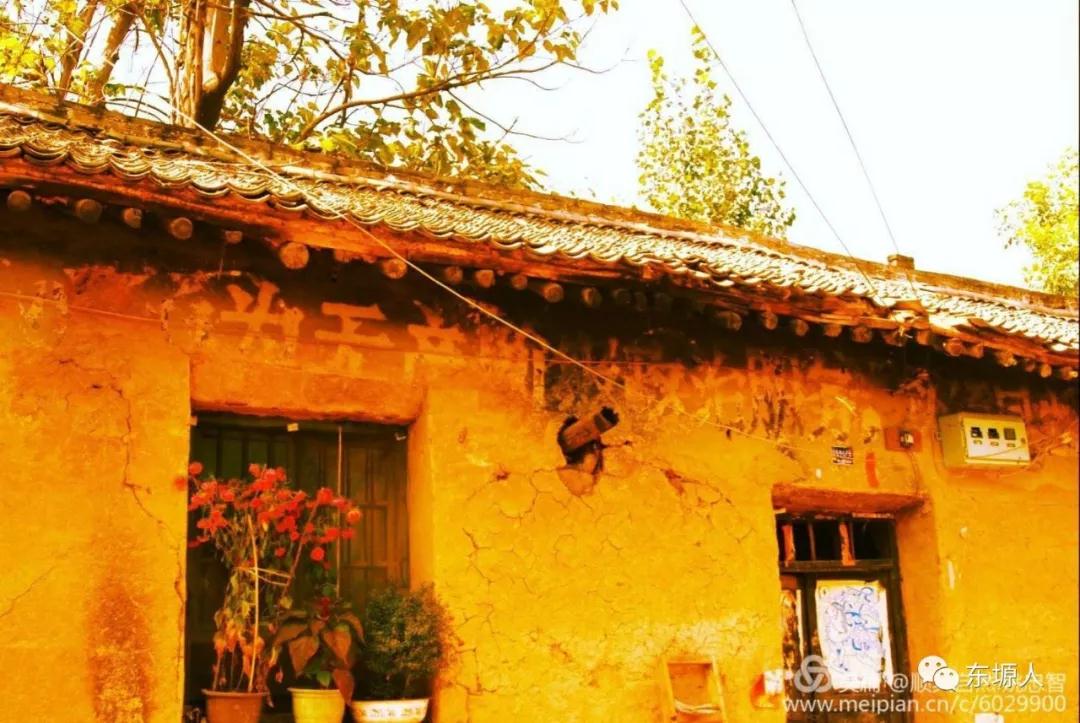

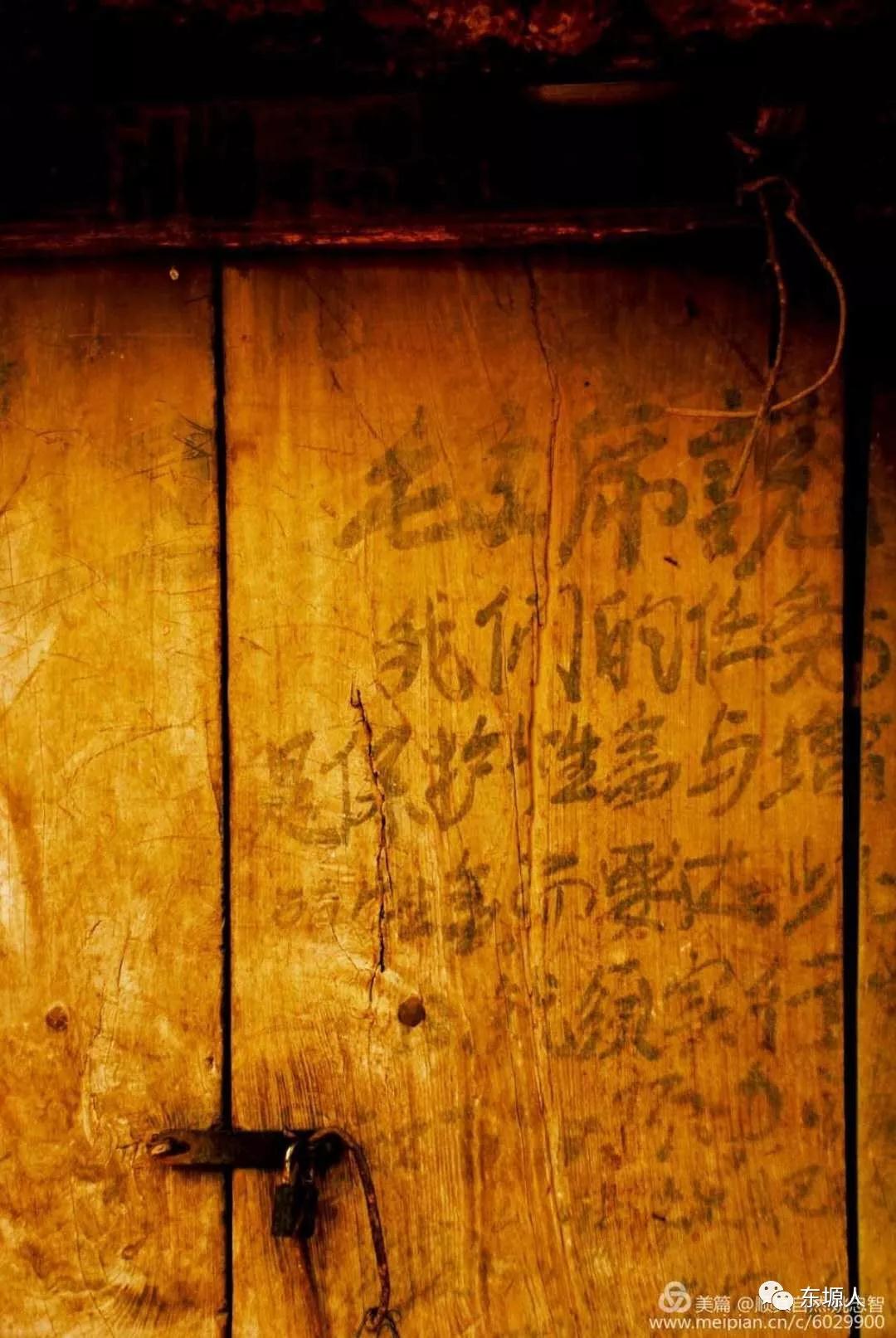

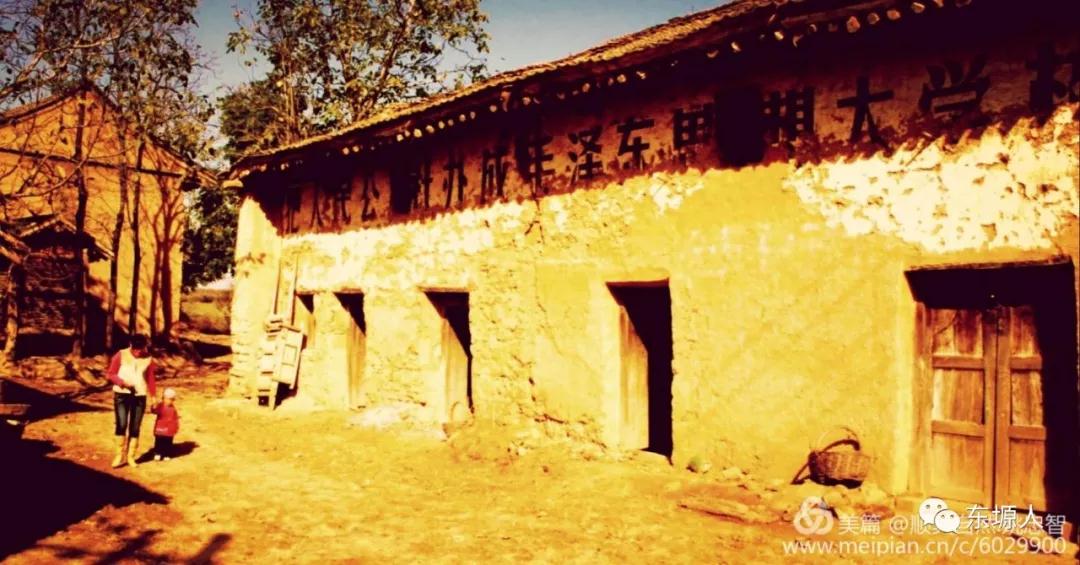

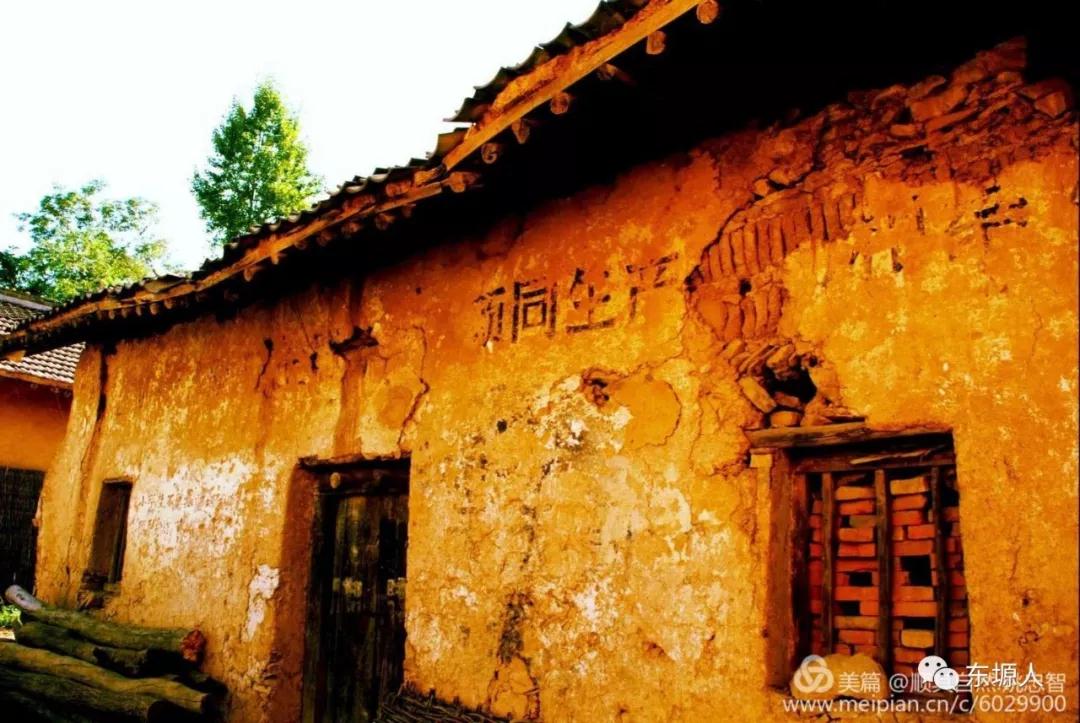

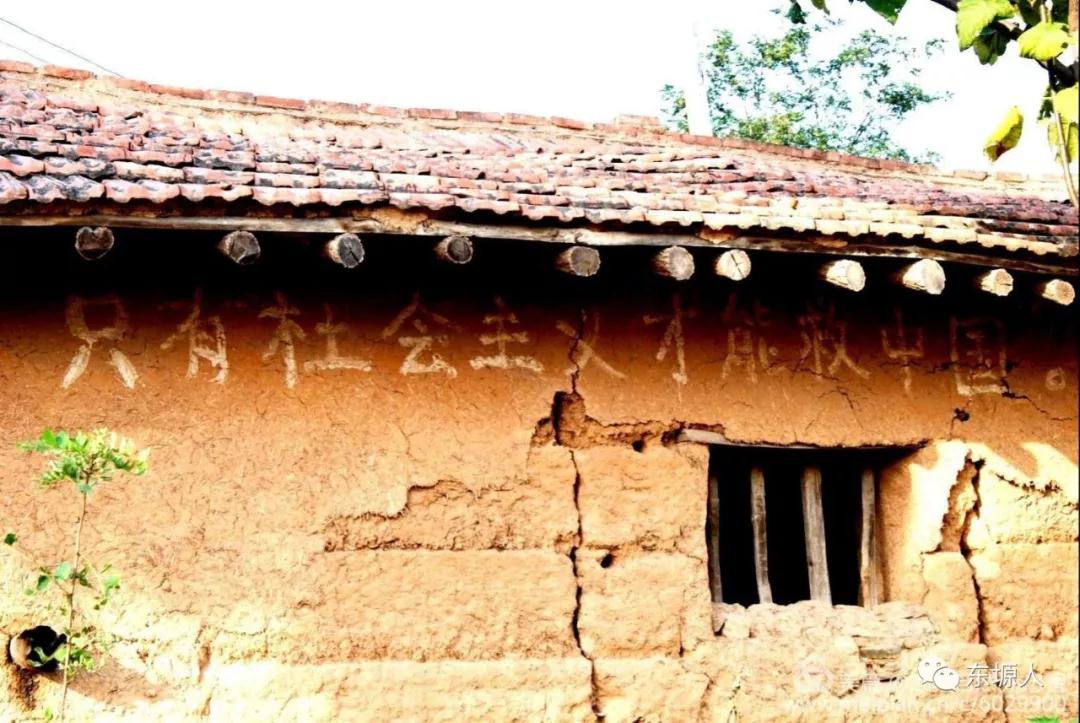

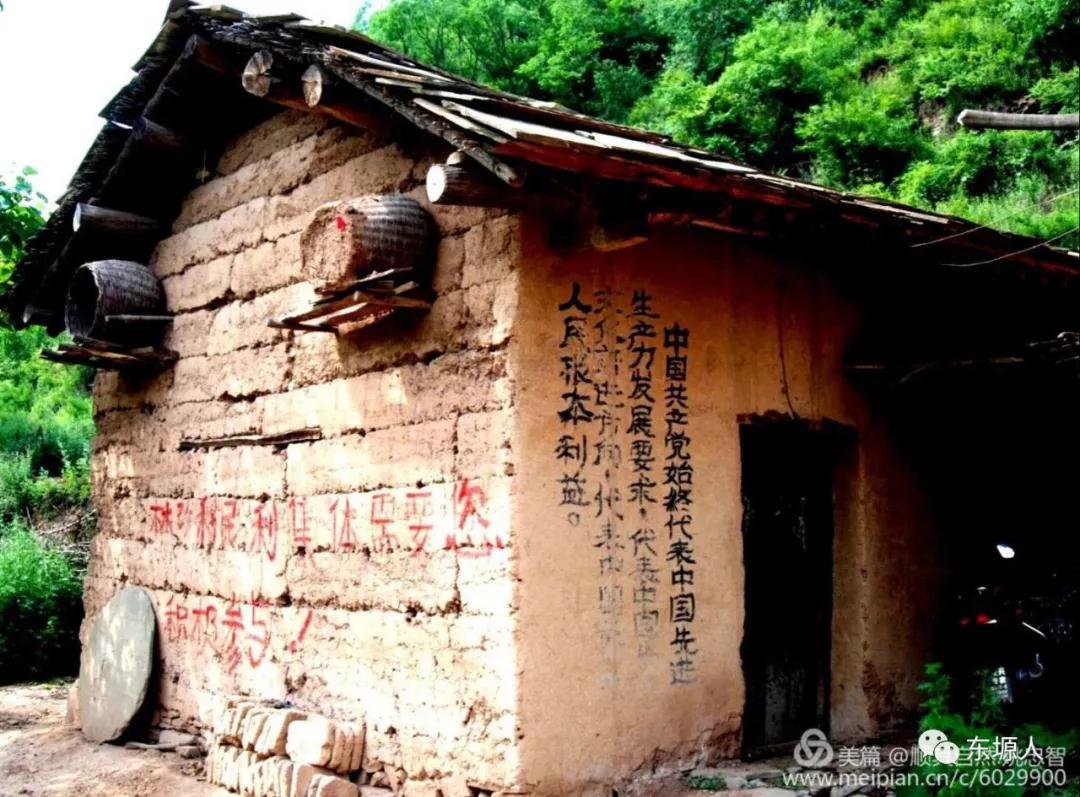

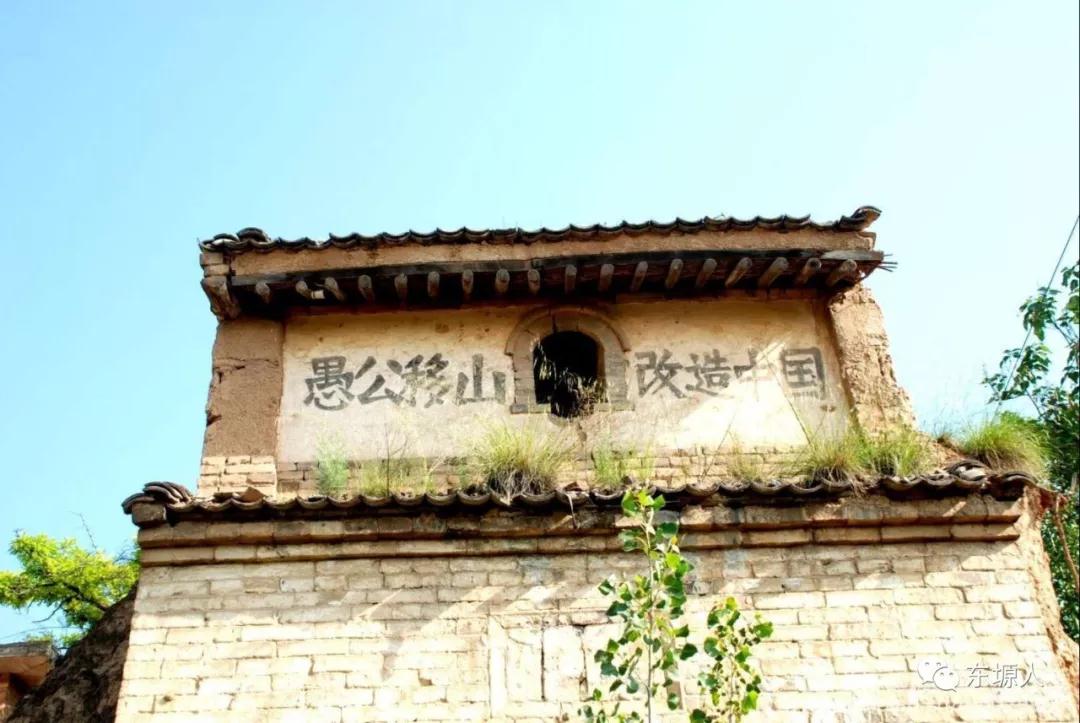

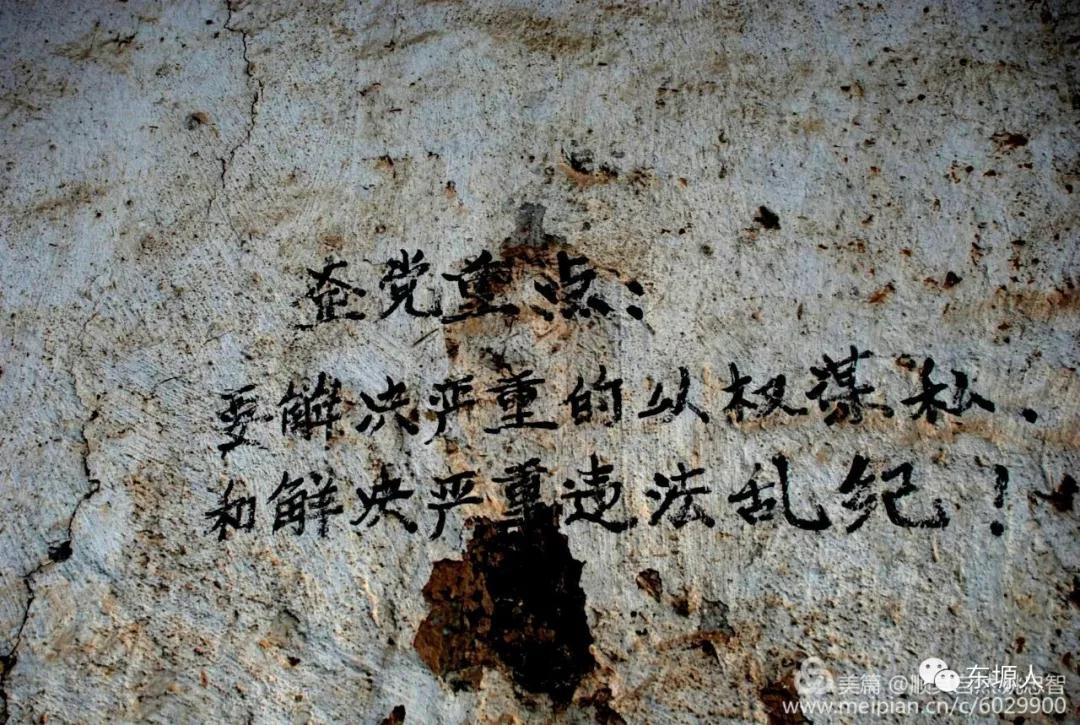

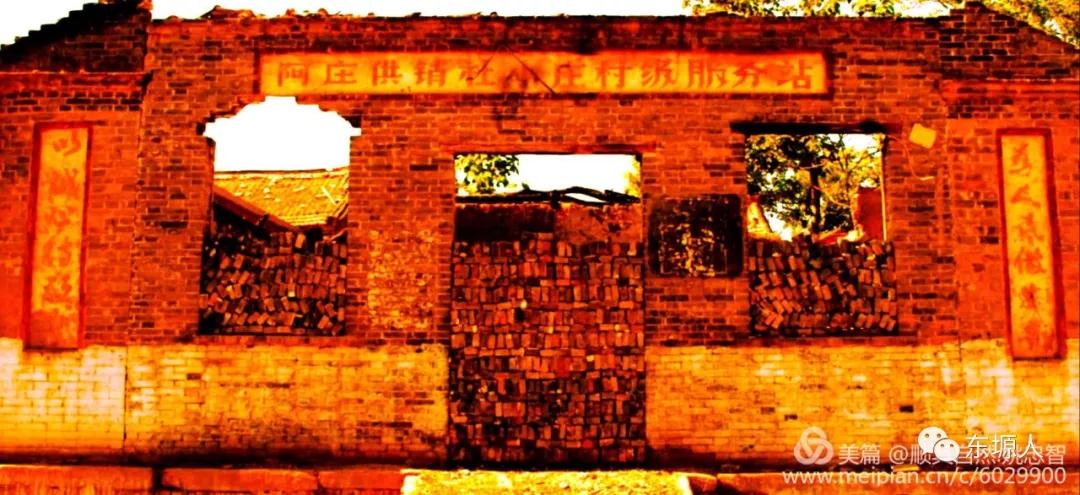

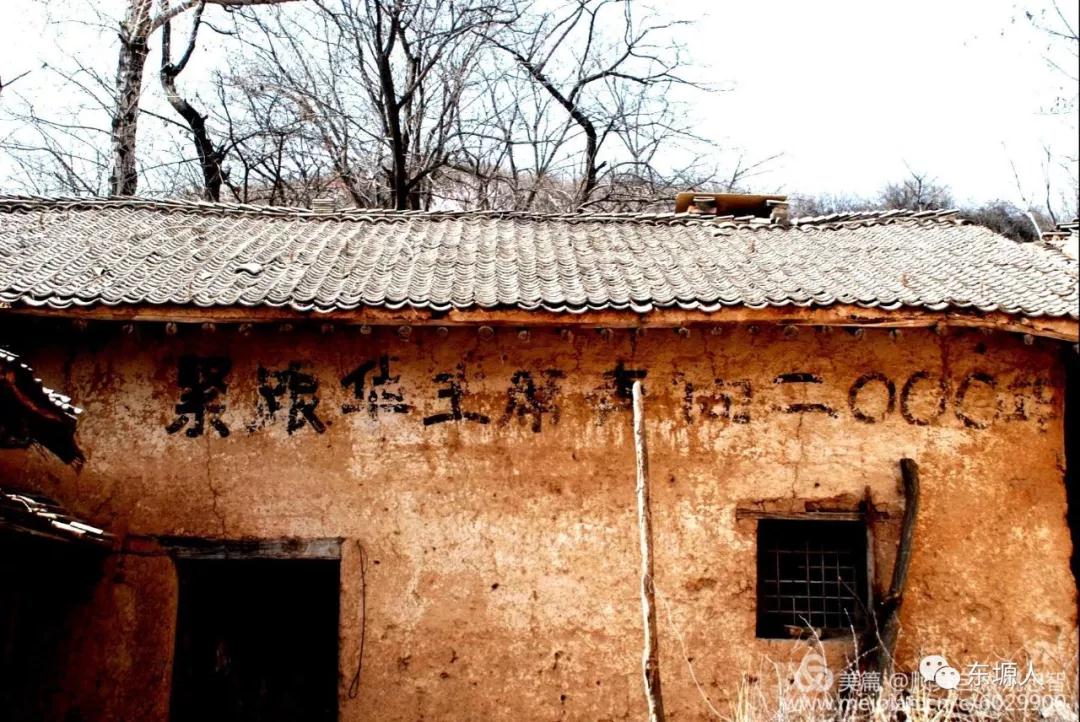

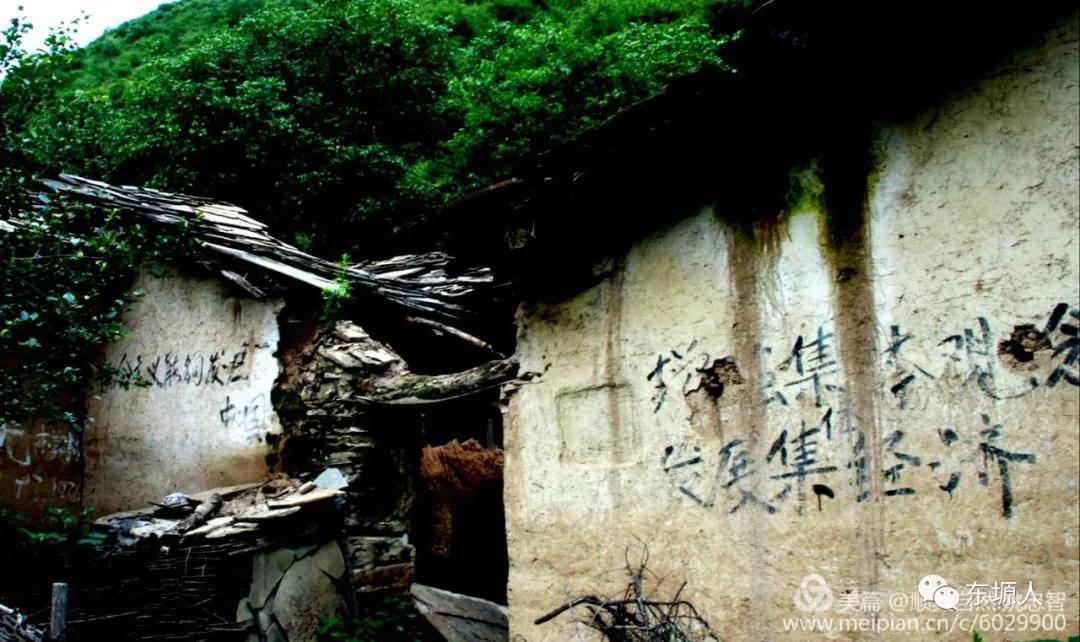

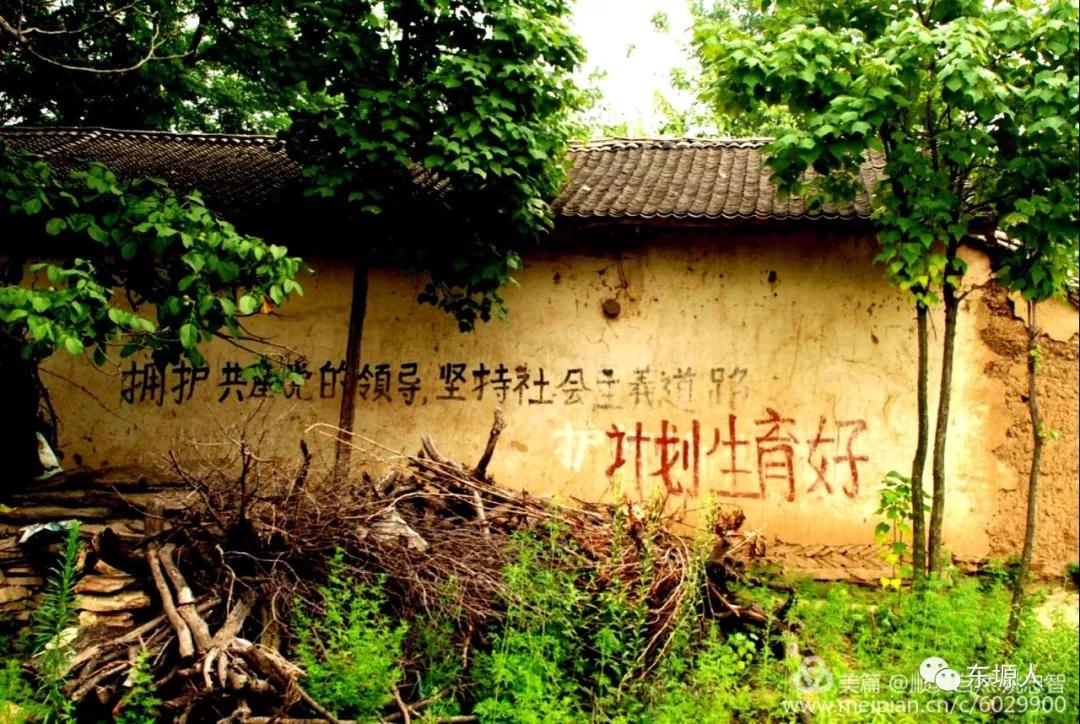

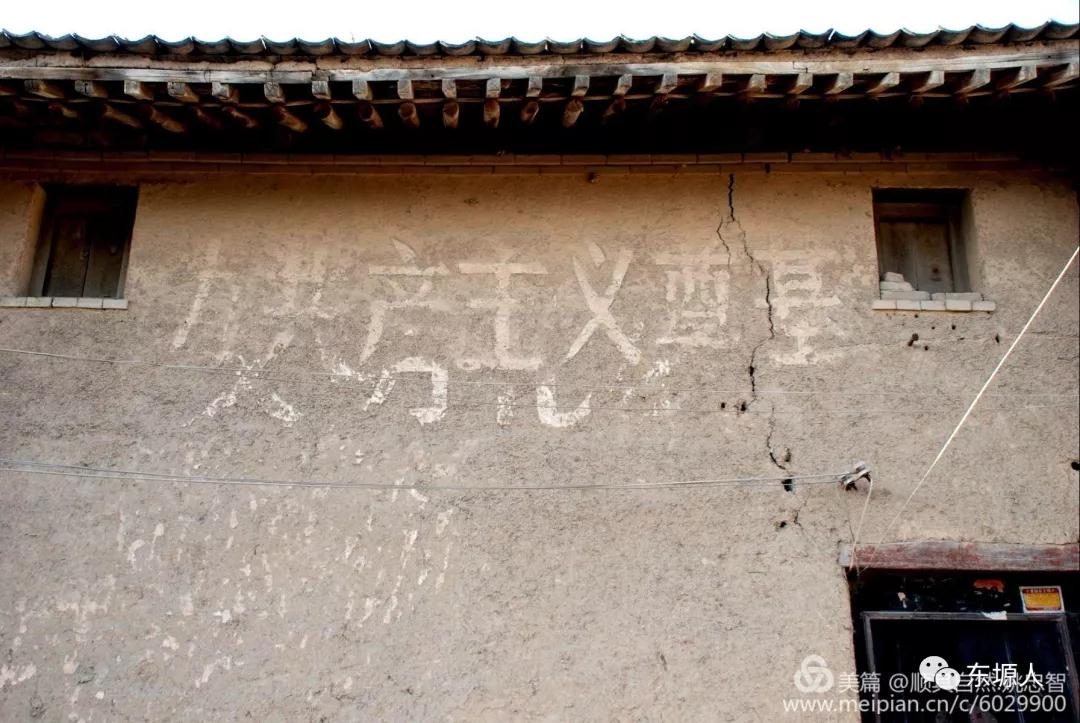

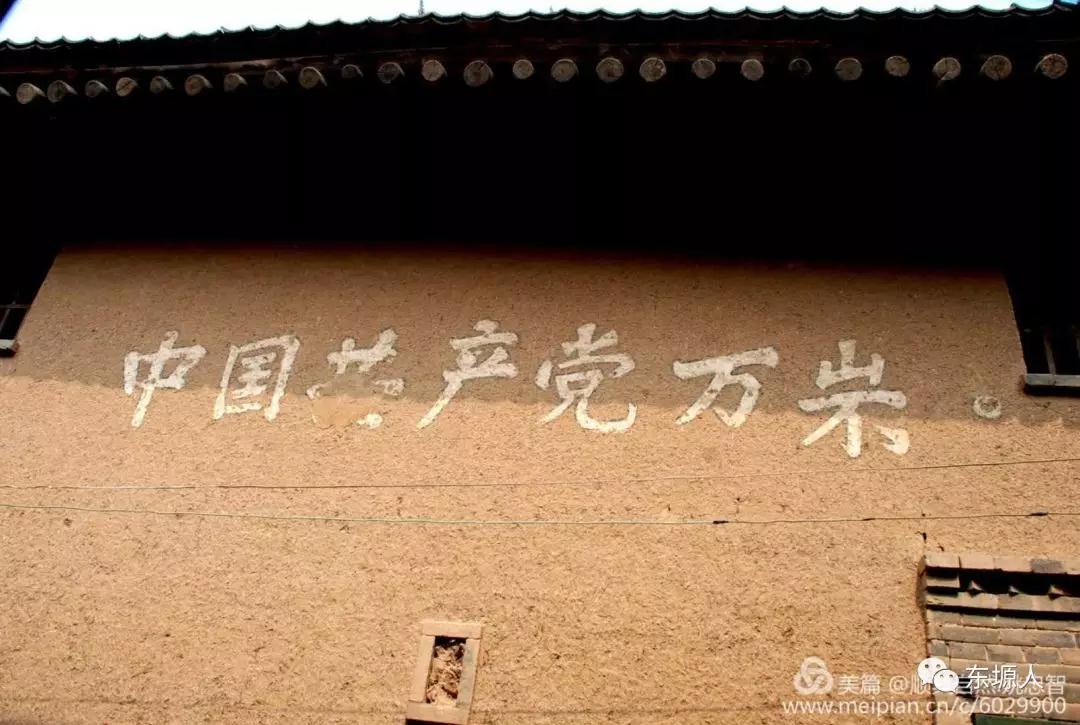

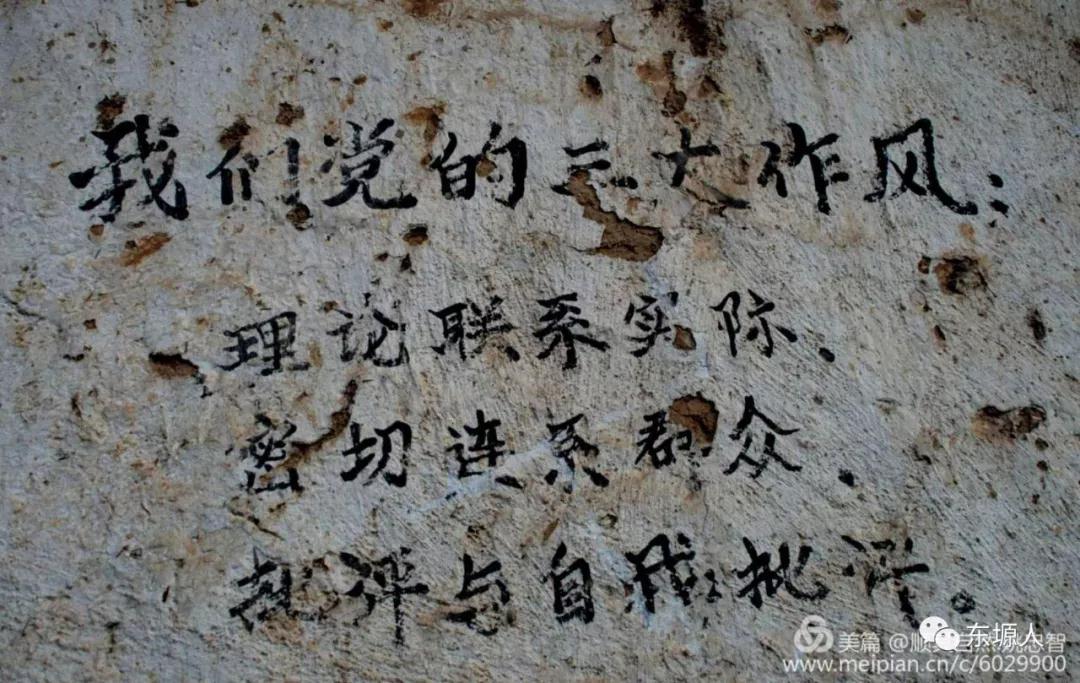

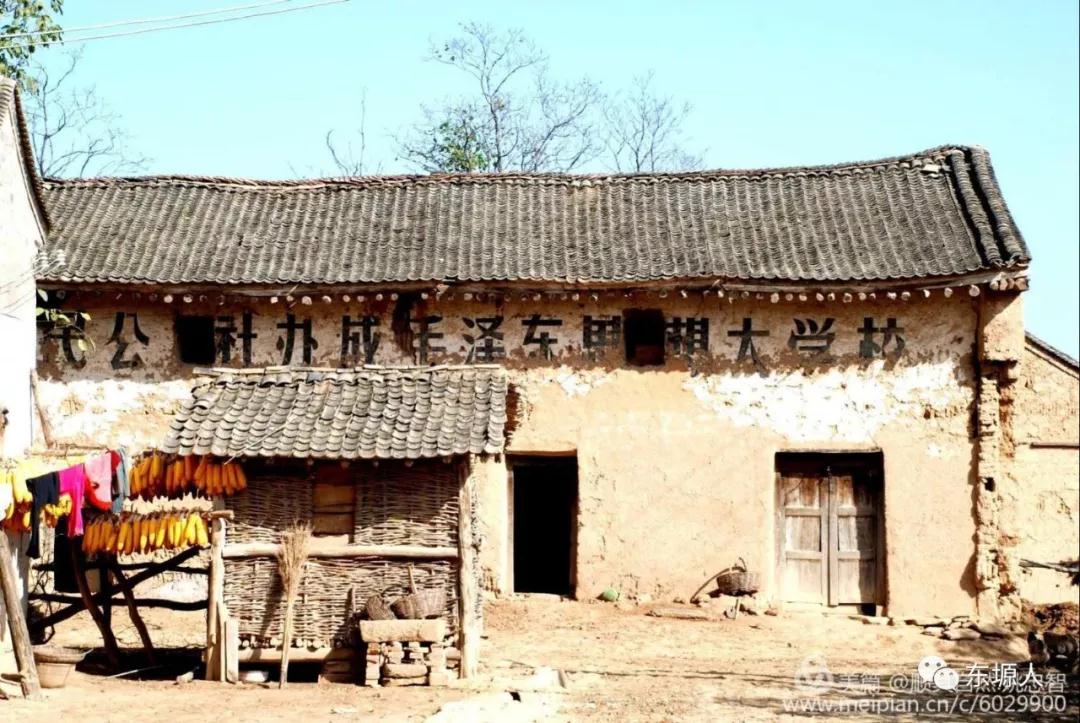

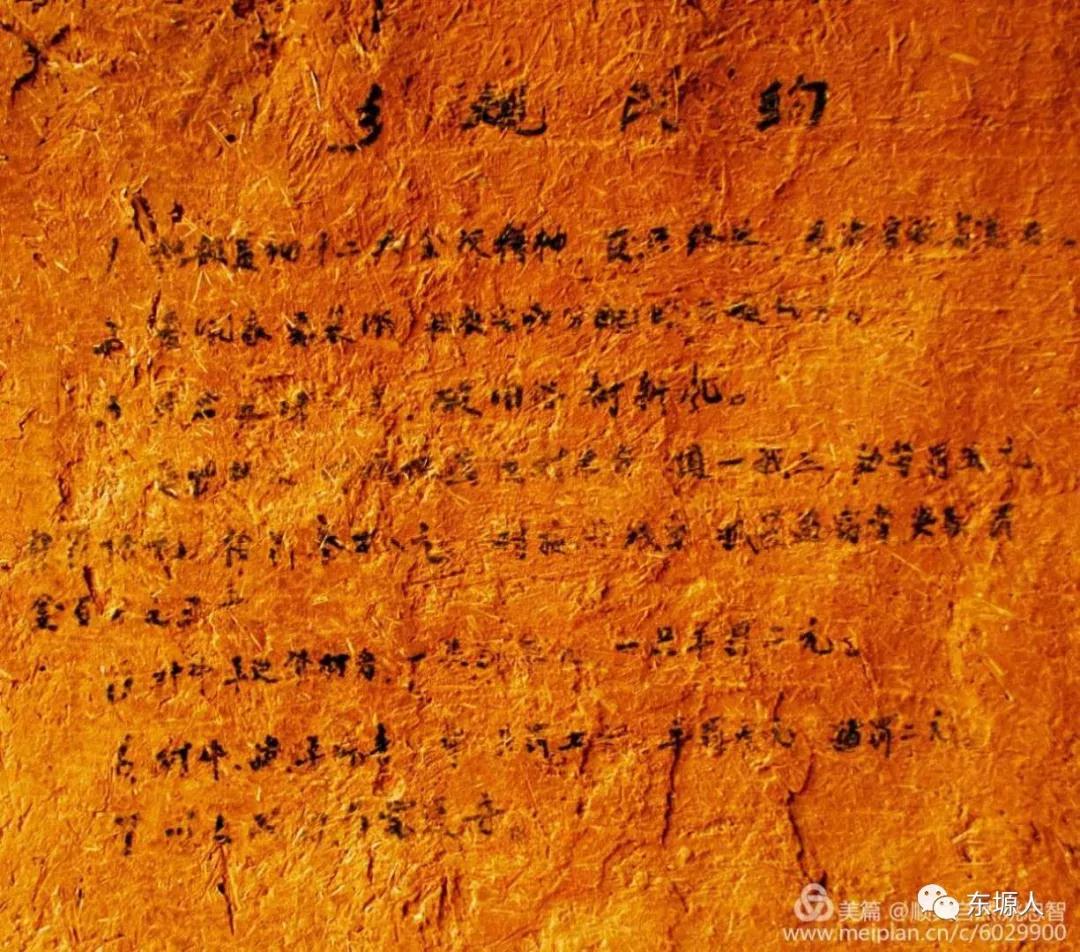

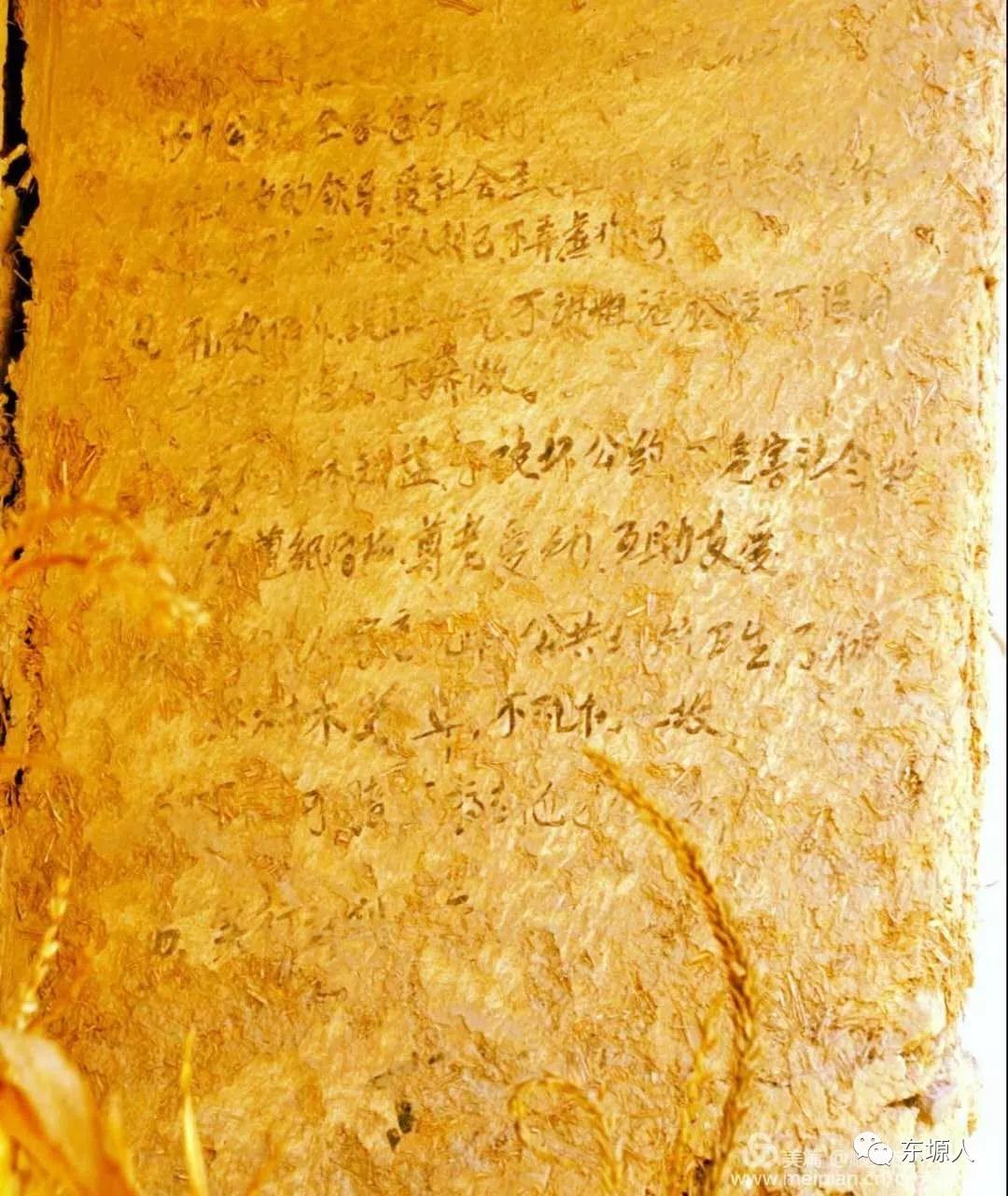

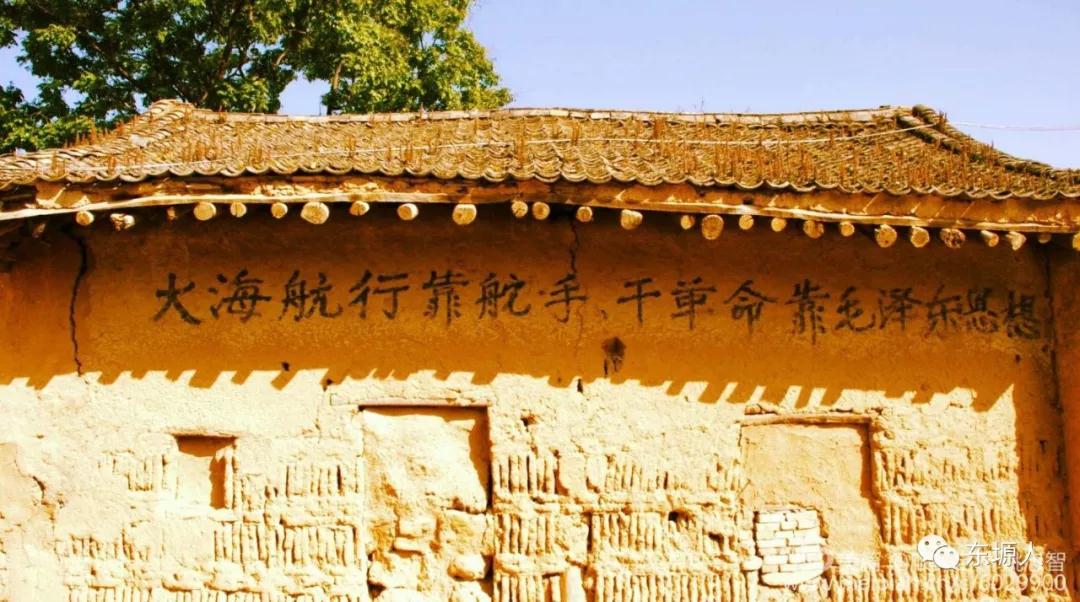

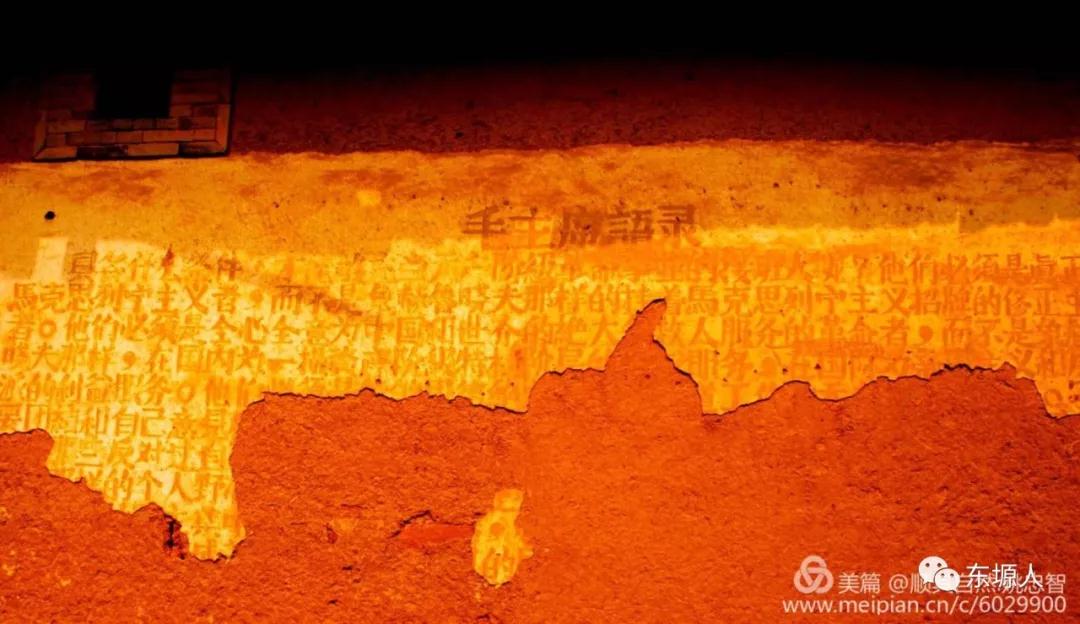

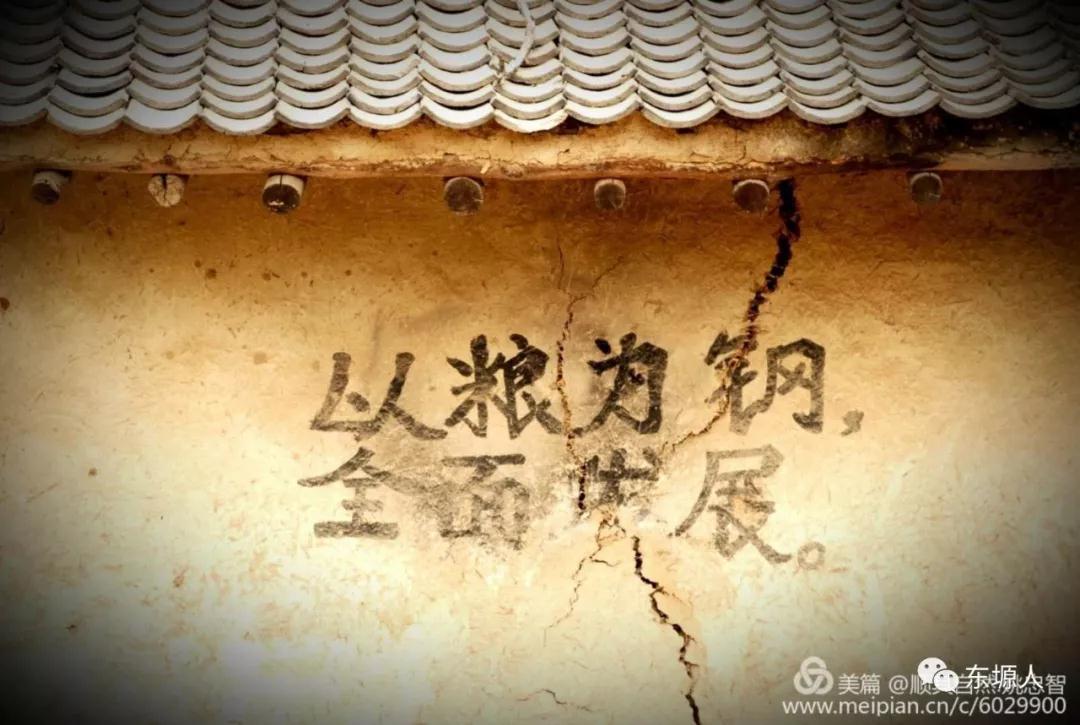

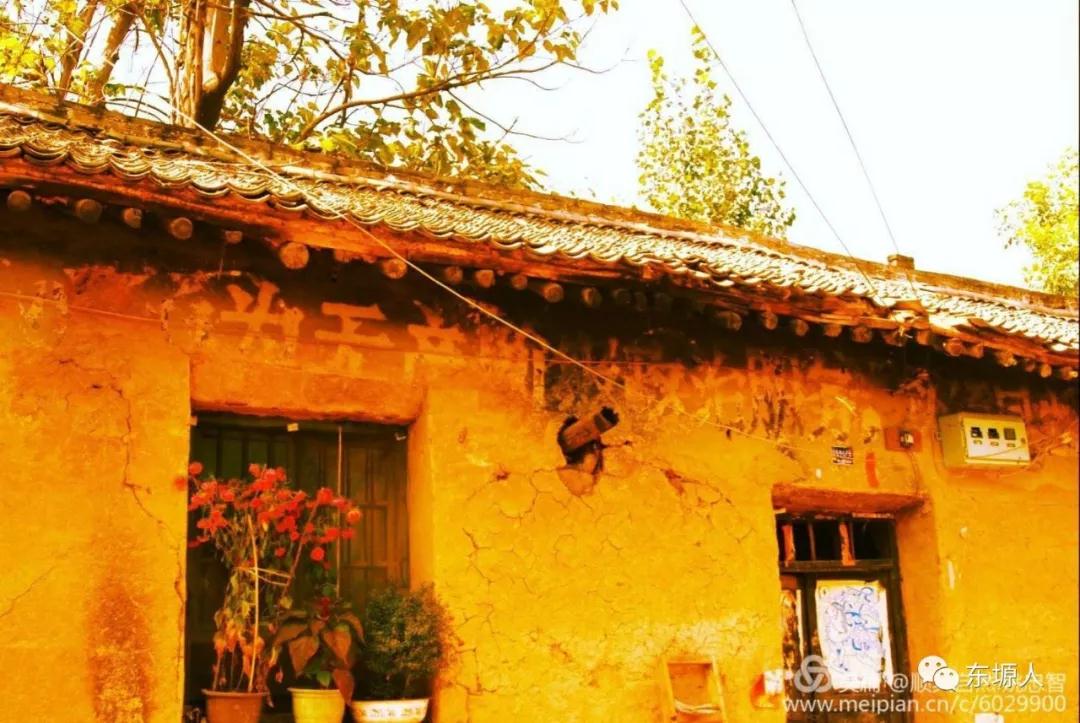

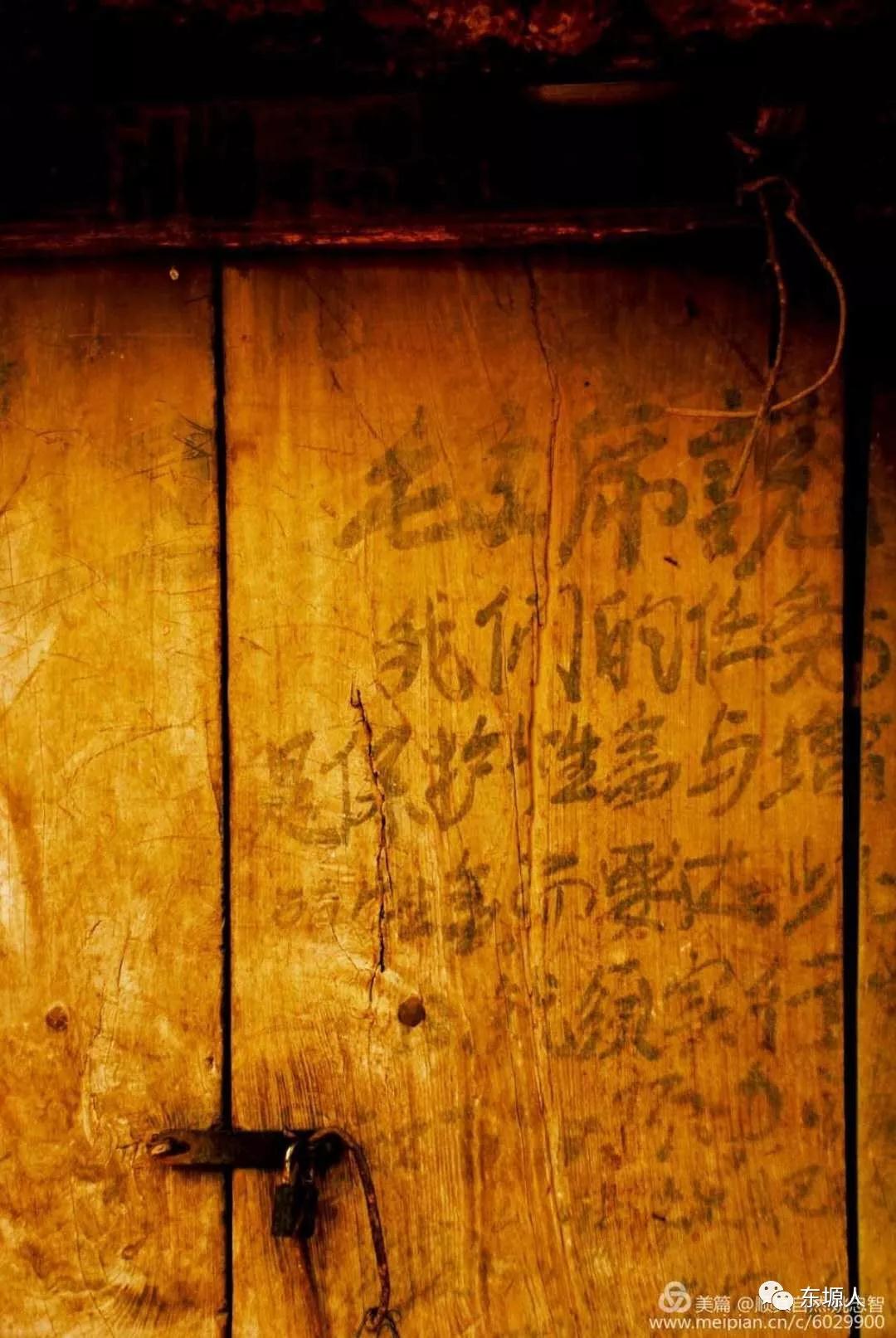

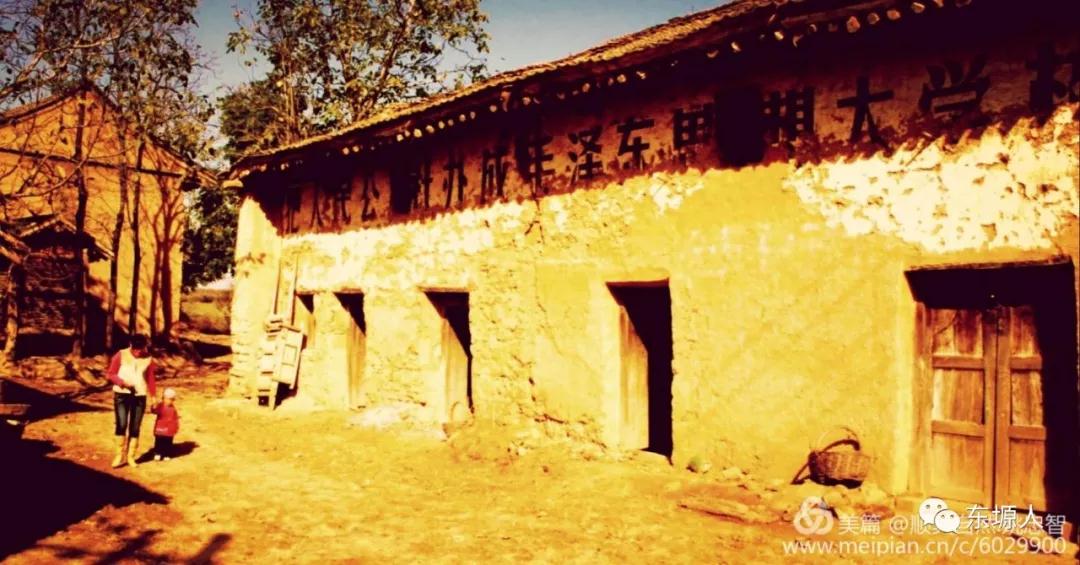

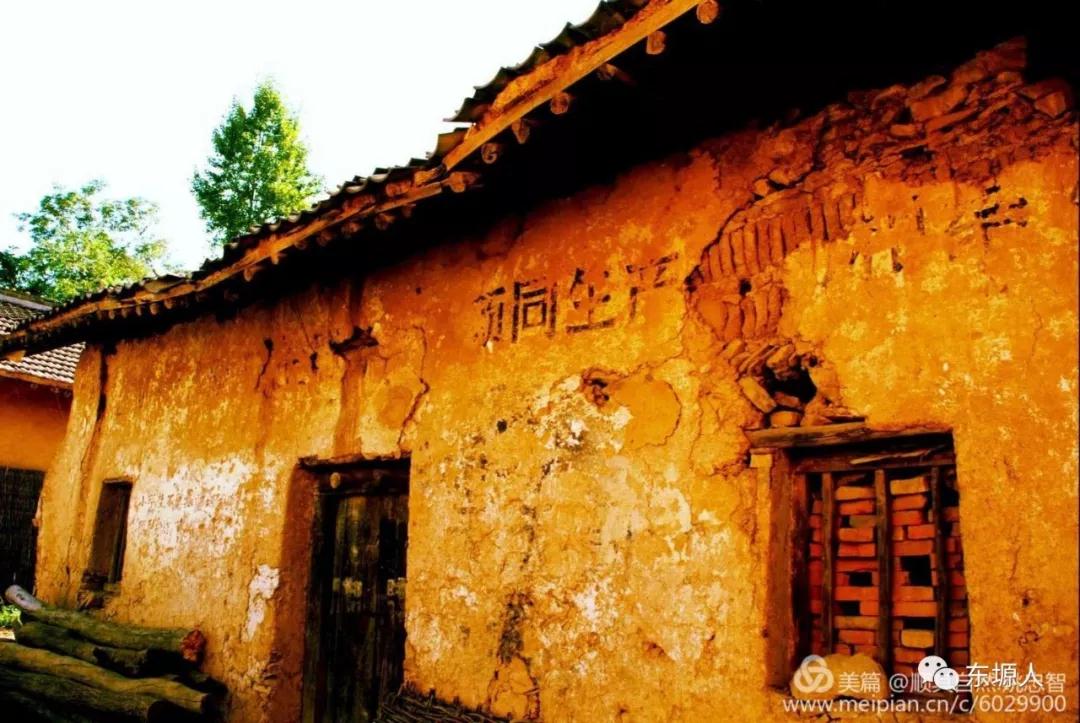

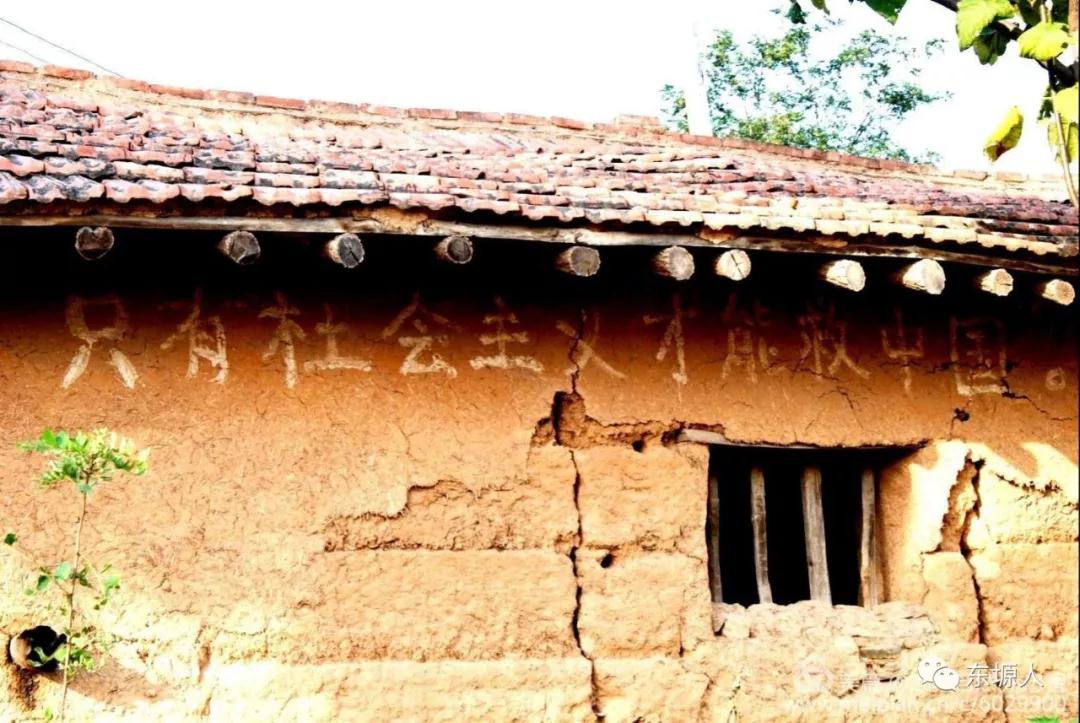

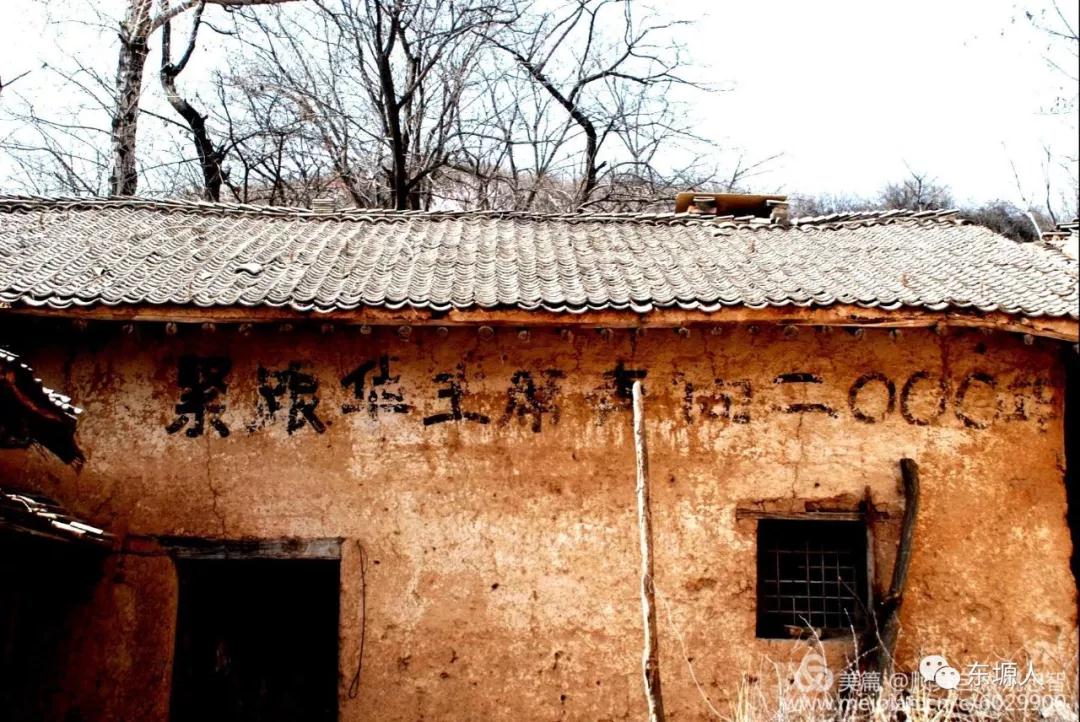

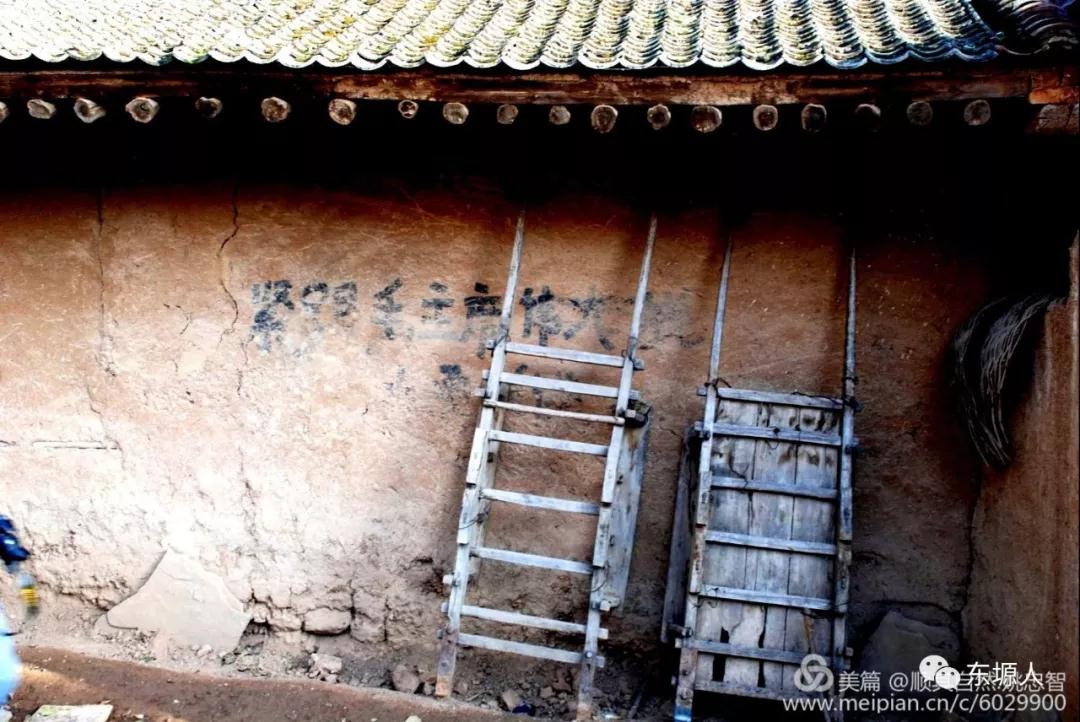

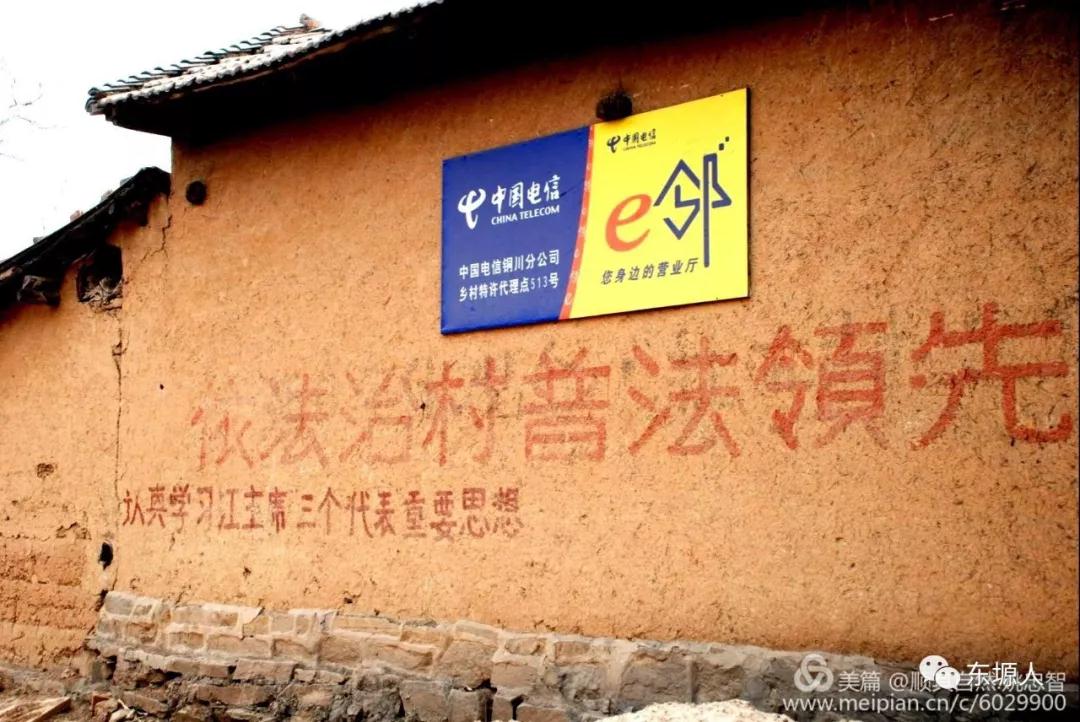

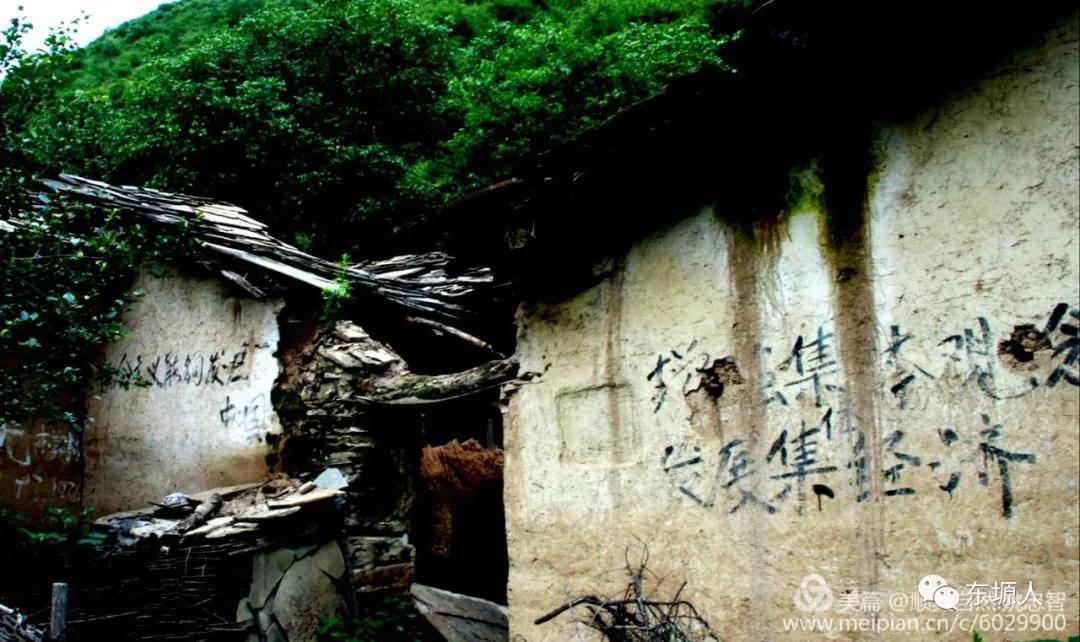

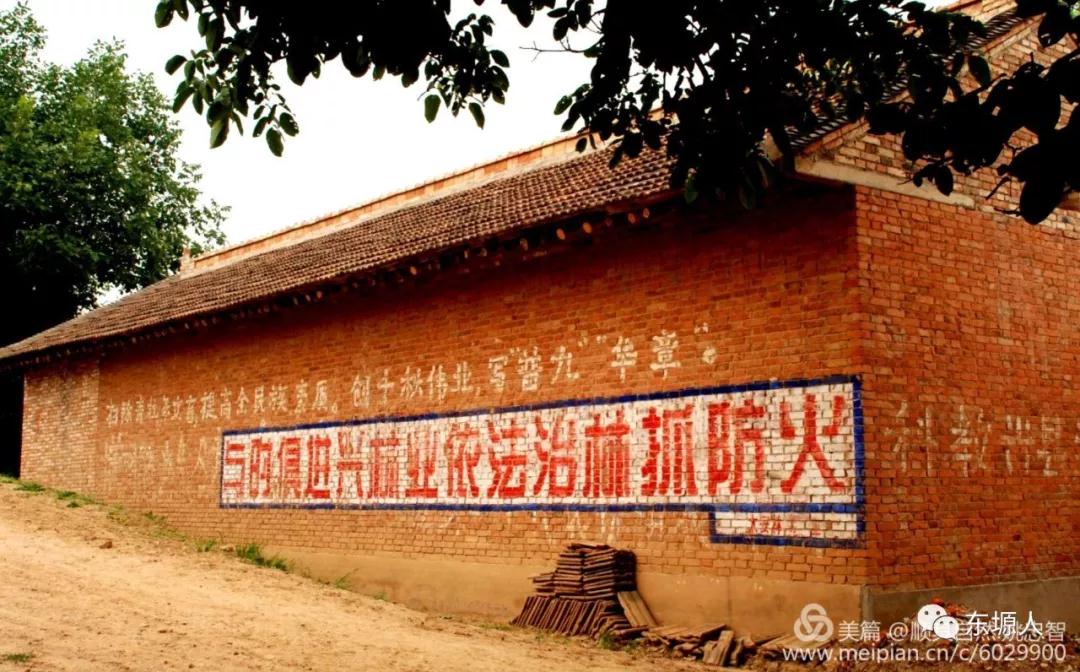

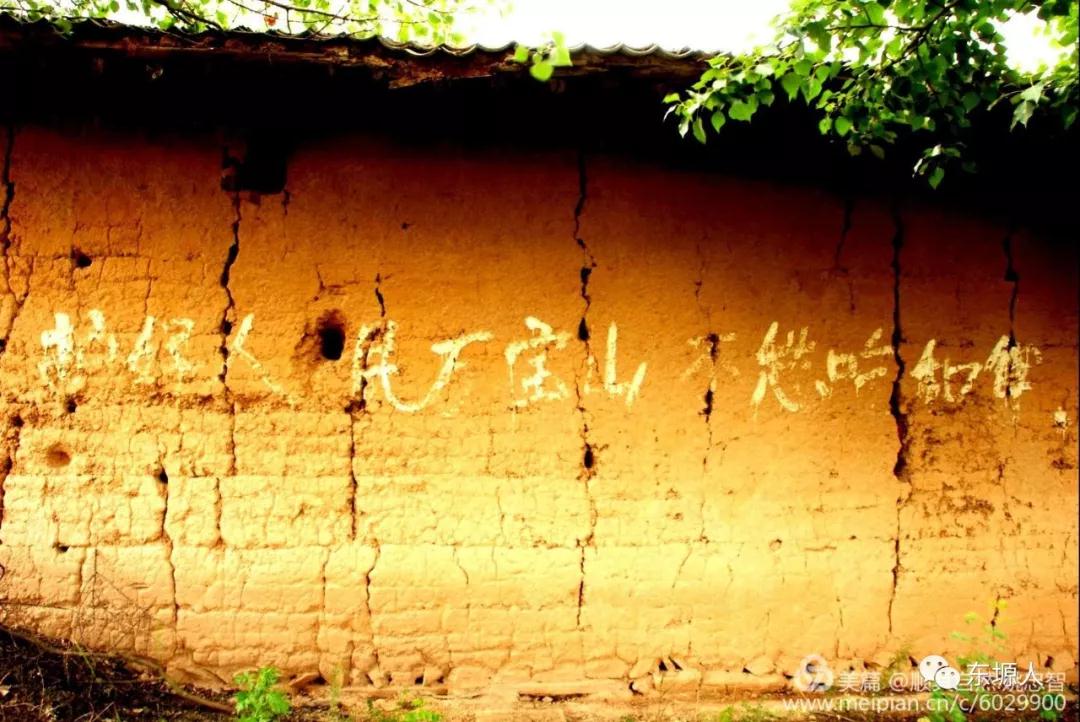

今天僅從姚忠智38年拍攝標語的變遷,基本能了解那個年代歷史發展變化軌跡,更可以看出他對攝影事業的執著追求。

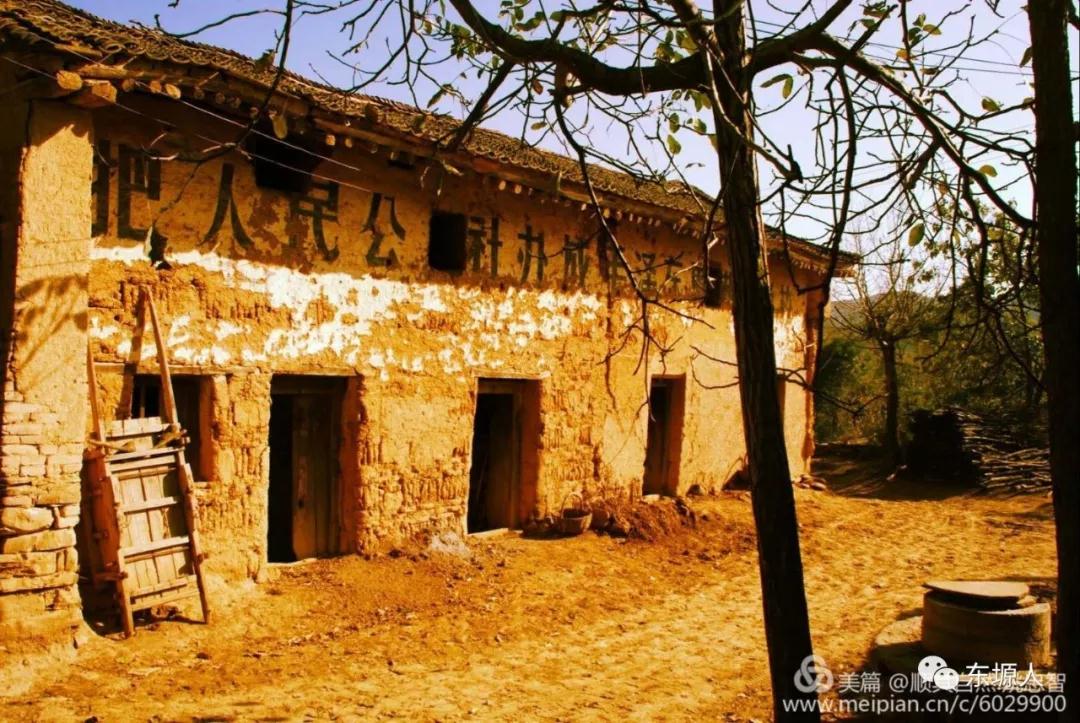

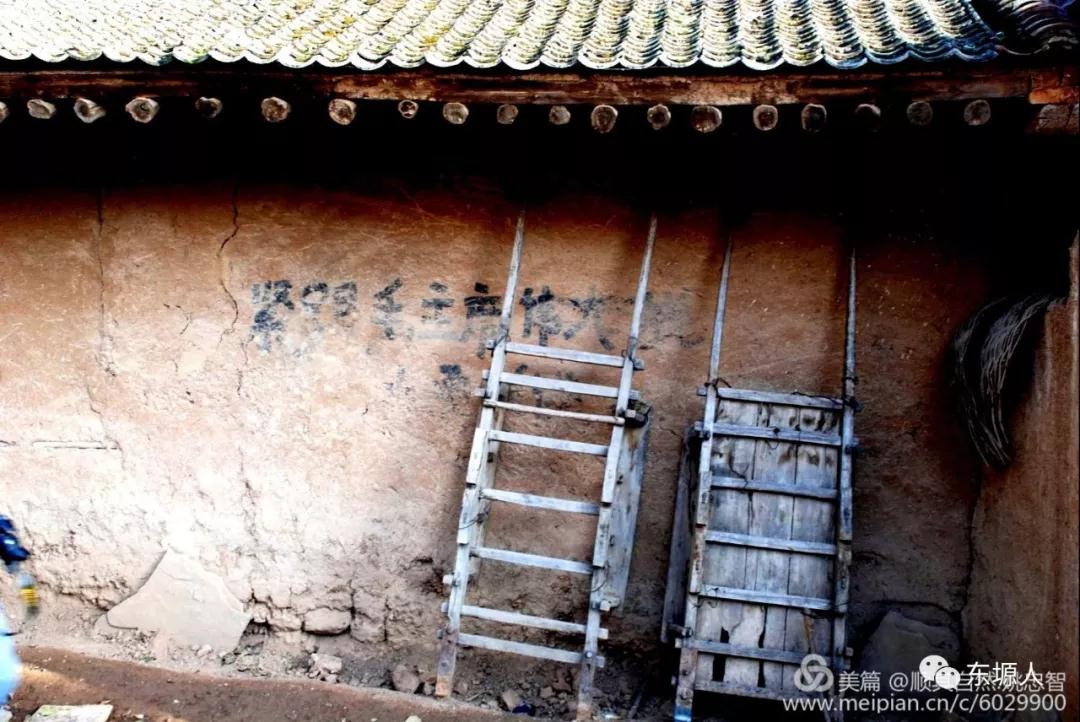

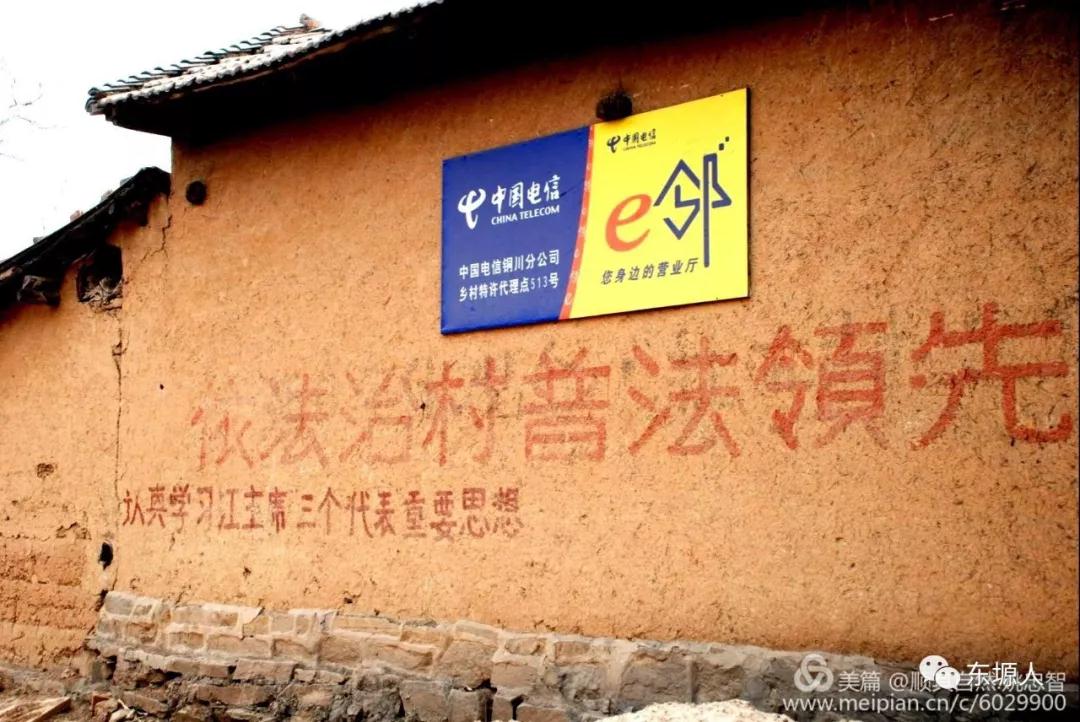

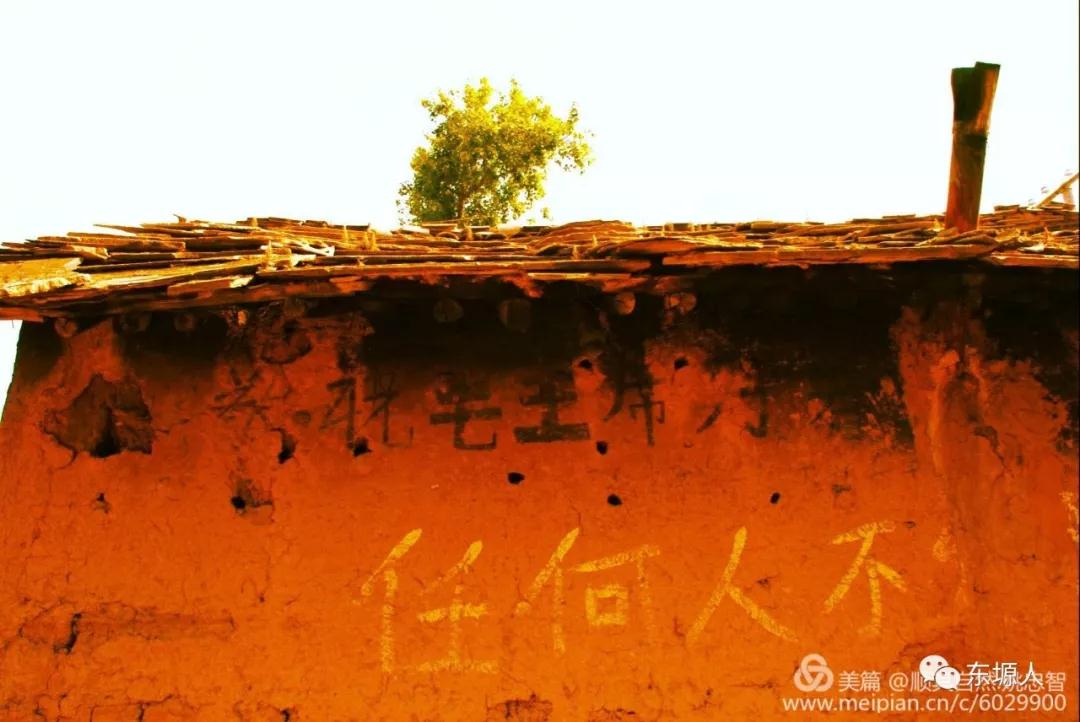

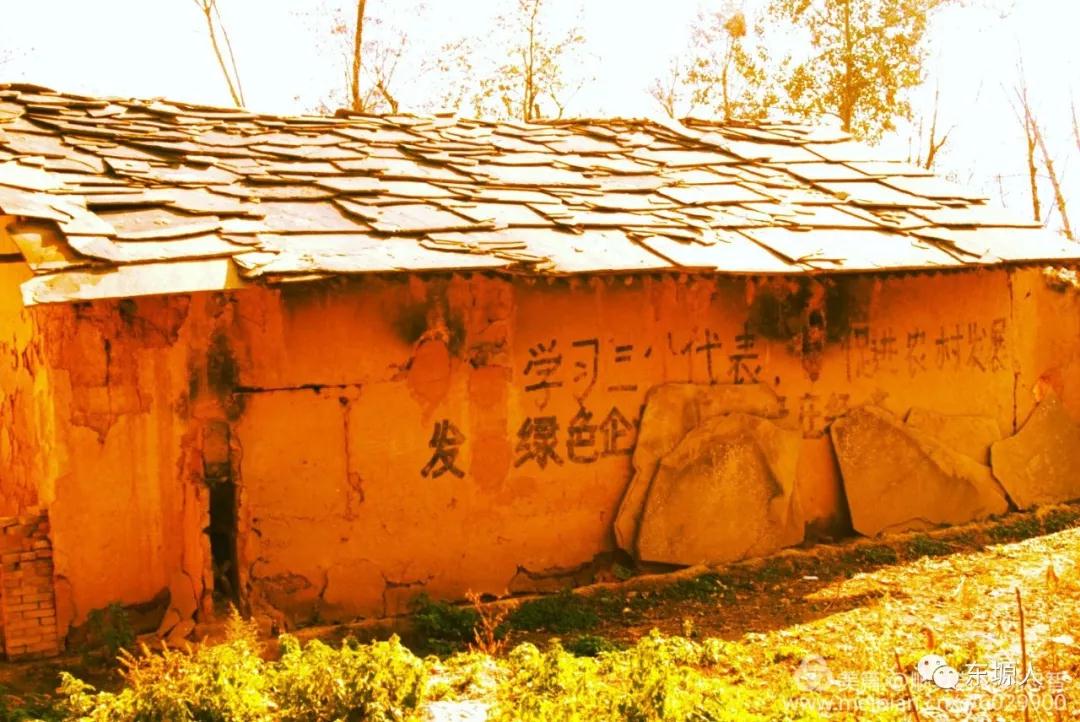

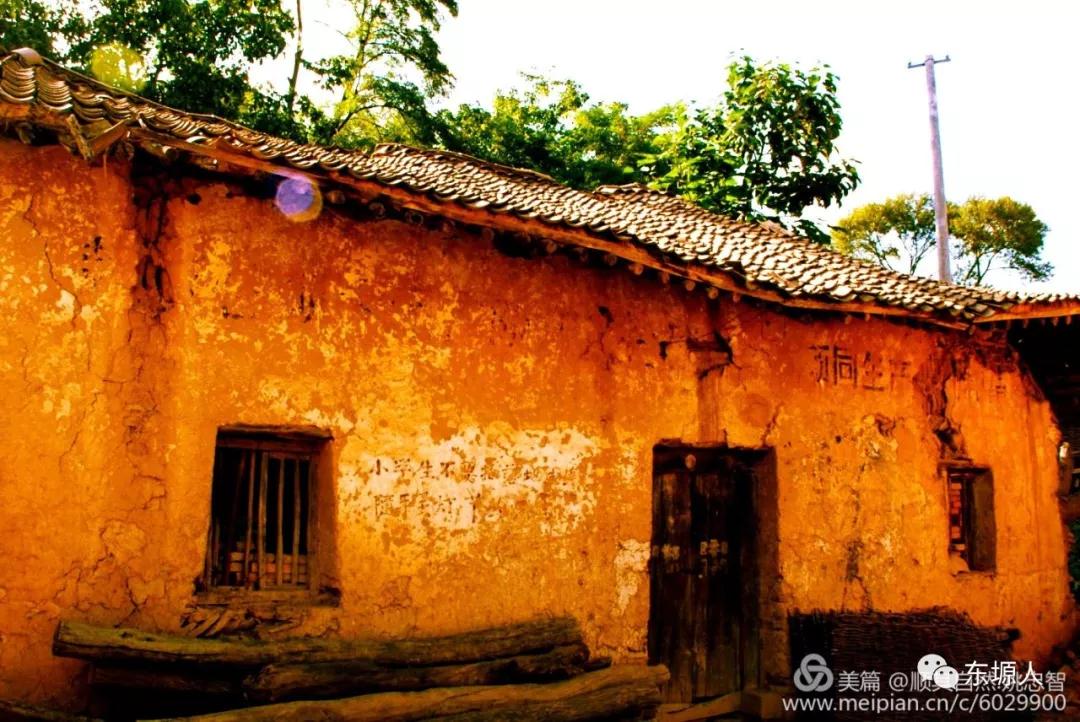

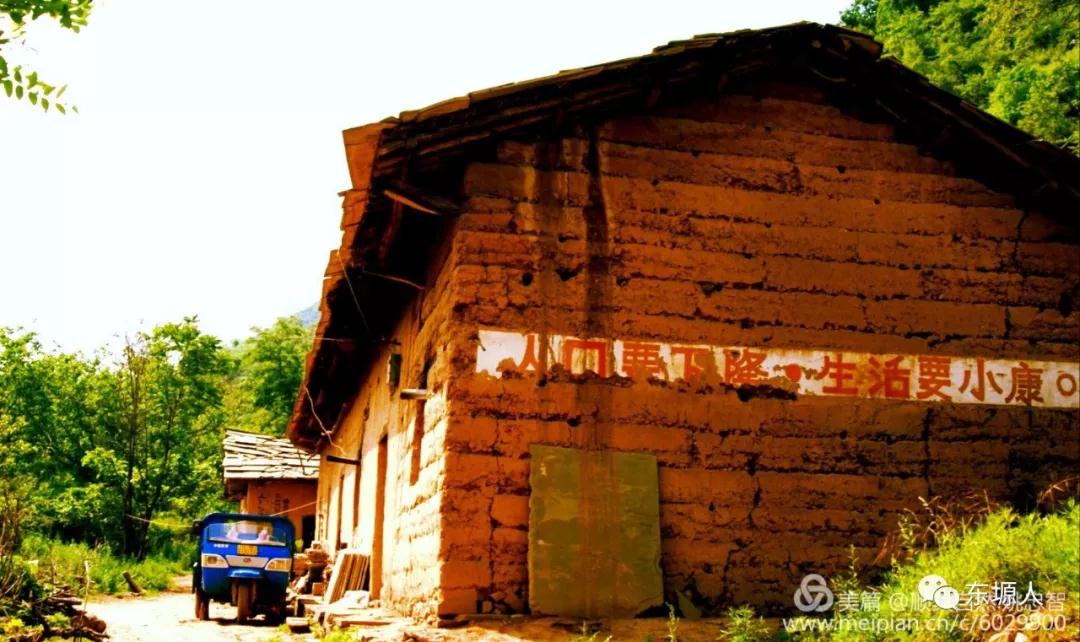

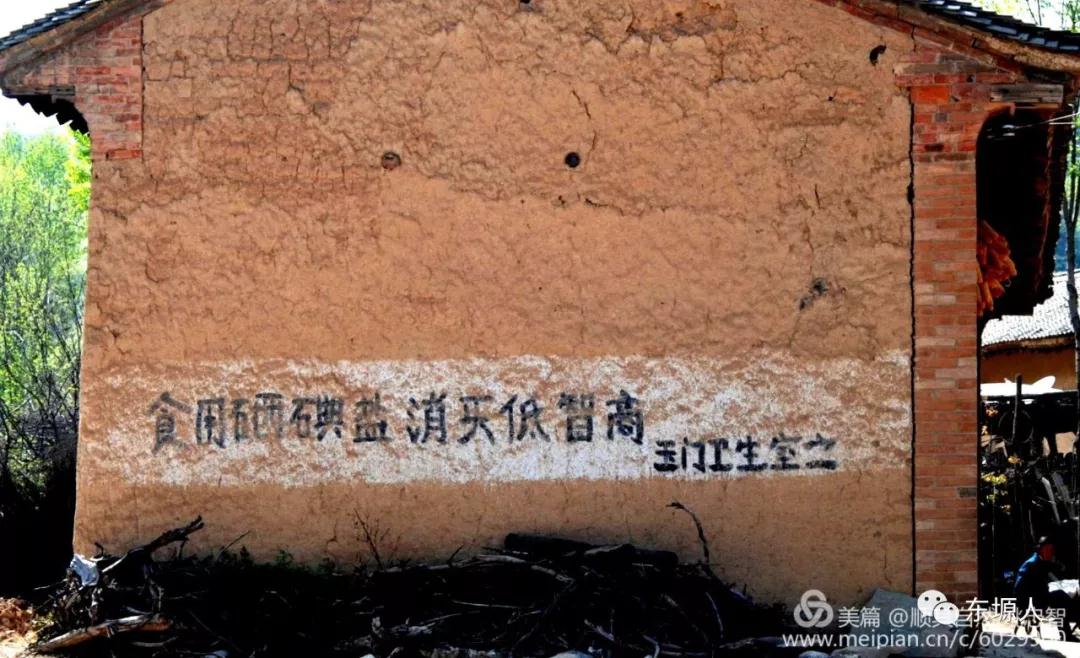

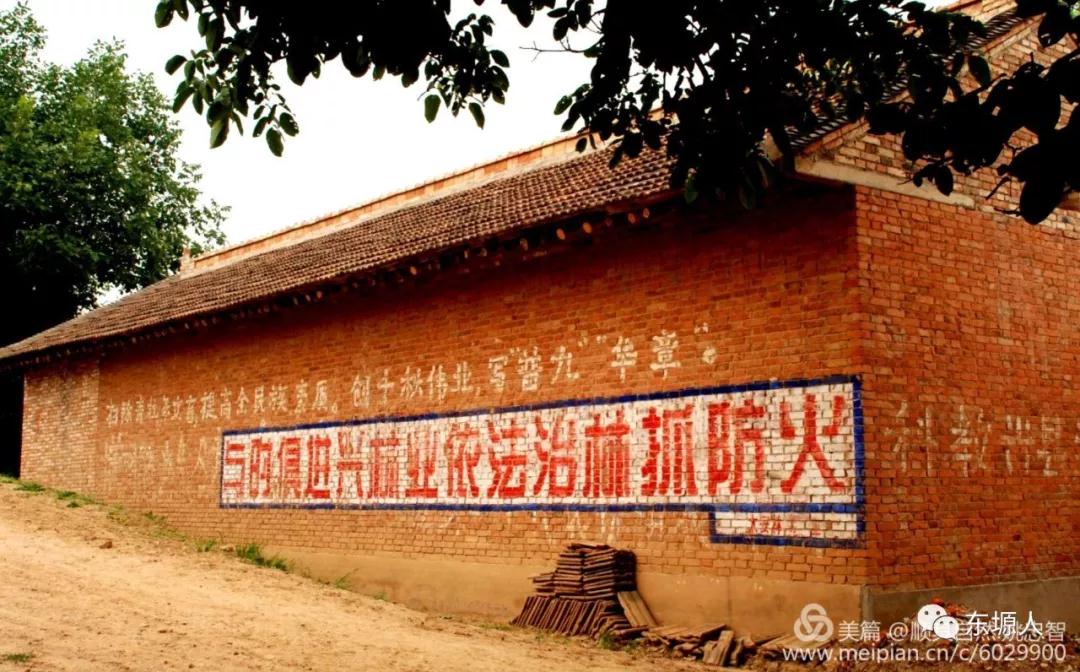

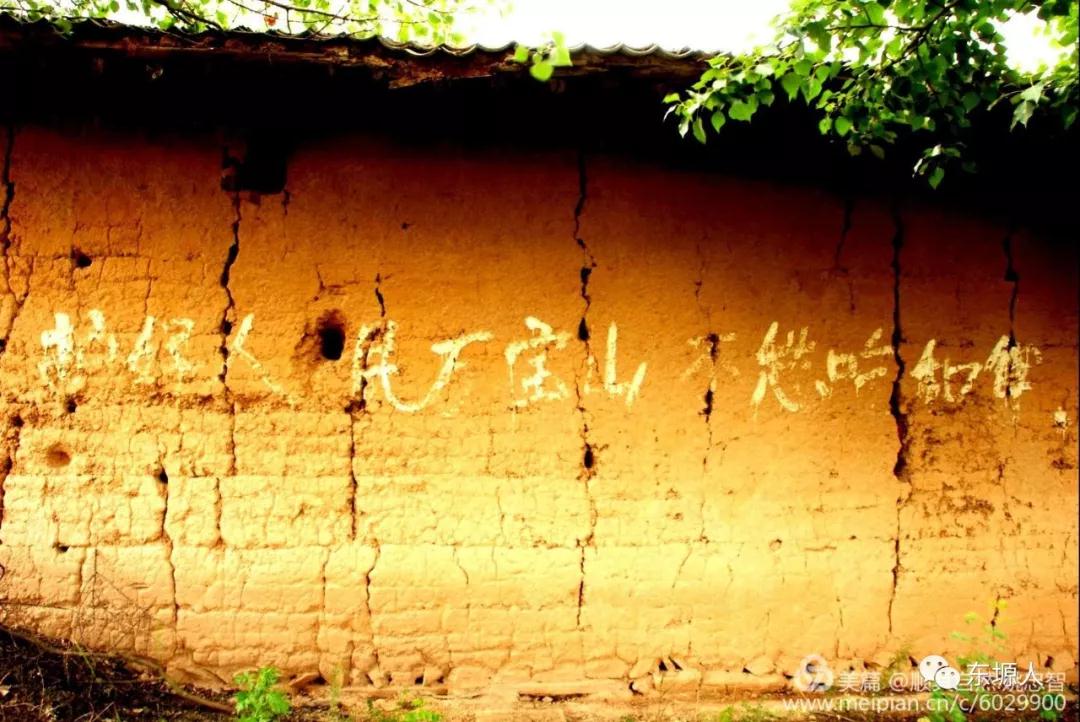

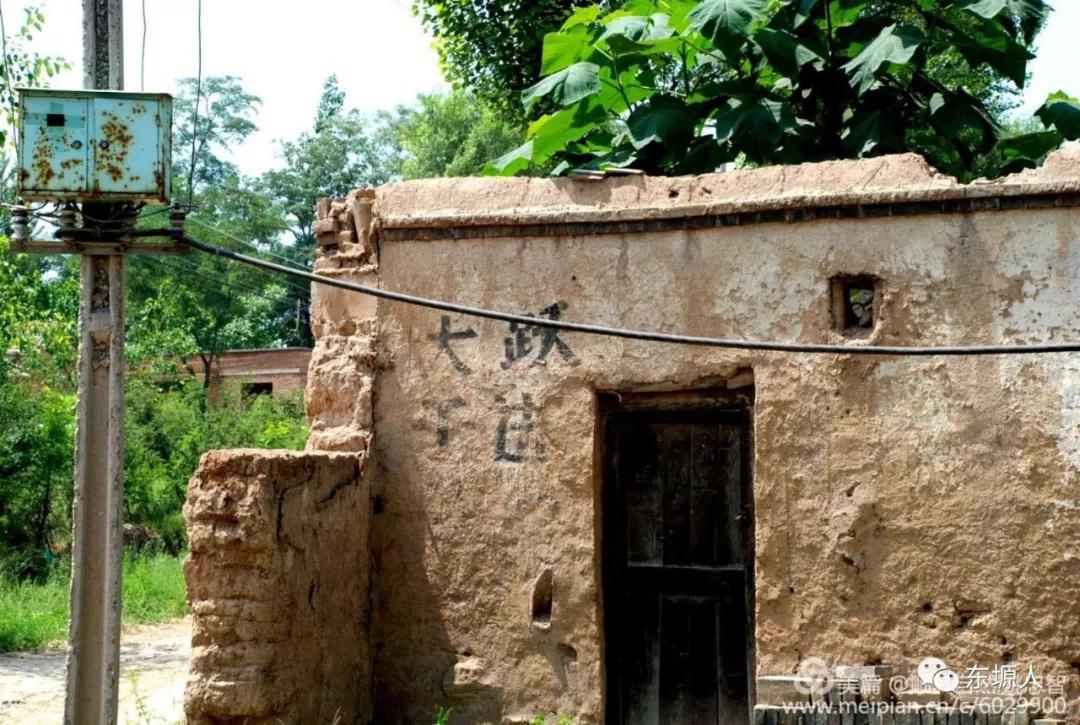

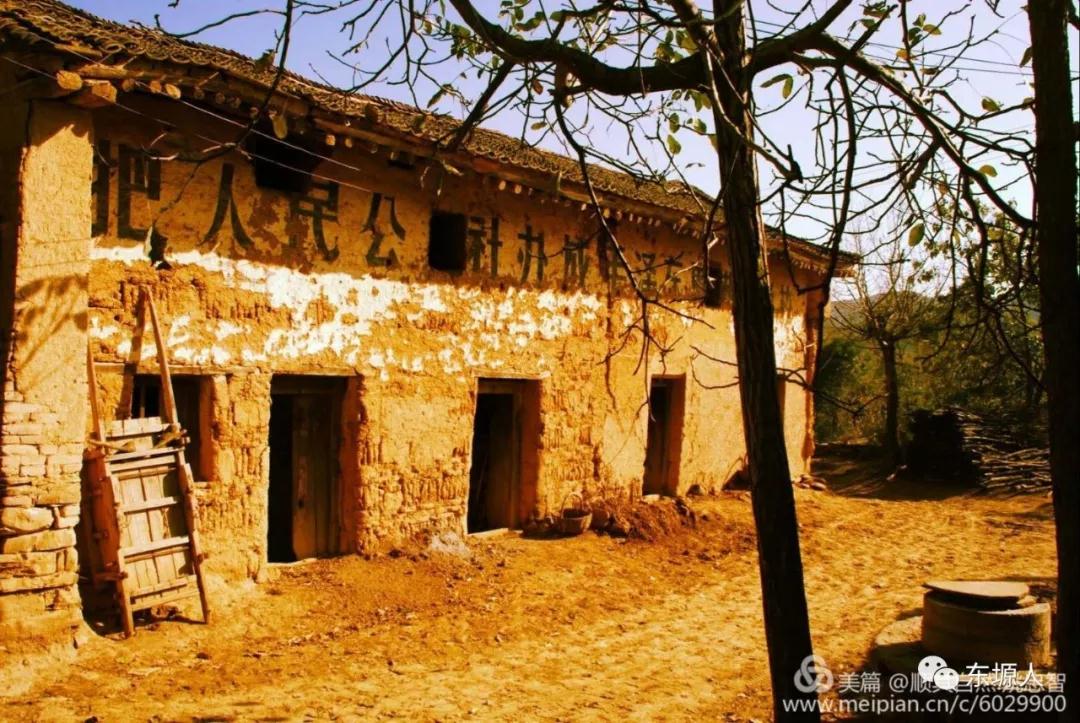

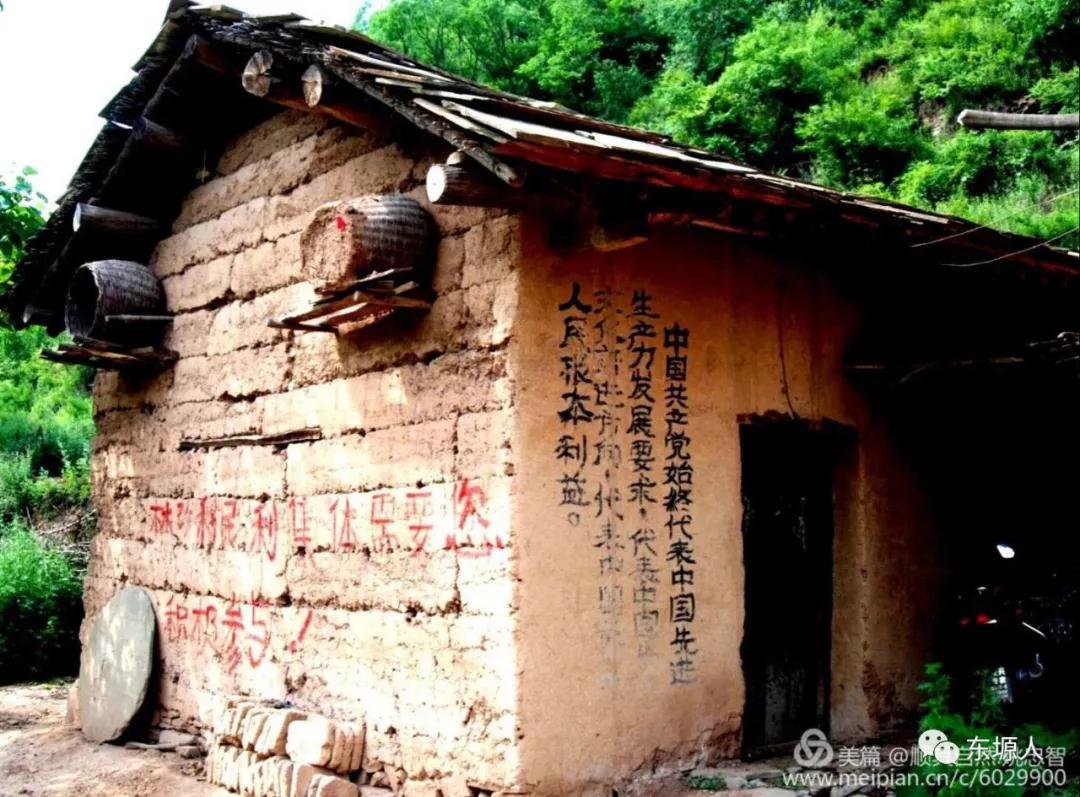

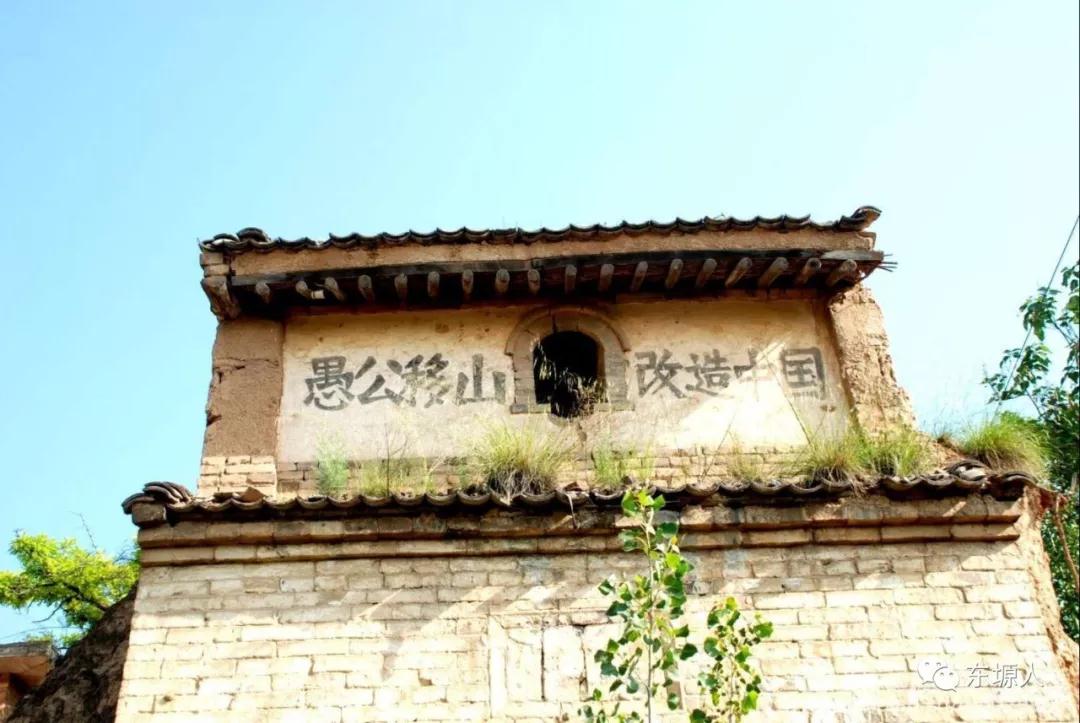

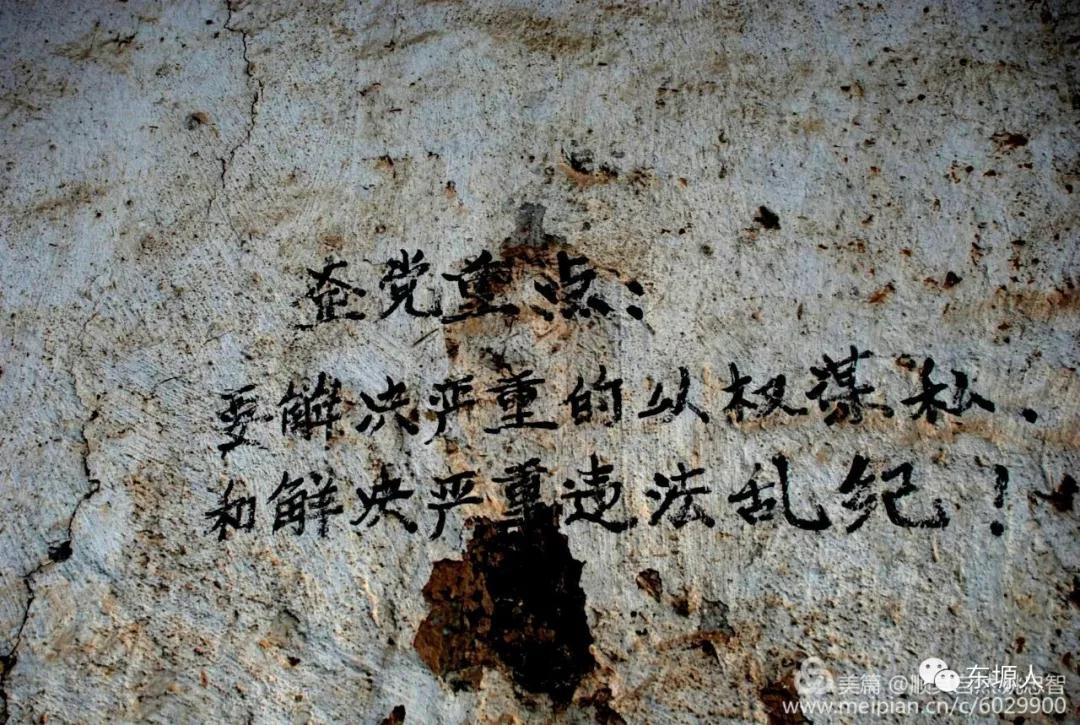

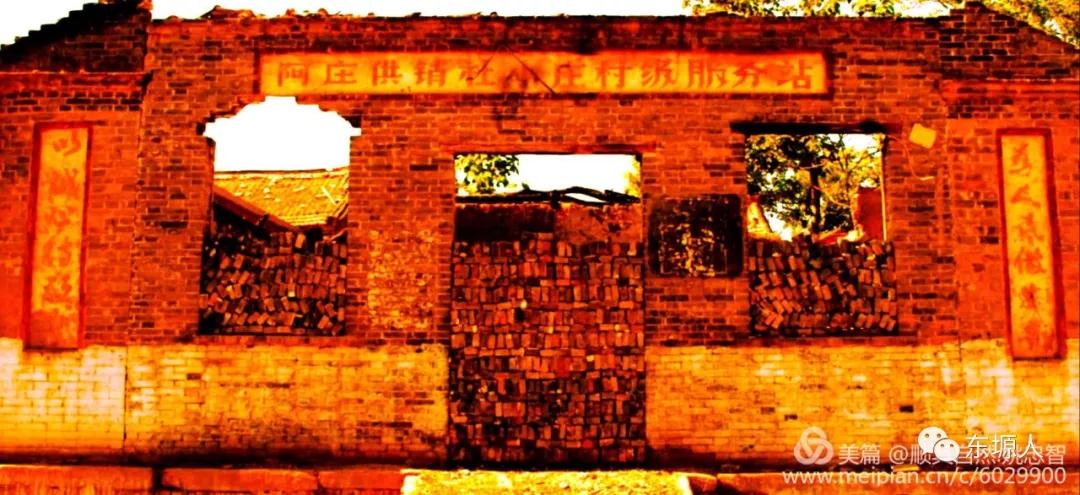

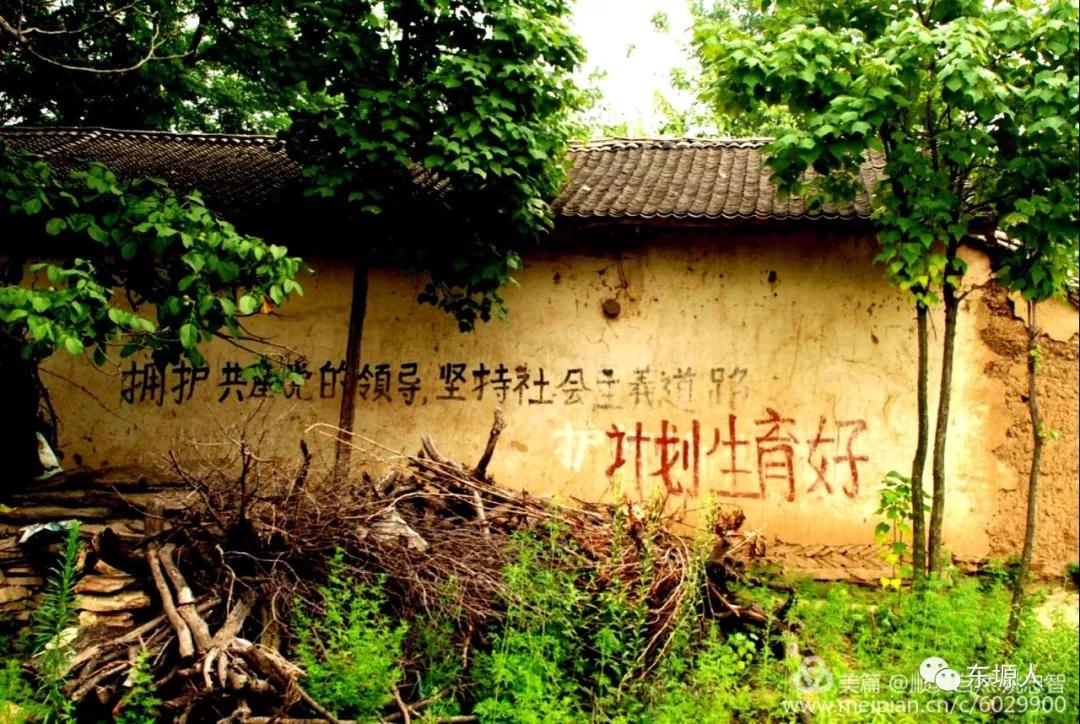

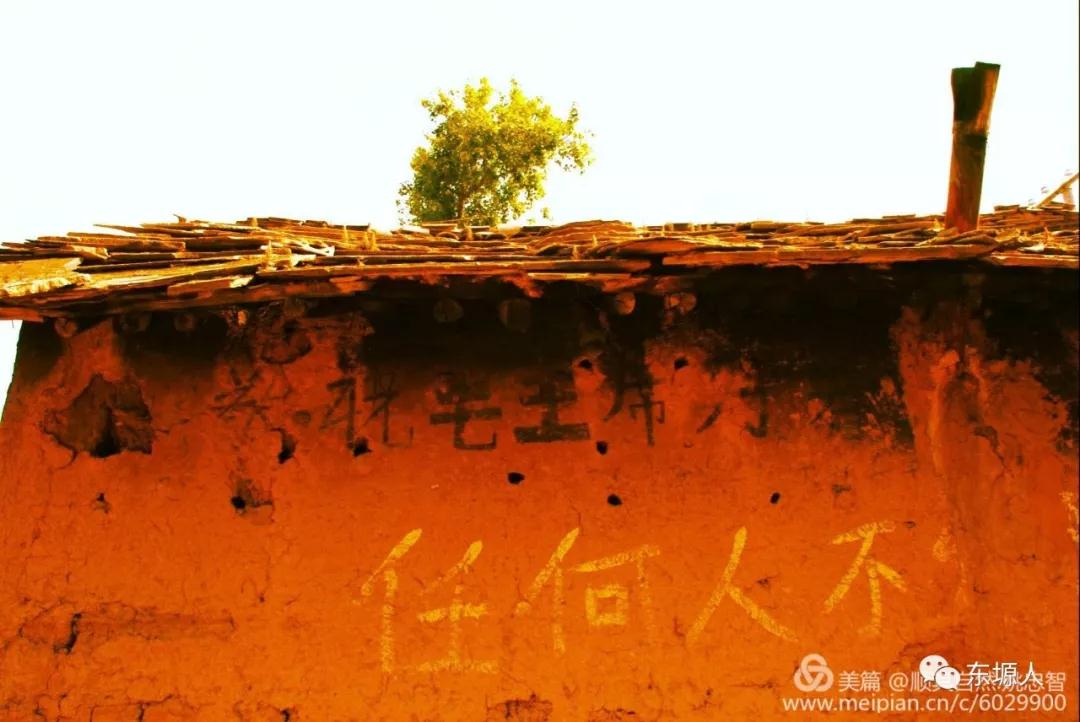

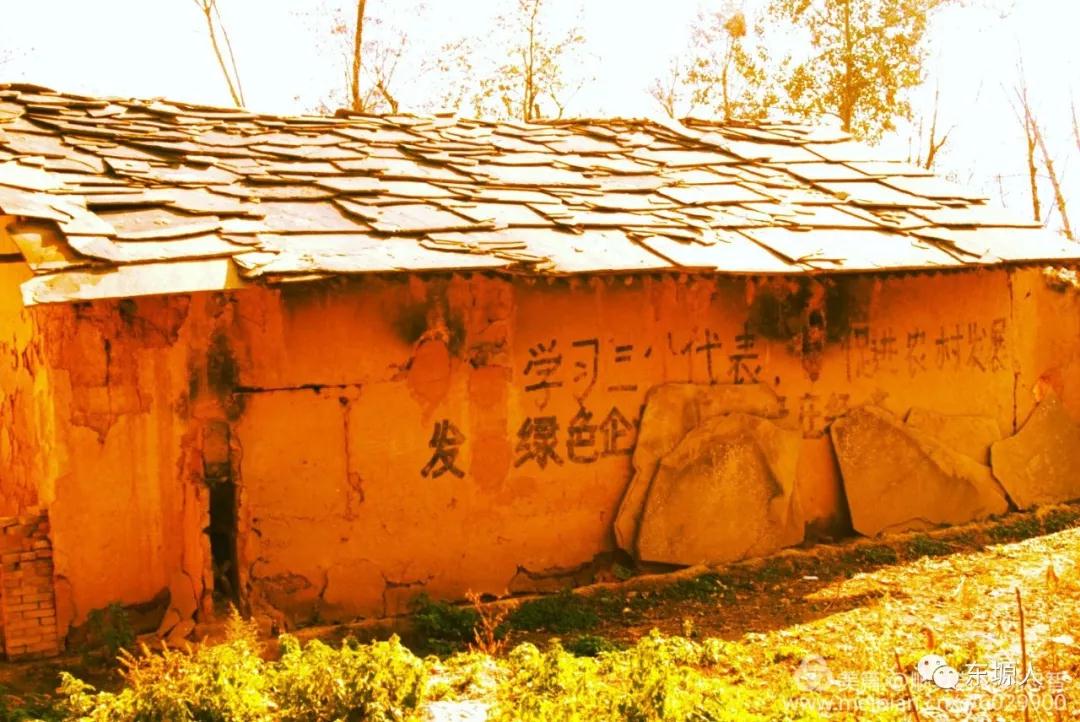

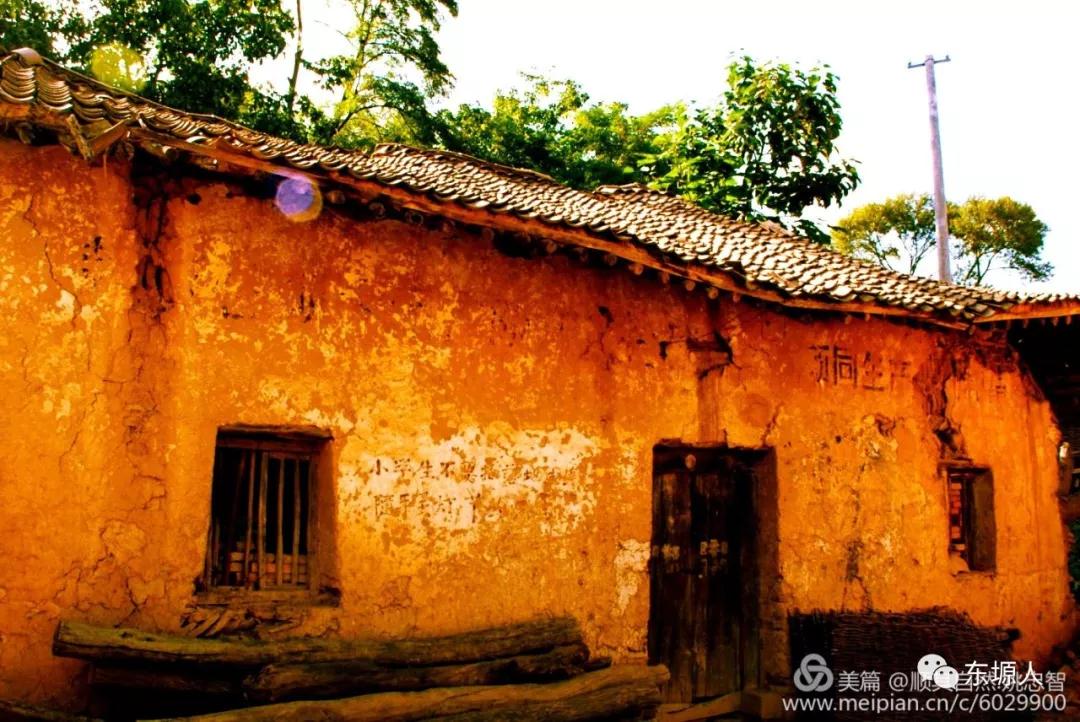

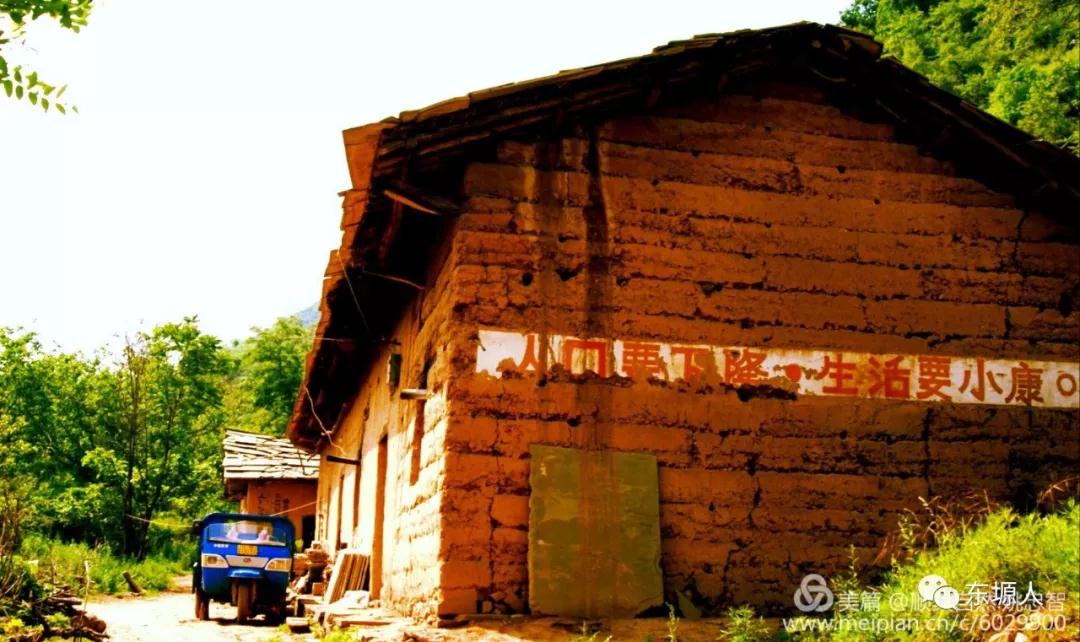

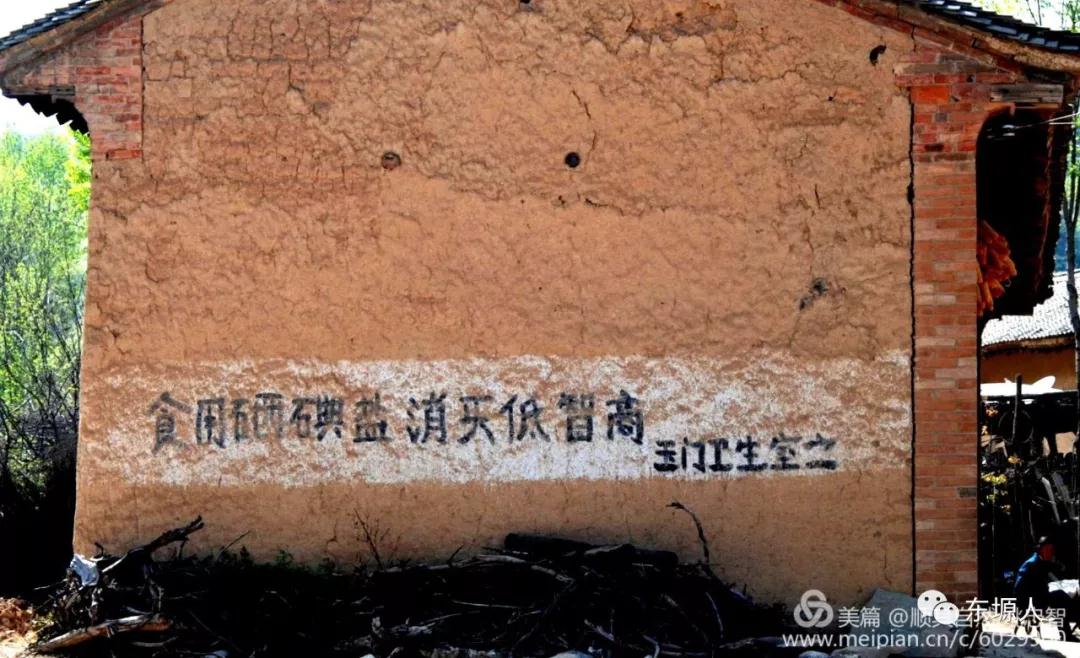

行走在鄉村,映入眼簾的各式墻面標語常常引人矚目,成為中國鄉村的一種特有文化現象。

在中國農村的這面墻上,歷史以“墻面標語”這種鄉土中國特有的形式,記錄著國家社會發展進程中每一個具有代表意義的時刻。

以往鋪天蓋地的“以階級斗爭為綱”之類的政治口號逐漸被嶄新標語覆蓋,以發展經濟、發展教育、計劃生育、維護社會治安穩定等為主題的宣傳標語紛紛上墻。

墻面計生標語的變化,反映了我國人口形勢的變化和政策變遷。

農村墻頭標語的變化,濃縮了時代變遷,見證了社會發展。

編輯:侯耀寧

|

位客人

位客人