原標題:四大戰略助力陜西融入“一帶一路”

習近平總書記在陜西考察時指出,陜西要找準定位,主動融入“一帶一路”大格局。陜西省政府已經提出把陜西打造成絲綢之路經濟帶的新起點。但是,這一謀劃目前遇到了挑戰,“渝新歐”、“蓉新歐”、“漢新歐”、“鄭新歐”等都越過西安經過新疆開到歐洲了,而陜西的“長安號”才開到中亞。 絲綢之路經濟帶新起點不是自封的,在市場經濟條件下要憑實力說話。現代絲綢之路是開放的,誰都可以利用它到中亞、歐洲去。陜西要打造絲綢之路經濟帶新起點,發揮在絲綢之路經濟帶上的傳統地位和作用,只有壯大自身的經濟實力,聚集形成強大的輻射源,彌補綜合實力大大下降的不足才行。因此,陜西的思想要再解放一些,膽子和魄力要再大一些,大手筆采取四大戰略舉措,主動融入“一帶一路”大格局中。

盡快組建大西安

貫穿我國東、中、西有兩條經濟帶,一條是長江經濟帶,一條是亞歐大陸橋。長江經濟帶的模式是龍頭帶動,以“長三角”為依托的上海是龍頭;亞歐大陸橋經濟帶沒有龍頭,但是有心臟。西安處在我國大地原點附近,是亞歐大陸橋上最重要的中心城市,關中是沿橋最發達的地段,以關中為依托的西安可以成為亞歐大陸橋經濟帶的心臟。但是,鄭州的人口和經濟總量超過了西安,對西安在亞歐大陸橋經濟帶上的心臟地位和絲綢之路經濟帶新起點的戰略定位形成挑戰。因此,陜西需要學習重慶、成都和武漢的城市發展經驗,通過優化組合,盡快把西安做大做強,增強對世界500強和國際機構的吸引力及對區域經濟的輻射帶動力。

國務院批準的《關中—天水經濟區發展規劃》要求加快西咸一體化,建設大西安,把西安建成國際化大都市,主城區人口要超過1000萬人,都市區面積要達到800平方公里,從而提高西安在亞歐大陸橋和絲綢之路經濟帶上的首位度,增強西安對亞歐大陸橋和絲綢之路經濟帶的輻射帶動力,真正成為絲綢之路經濟帶新起點的核心。為了建設大西安,陜西省設立了西咸新區,其初衷是為了促進西咸一體化,而不是形成三足鼎立格局。我們要抓住建設絲綢之路經濟帶和國家級西咸新區獲批機遇,不要止步而要繼續前進,盡快組建大西安,徹底消除體制矛盾,為建設絲綢之路經濟帶新起點作出貢獻。

發展大關中城市群

僅靠大西安不足以彌補失去漢唐首都地位后綜合實力大大下降的缺憾,還需要發展大關中城市群。國家新型城鎮化規劃把重慶、成都為中心的成渝城市群,武漢為中心的長江中游城市群,鄭州為中心的中原城市群列為重點發展的城市群,而以西安為中心的關中城市群未被列入其中。這3個城市群比關中城市群大得多,對陜西建設絲綢之路經濟帶新起點形成強大壓力。2004年4月,國家發改委和國務院西部辦曾邀請河南三門峽、山西運城、甘肅天水等城市參加在西安召開的大關中經濟帶座談會,準備推動大關中城市群建設。但后因三門峽、運城屬于中部,因而將大關中經濟帶改成了關中—天水經濟區。實施“一帶一路”戰略,打造絲綢之路經濟帶新起點,打破了中西部的界限。陜西現在可以重提此事,爭取把隴東的天水、平涼、慶陽,黃河金三角的三門峽、運城、臨汾,連同省內的延安、商洛、安康、漢中都納入到關中城市群,建設以大西安為中心的大關中城市群,共同打造絲綢之路經濟帶新起點。

隴東的天水、平涼、慶陽歷史上屬于陜西,現在與關中有著密切的聯系,是關中—天水經濟區輻射的范圍。黃河金三角離鄭州、太原較遠,離西安很近,且自然環境、產業結構、社會風俗與關中相像。陜西正在推進西(安)渭(南)融合,黃河金三角完全可以融入大關中城市群。這樣,以大西安為中心的大關中城市群將超越鄭州為中心的中原城市群,成為亞歐大陸橋上最大的城市群,從而擔負起絲綢之路經濟帶新起點的重任。

著力打造六大中心

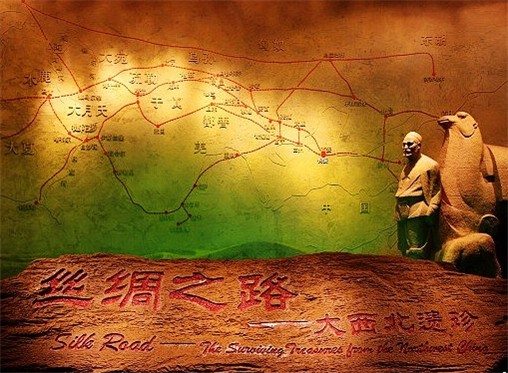

歷史上長安作為絲綢之路的起點,依托古亞歐大陸橋絲綢之路成為亞歐合作交流的國際化大都市。今天依托現代絲綢之路,西安仍然可以成為亞歐合作交流的國際化大都市。為了發揮絲綢之路經濟帶上國家唯一定位的國際化大都市的作用,西安要著力打造六大中心:

絲綢之路經濟帶的先進制造業中心,除西安高新區、經開區、航天基地和西咸新區外,把浐灞生態區、國際港務區、渭北工業區、灞橋紡織工業園整合起來,建成歐亞經濟綜合園區;絲綢之路經濟帶的交通通信中心,把國際港務區建成亞歐大陸橋最大的陸港西安港,把西安航空城試驗區建成內陸最大的國際樞紐空港,把西安北客站建成亞洲最大的高速鐵路車站;絲綢之路經濟帶的經貿合作中心,辦好歐亞經濟論壇及歐亞綜合園區、東西部洽談會暨絲綢之路國際博覽會,建好西安浐灞領事館區,爭取在西安設立絲綢之路自貿園區;絲綢之路經濟帶的能源金融中心,爭取上合組織開發銀行和能源俱樂部落戶西安,建好西安金融商務區和西咸新區能源金融貿易中心,爭取建設西安能源儲備及配送基地;絲綢之路經濟帶的科技教育中心,面向絲綢之路經濟帶招留學生,辦孔子學院,培養絲綢之路經濟帶經貿文化人才;絲綢之路經濟帶的文化旅游中心,辦好絲綢之路經濟帶城市合作發展圓桌會議,建好曲江文化產業示范區,把西安建成東西方文化的交流中心和國際一流的旅游目的地。

面向絲路經濟帶調結構

在大西北,以西安為中心的關中城市群以發展先進制造業為主,甘肅主要發展原材料工業,新疆主要發展採掘工業和農牧業,產業梯度逐步降低。中亞各國的產業結構與大西北相似,主要都是能源原材料和農牧產品,它們與陜西的產業結構形成互補之勢,是構建絲綢之路經濟帶的產業基礎。但是,多年來陜西把著眼點放在了東部沿海,而忽視了大西北和中亞市場,在大西北和新疆口岸很少看見陜西產品,大量看到的是沿海產品。

陜西要成為絲綢之路經濟帶的新起點,就必須面向大西北和中亞市場調整產業結構和產品結構。調結構不應盲目追求高端,而應讓市場在資源配置中起決定性作用。作為絲綢之路經濟帶新起點和全國重要的先進制造業基地,陜西應當為大西北和中亞等提供大量的先進制造業產品。但陸路貿易需要修路、過境、通關,要做到“政策溝通、道路聯通,貿易暢通、貨幣流通、人心相通”,需要一個較長的過程。沿路國家必須達成共識,在簽署和實施了國際道路運輸和投資貿易便利化協議之后,陜西產品才可能大規模走出去。而絲綢之路經濟帶國內段不存在這些問題,西北地區本來就是歷史形成的一個經濟區,是陜西的傳統市場。陜西要加強與大西北各省區的合作,共建絲綢之路經濟帶國內段,既引領大西北的發展,又培育“走出去”的產業和產品。只有占領了大西北市場,陜西的產業和產品才符合絲綢之路經濟帶國際段的需求,才可能走向中亞等市場。

(原文有刪節,作者為陜西省社科院學術委員會副主任)