【大師風(fēng)范】十杰人民攝影家作品賞析(收藏版)

原標(biāo)題:【大師風(fēng)范】十杰人民攝影家作品賞析(收藏版)

轉(zhuǎn)自:2017-09-07津門網(wǎng)小編

朱憲民

朱憲民是中國當(dāng)代攝影史中具特殊地位的攝影家。他的特殊之處在于,在1940年代出生的攝影家中,少有像他這樣早在1970年代初期就在有意無意之間關(guān)注百姓日常生活,并且以樸素、自然、忠實(shí)于生活的態(tài)度,紀(jì)錄平民百姓生活的; 他是他的同輩人中能夠明確而到位地用攝影表達(dá)生命根系與情節(jié)的人。 他的特殊之處還在于,不管他的生活處境社會(huì)地位有著怎樣的變化,他仍然在攝影中保有著一種平民姿態(tài)并具有鮮明的個(gè)人視點(diǎn)。

朱憲民,在他的同代攝影人中是個(gè)真正的例外。而這種例外,凡有那個(gè)時(shí)代生活經(jīng)驗(yàn)的人都深知,不易。翻閱中國當(dāng)代攝影史,我沒有發(fā)現(xiàn)在他的同代人中有誰如他那樣在1970年代就以一種具有平民性以及人情甚至是人性關(guān)注的紀(jì)實(shí)態(tài)度拍攝過黃河人。也沒有發(fā)現(xiàn)還有誰如他那樣堅(jiān)決而直白地表達(dá)著民以食為天,這個(gè)最樸素且最基本的事實(shí)。正是這種異于主流的目光,使朱憲民為中國民生圖像史留下了可貴而難得的一筆。

攝影家朱憲民作品欣賞

《邊疆女民兵》 1969年攝于內(nèi)蒙古

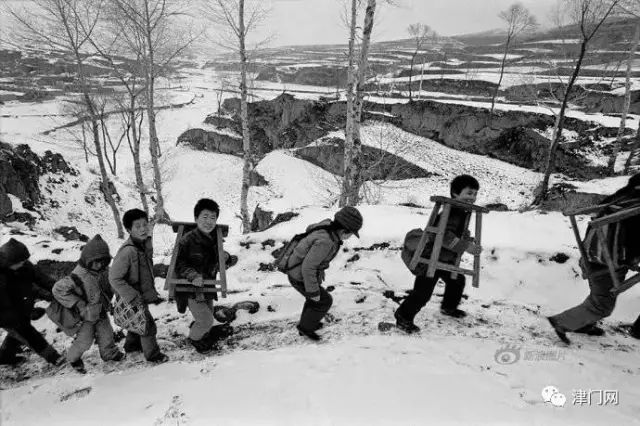

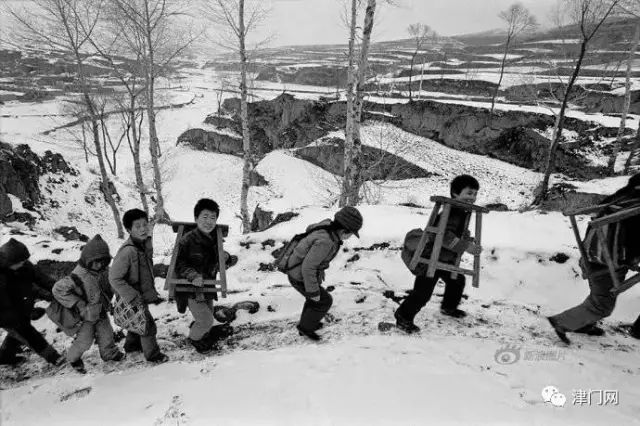

《農(nóng)村小學(xué)的勞動(dòng)課人》 1968年攝于吉林

《民以食為天》 1980年攝于河南

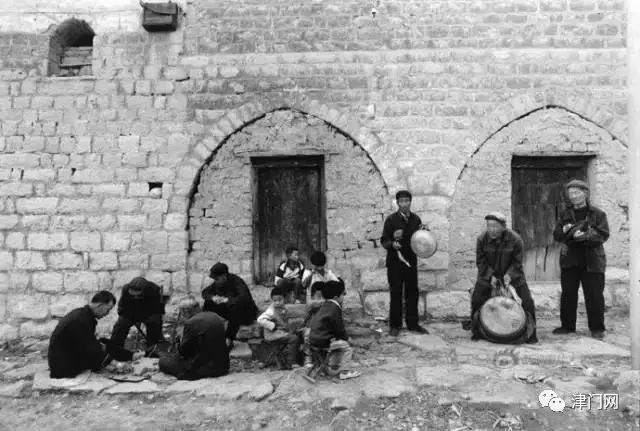

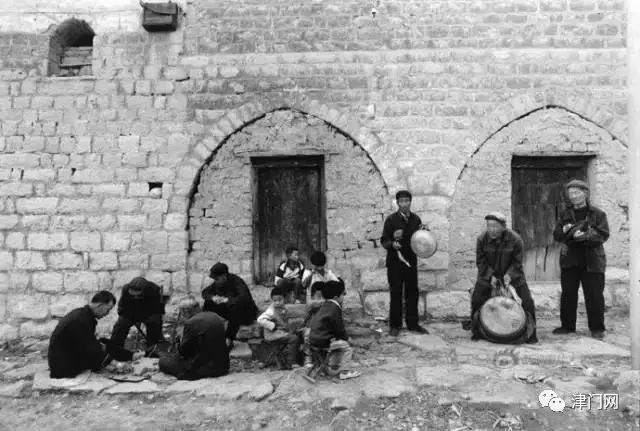

《耍候人》 1980年攝于河南

《黃河中原擺渡的農(nóng)民》 1980年攝

《正月十五鬧元宵》 1984年攝于北京房山

《白塔寺》 1990年攝于北京

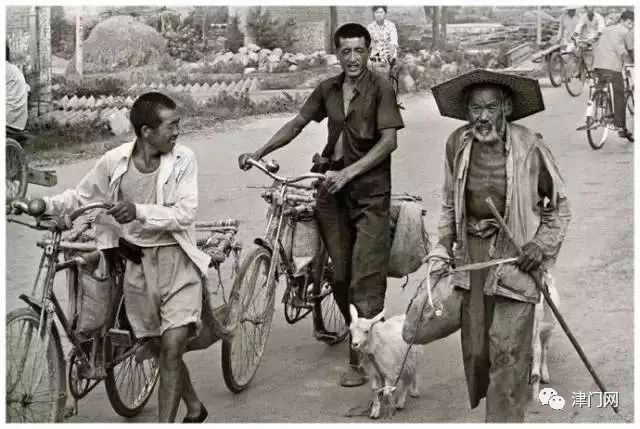

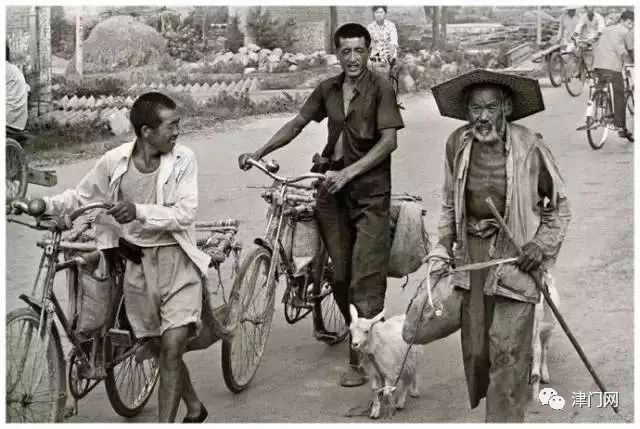

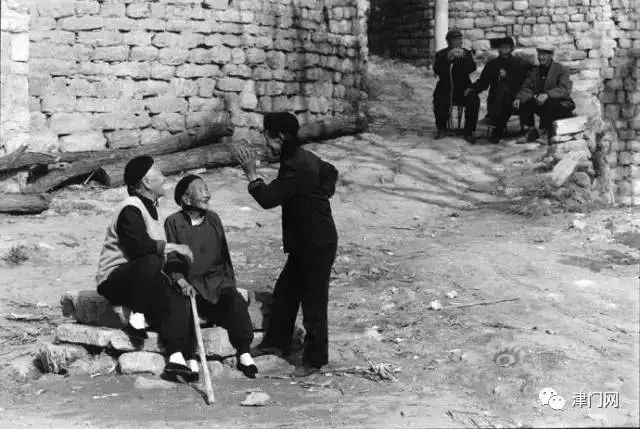

《趕集路上》 1993年攝于山東

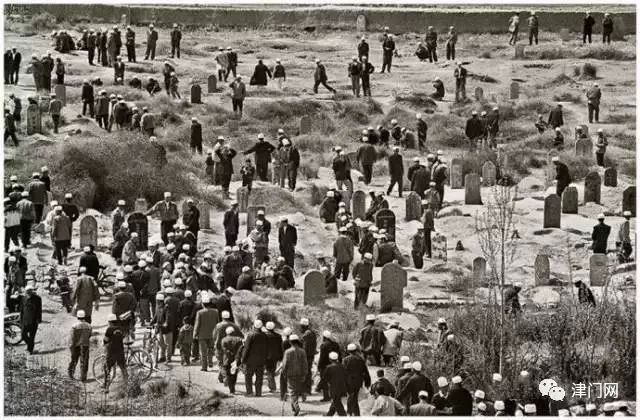

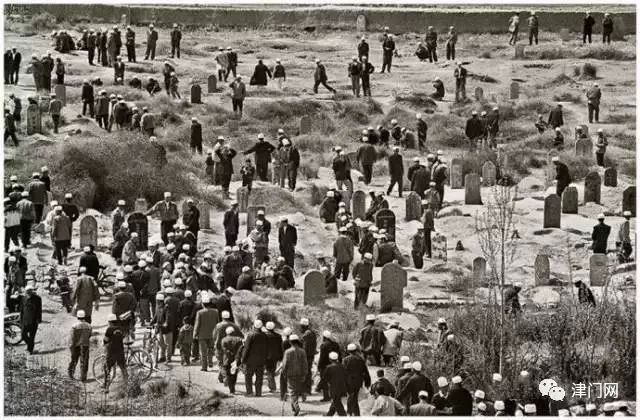

《會(huì)禮后的墳祭祖》 1996年攝于寧夏

《外來女工的宿舍》 1985年攝于廣東深圳

王文玉

王文玉談到自己作品創(chuàng)作的感受時(shí)是這樣說的:

我非常幸運(yùn)選擇了攝影這個(gè)職業(yè),我不知道怎么形容它,但是我熱愛它。現(xiàn)在它已成為我的生活方式。它給了我很多快樂,給了我自信,還有很多朋友。我們工作在不同的崗位,有著不同的經(jīng)歷,透過鏡頭,以我們各自的方式觀看世界,感受世界。

我非常幸運(yùn)地與共和國一起長大。至今,一曲“讓我們蕩起雙槳……”仍會(huì)讓我熱淚盈眶,“咱們工人有力量……”讓我熱血沸騰,我留戀那無憂無慮的童年。趕上了三年自然災(zāi)害和上山下鄉(xiāng),至今,我慶幸這段后人看來不幸的經(jīng)歷,它驗(yàn)證了青春和生命的頑強(qiáng)。它讓我們這一代人深切感受理解了那么多課堂上永遠(yuǎn)不可能學(xué)到的東西,使我們能夠承受后人覺得不可能承受的壓力。

我喜歡攝影,因?yàn)槲蚁嘈盼淖趾驼Z言的描述代替不了那些來自生活本身的影像,尤其是來自我們銘心刻骨的經(jīng)歷,包含理解和感受的那部分。我喜歡攝影,因?yàn)槲腋矚g讓人們透過作品看到生活本身。我的工業(yè)情結(jié)不能不說是和我的經(jīng)歷有關(guān)。遼寧曾是共和國的工業(yè)支柱,我目睹了它的輝煌,我熟悉那些工礦,熟悉哪里的工人,我理解企業(yè)轉(zhuǎn)軌,倒閉的無奈。再看那些靜寂空曠的廠房,下崗分流的兄弟,一組“共和國不會(huì)忘記”是我當(dāng)時(shí)唯一能夠獻(xiàn)上的東西。現(xiàn)在的遼寧重振雄風(fēng),國企改革的成果正在顯現(xiàn),我知道我還要拍下去,不是記錄,是關(guān)注,我關(guān)注生命的過程。

我有眾多同行、眾多朋友,他們從各種角度,以各種方式在尋找、積累、探索、表達(dá),他們的熱情不斷地感染著我,他們觀看世界的方式也在不斷啟發(fā)著我。朋友,對于我來說就像土壤、空氣、水一樣,他們支撐著我的思想、藝術(shù)、情感的空間,雖然我們彼此那么不同,攝影把我們聚集在一起,在這里絢爛多彩的是鮮活的世界,是生動(dòng)的思想,是奔走的行動(dòng)……

攝影家王文玉作品欣賞

《煉鋼工人的午餐》 1990年攝于本鋼

1986年攝于阜新

2002年攝于阜新海州露天礦

《矸子山上的女人》 2002年攝于撫順

《工人兄弟》 2003年攝于鞍山

《沈重拆遷》 2009年攝

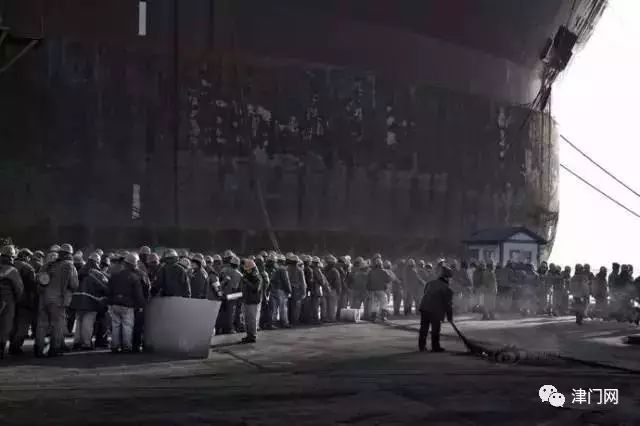

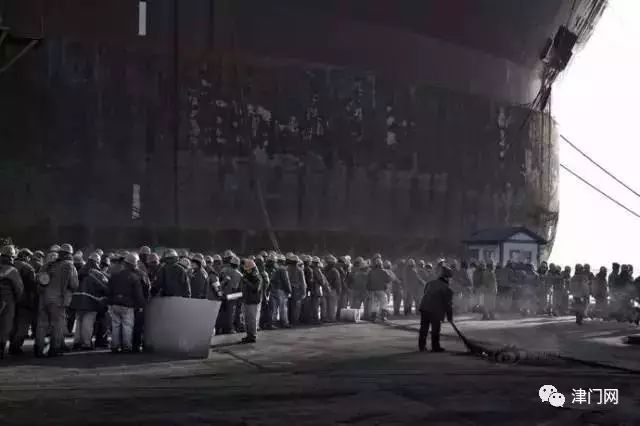

《船廠農(nóng)民工》 2011年攝

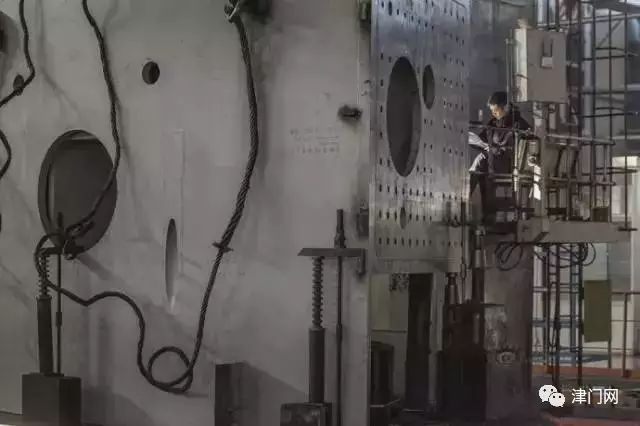

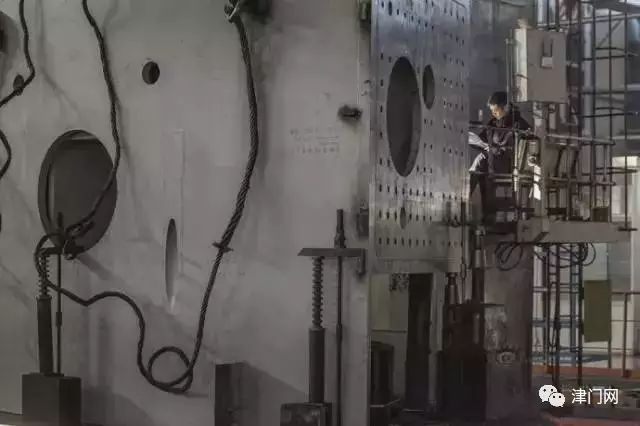

2013年攝于遼寧北方重工集團(tuán)

2014年攝于沈鼓集團(tuán)

《中外合資一汽大眾奧迪裝配線》 2016年攝

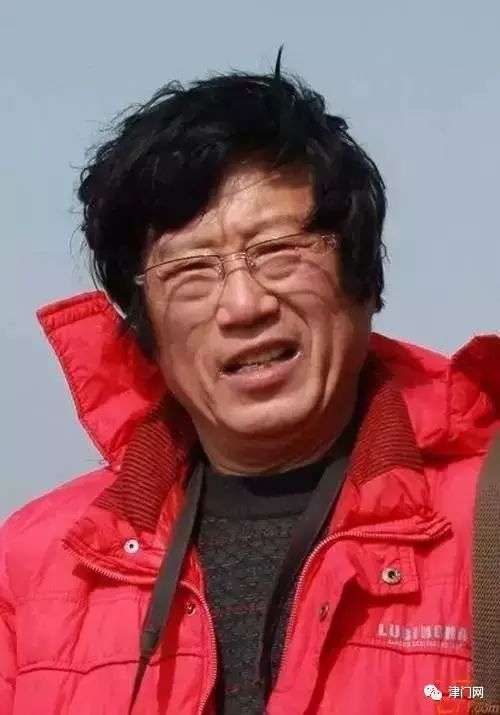

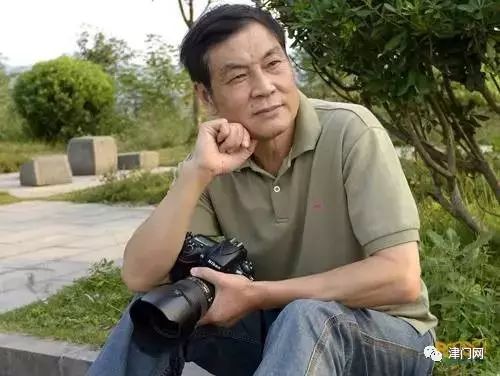

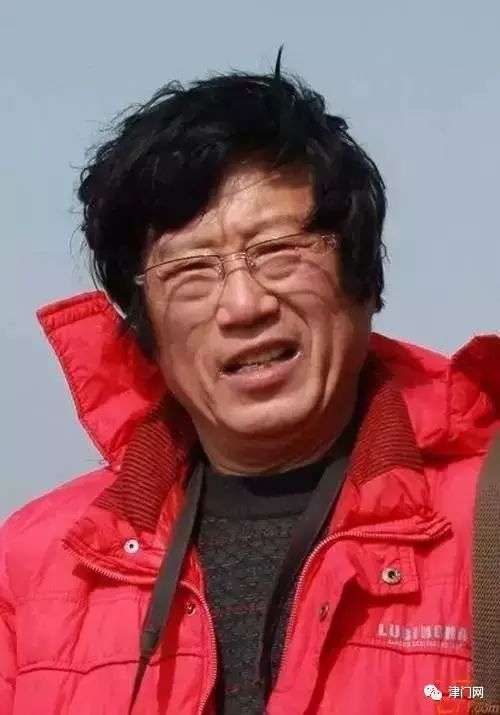

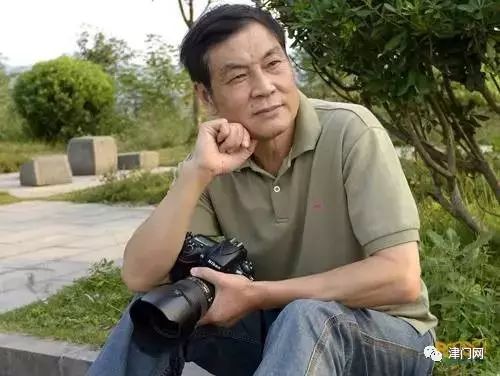

侯賀良

十杰人民攝影家侯賀良,世界華人攝影聯(lián)盟副主席、中國畫報(bào)協(xié)會(huì)副會(huì)長、中國攝影家協(xié)會(huì)理事、中國攝影家協(xié)會(huì)藝術(shù)委員會(huì)委員、山東省攝影家協(xié)會(huì)主席。

侯賀良的話:

我生來笨口拙舌,自小就在竭力尋找一種新的語言來彌補(bǔ)我的這一不足。我學(xué)過繪畫、練過書法,幾十本魯版圖書的封面設(shè)計(jì),是我心血的結(jié)晶……然而,最終我還是選擇了攝影。

1970年,當(dāng)我在山東省濟(jì)南市一家機(jī)床廠由工人轉(zhuǎn)為宣傳干部的時(shí)候,一臺(tái)破舊不堪的“祿來”相機(jī)拍下了我攝影生涯的第一個(gè)鏡頭。從此,攝影即成為我表達(dá)思想感情并藉以生存的語言。我發(fā)現(xiàn)自己對攝影語言的掌握較之其他藝術(shù)語言有著更為敏銳的感覺。我把自己的“語言”大體分為三類。

第一,堅(jiān)守本土的工作語言。我首先是一位視覺媒體人和對外傳播工作者,攝影就是我的工作語言。敬業(yè)是攝影人的本分。對于指令性任務(wù),我必須無條件地、按照稿件編發(fā)或?qū)ν馕幕涣鞯男枰ァ罢f話”。

第二,調(diào)劑心境的“閑聊”。人們在緊張的勞作之后,需要輕松一下,“閑聊“就是較好的方法之一。在攝影創(chuàng)作中,我順手玩弄一點(diǎn)技巧,隨意拍攝一點(diǎn)小品,單純追求一點(diǎn)光影、色彩效果,當(dāng)成自己攝影體系中的“閑聊”。

第三,傾注情感的“肺腑之言”。這是親人與真誠朋友之間的“心里話”,也是我“語言”中的主干。它不受工作任務(wù)的限制,也沒有聊天時(shí)的輕閑;它是我思想感情的融匯,是我理想意志的濃縮。

我認(rèn)為攝影藝術(shù)就是觀察的藝術(shù)、發(fā)現(xiàn)的藝術(shù)。我的作品,很少有拍攝前的完美構(gòu)思,我不依賴過度的后期制作,也不欣賞PS的神奇魅力。我覺得攝影創(chuàng)作中的構(gòu)思,應(yīng)該是一種發(fā)現(xiàn)、一種創(chuàng)造。

攝影語言的表達(dá)成功與否,靠的是攝影家自身的觀察能力和審美能力。“觸景生情”和“信手拈來”是我的作品誕生的兩個(gè)主要過程。我覺得語言的樸實(shí),并不等于粗俗和蠻不講理。

攝影也不能一味的追求灑脫,藝術(shù)形式的運(yùn)用是否得體可以看出一個(gè)人造詣的高低。我不奢求我的作品能生發(fā)出鐵馬金戈的力量,但既能堅(jiān)守本土,又能放眼世界卻是我不懈的追求。

攝影家侯賀良作品欣賞

《大鍋飯時(shí)代》 1971年攝于濟(jì)南

《喜事新辦》 1977年攝于濟(jì)南

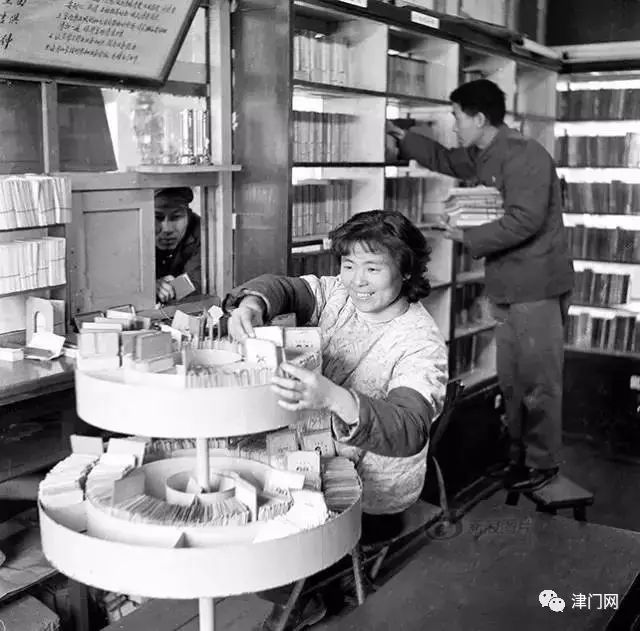

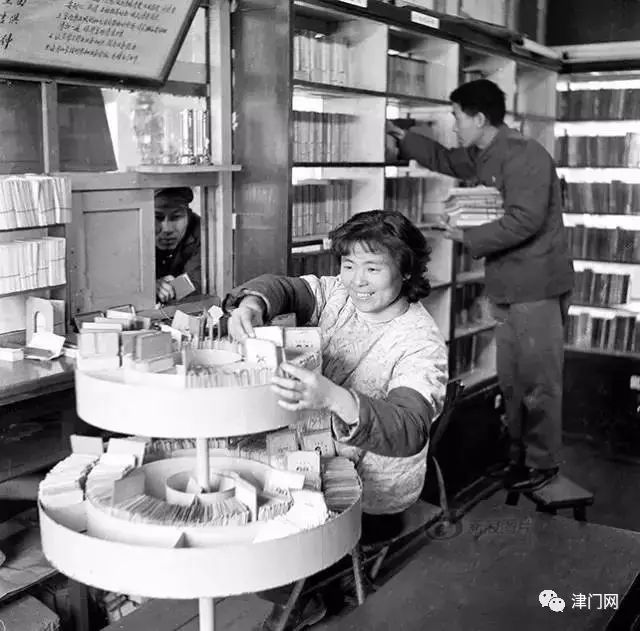

《工廠圖書館》 1980年攝于濟(jì)南

《農(nóng)村供銷社》 1981年攝于乳山

《光棍村的婚禮》 1982年攝于日照

《青年義務(wù)勞動(dòng)日》 1983年攝于北京

《昨天的夢》 1985年攝于北京

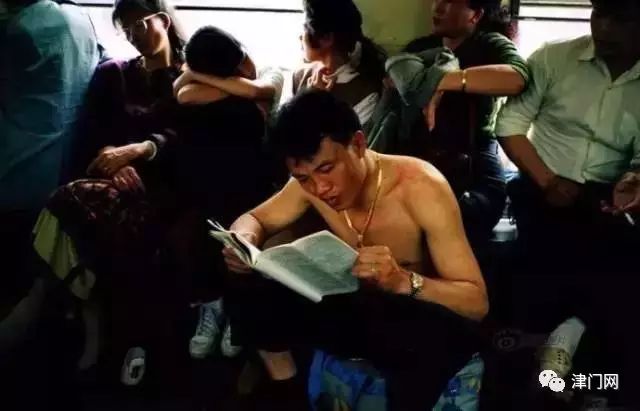

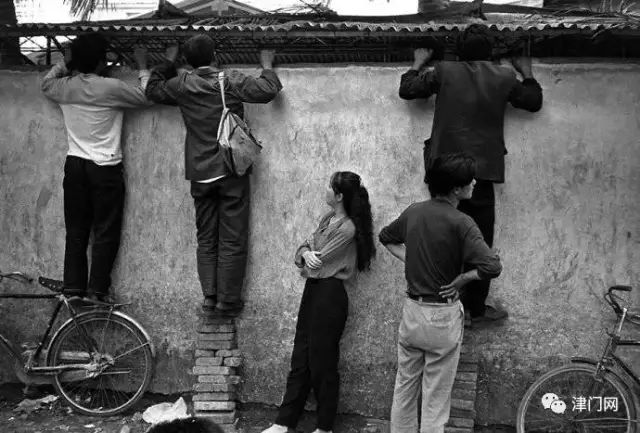

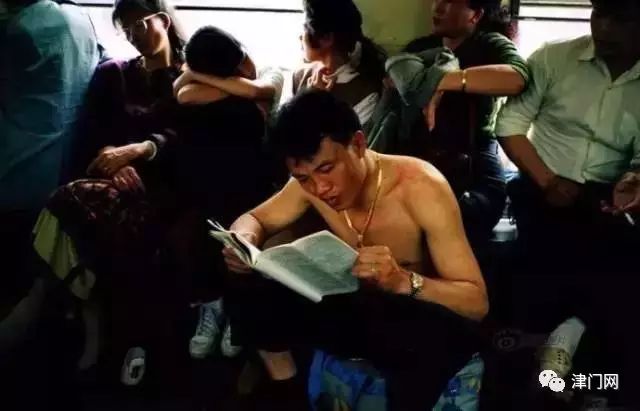

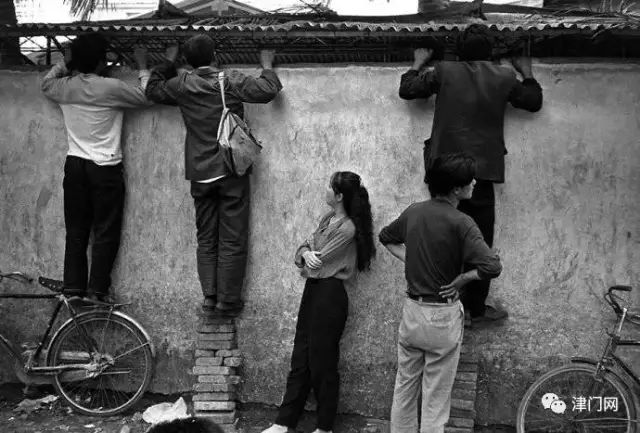

《惜時(shí)如金》 1990年攝于赴深圳的列車上

《受騙少女與救星》 1990年攝于濟(jì)南

《時(shí)尚生活》 2003年攝于新加坡

焦 波

十杰人民攝影家焦波,山東淄博人;中國攝影家協(xié)會(huì)會(huì)員;南開大學(xué)、四川大學(xué)、西南大學(xué)等十所大學(xué)客座教授;中國傳媒大學(xué)文化與傳媒研究中心特聘研究員;河北傳媒學(xué)院碩士生導(dǎo)師;攝影師、紀(jì)錄片導(dǎo)演。

焦波的話:

從事影像記錄和創(chuàng)作工作40多年,我的創(chuàng)作基地始終在故鄉(xiāng)這片土地上。我在鄉(xiāng)土上游走,我在鄉(xiāng)土上創(chuàng)作,我在鄉(xiāng)土上思考。時(shí)光,吸引了我的思考,時(shí)光,磨礪了我的思考,時(shí)光,堅(jiān)定了我的思考。

思考一:鄉(xiāng)村影像的鄉(xiāng)土情懷。故鄉(xiāng)是根,爹娘是根。我怕失去爹娘,怕失去我的根脈,所以1974年跟女朋友學(xué)習(xí)攝影之初,就用他爸爸那臺(tái)在戰(zhàn)場上繳獲日本鬼子的蔡司伊康照相機(jī),開始了對爹娘的拍攝,一拍就是30年。在記錄爹娘生活的漫長歲月里,我手中的相機(jī)也同時(shí)記錄故鄉(xiāng)的人和故鄉(xiāng)的事。記錄鄉(xiāng)親是一種鄉(xiāng)戀情懷,它給鮮活的故鄉(xiāng)增添了更加鮮活的親和力。記錄鄉(xiāng)村是一種鄉(xiāng)愁情懷,它為鮮活的故鄉(xiāng)增添了更加鮮活的沖擊力。

思考二:鄉(xiāng)村影像的鄉(xiāng)土精神。我理解的鄉(xiāng)土精神就是根脈文化精神,就是從農(nóng)耕源頭散發(fā)出來的文明氣息。質(zhì)樸,和諧,本分,規(guī)矩是它的體現(xiàn)。它需要人去跟蹤,去維護(hù),去拯救。但這么一個(gè)鄉(xiāng)土文明的衛(wèi)道士,卻在日常生活中不斷遇到尷尬和無奈。但他卻不離不棄,數(shù)十年里孤獨(dú)地一路前行。每個(gè)村莊里都有杜深忠,需要我們用有溫度的鏡頭發(fā)現(xiàn)、記錄、歌頌這樣的鄉(xiāng)土文人。

思考三:鄉(xiāng)村影像的鄉(xiāng)土質(zhì)感。我所理解的鄉(xiāng)土質(zhì)感,是鄉(xiāng)土生活里本真的形象體現(xiàn)。它是我們體驗(yàn),觀察,思考后的真實(shí)記錄和真實(shí)捕捉。用這種態(tài)度記錄的影像是土地里長出來的,帶有深深的泥土胎記,有可觀,可聞,可品的氣質(zhì)。記錄這種質(zhì)感,需要靜下心,沉住氣,耐得住寂寞,以鄉(xiāng)民中普通一員的身份感味生活,記錄生活。這樣,用時(shí)間的重量打磨出來的作品,才有鄉(xiāng)土文明質(zhì)感的分量。

思考四:鄉(xiāng)村影像的鄉(xiāng)土責(zé)任。記錄鄉(xiāng)土精神,留住鄉(xiāng)土文明,是我們影像工作者擔(dān)承的義不容辭的使命,是艱巨的歷史責(zé)任。生活在延續(xù),傳統(tǒng)在消亡,時(shí)代在裂變,這給我們影像記錄者極好的機(jī)遇。既然歷史無法改變,我們的責(zé)任就是記錄。我看中鄉(xiāng)村文明消失的過程,看中傳統(tǒng)文明與現(xiàn)代文化的激烈碰撞,看中那碰撞的激烈火花。從影像學(xué)的角度來說,這些火花是時(shí)代的印記,它與鄉(xiāng)土文明遺傳的胎記同樣媲美。

攝影家焦波作品欣賞

《在打谷場談戀愛的年輕人》 1986年攝

《放學(xué)后在公路上賽跑的小學(xué)生》 1985年攝

《廟會(huì)》 1998年攝

《俺也來點(diǎn)現(xiàn)代化》 1988年攝

《村里的老人》 1987年攝

《農(nóng)閑的日子》 1997年攝

《三個(gè)女人一臺(tái)戲》 1997年攝

《推老人趕集的漢子》 1990年攝

《路上的車與車》 1990年攝

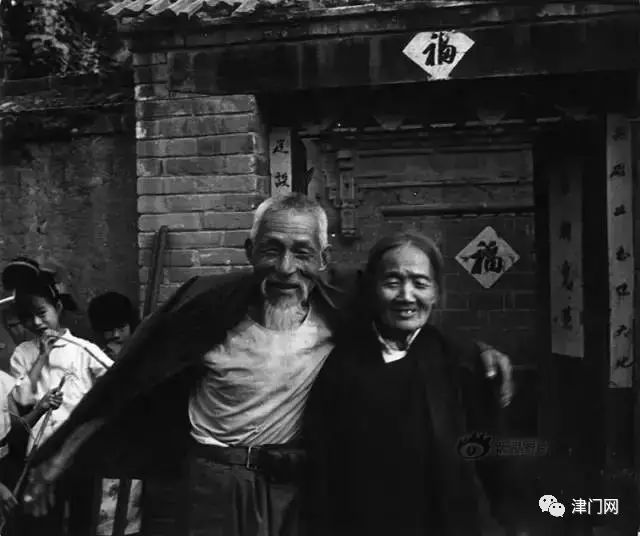

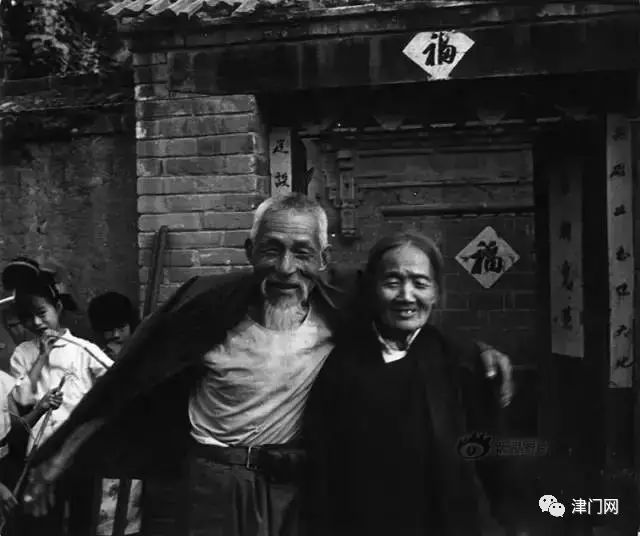

《離家多年的游子回鄉(xiāng)探親》 1988年攝

胡武功

十杰人民攝影家胡武功,西安建筑科技大學(xué)建筑學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師;陜西省文聯(lián)副主席;陜西省攝影家協(xié)會(huì)主席。40多年來致力于中國攝影的改革與進(jìn)步,成為改革開放后中國影像革命的代表性人物。

胡武功的自我介紹:

上世紀(jì)80年代是激情燃燒的年代,一方面要沖破禁忌,一方面要自由探索。選擇什么樣的攝影之路,是既向往又迷惑的難題。幾經(jīng)比較,我選擇了紀(jì)實(shí)攝影。我意識到我們這一代人面對的是一個(gè)民族生活方式、思維方式、人生觀、價(jià)值觀的重大轉(zhuǎn)變,是一個(gè)傳統(tǒng)社會(huì)向當(dāng)代社會(huì)的根本轉(zhuǎn)型。攝影將是可靠記錄這一史無前例變化的最有力的手段。從普通人現(xiàn)實(shí)生活狀態(tài)切入,著眼于人性的揭示,既是我的認(rèn)知方式,也是我的認(rèn)知目的。“美丑無界,真假有限”。我從《藏著的關(guān)中》中選出這組照片,希望從中看到二、三十年前關(guān)中底層人的生命狀態(tài)以及由此展現(xiàn)出的倫理人性。為拍這些照片,我付出過艱辛的努力。無論春夏,還是秋冬,抑或年節(jié),我放棄與家人團(tuán)聚,無暇顧及年邁的父母。盡管他們不懂?dāng)z影,但他們憑一種親情堅(jiān)信我在做正事,給予我充分的理解與支持。而那些長期以攝影權(quán)威自居的所謂“革命理論家”卻給關(guān)注平民生活及其生存狀態(tài)的攝影冠以“土、老、破、舊”的帽子。斗轉(zhuǎn)星移,時(shí)至今日,“土、老、破、舊”的照片終于顯現(xiàn)出其深刻文化淵源的意義。更重要的是,它們再不可重生了。在一個(gè)做秀、做美的流俗時(shí)代,我恪守平凡與拙樸,自然與尋常。在我眼中,關(guān)中人用世代文化承傳的每個(gè)天日填塞著歲月的縱深。面對他們,先記錄下來是最重要的。攝影就是攝影,平鋪直錄才能使之生根在白己的本體上。

回到民間,貼近了普通人生活的繁瑣,也就貼近了真實(shí),貼近了國情。記錄下凡人俗事這一個(gè)個(gè)從未進(jìn)入大雅之堂的瞬間,必將為攝影注入生活的厚重,為歷史增添現(xiàn)實(shí)的鮮活,為讀者提供一些看后的靜思。經(jīng)過時(shí)間與歲月的洗禮,這些照片都經(jīng)受了考驗(yàn),每一個(gè)瞬間都與被歷史遺忘太久的普通關(guān)中人命運(yùn)與遭際相關(guān),與他們的生存狀態(tài)及生存方式相關(guān),與他們的習(xí)性及愿望相關(guān)。總之,與數(shù)千年間關(guān)中人斷續(xù)重生的文化血脈相關(guān)。

攝影家胡武功作品欣賞

《各聽各的》 1997年攝

《俯臥撐》 1996年攝

《女人》 1990年攝

《她們》 2010年攝

《進(jìn)城人》 2001年攝

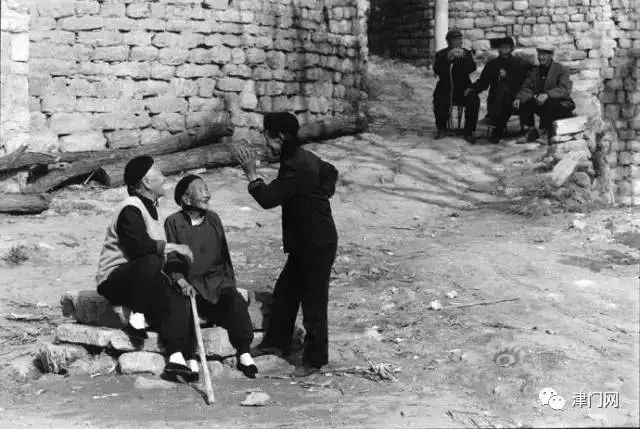

《勸酒》 1994年攝

《三代人》 1987年攝

《試衣》 1987年攝

《孝子》 1992年攝

于德水

十杰人民攝影家于德水,1953年生,山西陽城人,現(xiàn)居鄭州。作品 “大地耕詩” “黃河流年”“生命河流”曾在國內(nèi)外廣泛展出。并被國內(nèi)外美術(shù)館、藝術(shù)博物館廣泛收藏。2015年任河南省攝影家協(xié)會(huì)名譽(yù)主席。

于德水的自我介紹:

1966年,13歲的我中斷學(xué)業(yè),被漂逐在波濤的邊沿,后來,一臺(tái)照相機(jī)成為了我生活的幸運(yùn)。在教育缺失年代邁出的步履,蹣蹣跚跚地在身后劃了一條長長的弧線。相機(jī)于我無疑是一部認(rèn)知世界、認(rèn)知生活、認(rèn)知河流的大書。我第一次佇立在黃河岸邊,那是1985年。久久凝望著滯重 、沉渾、 緩慢扭動(dòng)的河水平靜地流淌……我驚異于她的安詳、靜謐。這就是那條孕育了數(shù)千年歷史文明民族的古老大河。千年流變,亙古黃河。這條大河,用它飛騰、翻滾的濁漿、湍急、涌動(dòng)的暗流,把一個(gè)族群的生命力和它的農(nóng)業(yè)文明在這個(gè)世界上獨(dú)一無二地延綿了數(shù)千年……快門聲令我感到誰也無法透徹這河水的渾濁,從殷紅的圖解到凝重的苦澀,一路走來。理想與精神逐漸復(fù)歸于質(zhì)樸的認(rèn)同,影像也開始脫卸著一層一層的繭縛,還原著河水的本來,還原著土地的本來,還原著生活的本來,還有人。

攝影家于德水作品欣賞

《黃河上即將靠岸的渡船》 1996年攝于河南

《宋陵石像旁的夏收》 2005年攝于河南

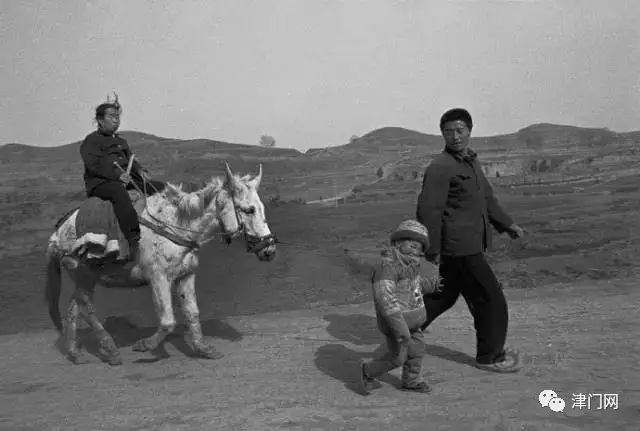

《路上走親戚的一家人》 1994年攝于山西

《在路上騎獨(dú)輪車的孩子》 1997年攝于河南

《看飛機(jī)的人們》 1996年攝于河南

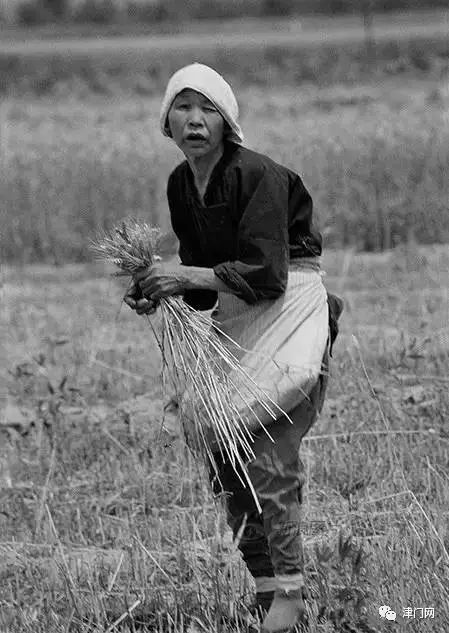

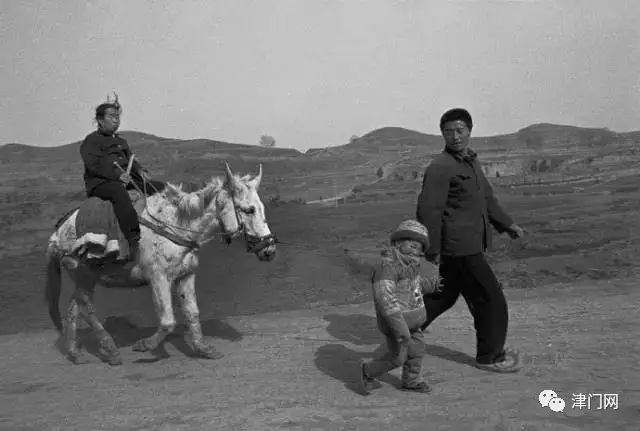

《撿麥穗的農(nóng)婦》 1980年攝于河南

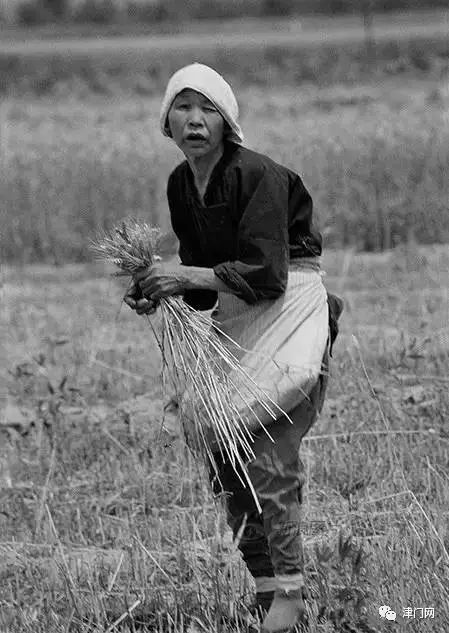

《山路上趕會(huì)的人們》 2012年攝于河南

《商場里拍金婚照的老人》 1994年攝于河南

《田野里的藝人》 2003年攝于河南

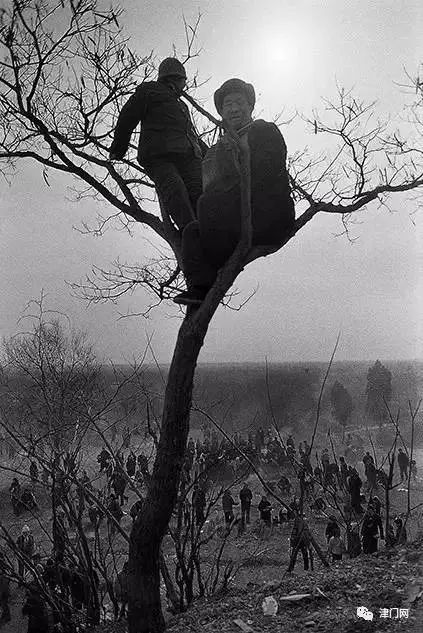

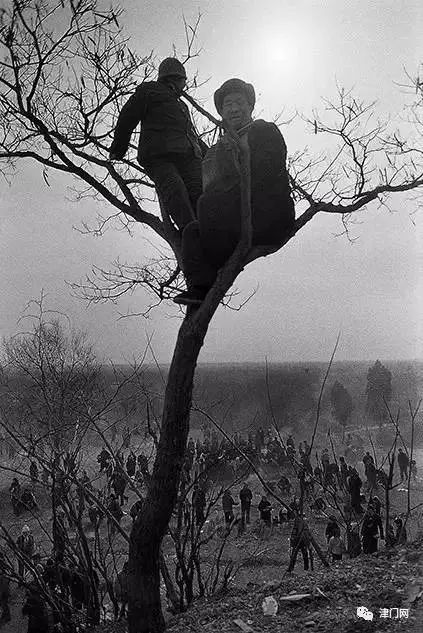

《在樹上看社火的夫婦》 1991年攝于河南

黃一鳴

十杰人民攝影家黃一鳴,中國攝影家協(xié)會(huì)第七屆理事、中國攝影家協(xié)會(huì)紀(jì)實(shí)攝影委員會(huì)委員、海南省攝影家協(xié)會(huì)、省青年攝影家協(xié)會(huì)名譽(yù)主席、海南省紀(jì)實(shí)攝影協(xié)會(huì)主席,現(xiàn)任中國日報(bào)社海南記者站站長、高級記者。

黃一鳴自我介紹:

攝影是一種情感交流的媒介,是人與人溝通的方式。攝影不僅僅是一張照片,而是攝影人對社會(huì)、對生活的理解和看法,是攝影人真心的流露。我始終相信,攝影能起到讓人們關(guān)注社會(huì)、喚起良知的作用。攝影的基本特征就是真實(shí)地記錄歷史,關(guān)注人生。攝影人就是歷史的記錄者,時(shí)代發(fā)展的見證人。我是從黎村走出來的攝影家,我的青少年時(shí)期都是在海南島黎村里度過的,直到我走向社會(huì)。外面的世界很大,因此我思考了很多問題,攝影是我表達(dá)思想的一種手段。

海南建省辦經(jīng)濟(jì)特區(qū)28年了,很慶幸在海南省發(fā)展變化的每一個(gè)歷程中,我都留下了一些值得珍惜的影像,而且這些影像是不可重復(fù)的,它已經(jīng)成為了人們心目中難以忘懷的經(jīng)典瞬間。30多年來,我一直在進(jìn)行著海南先住民影像的拍攝探索,走過了一段不平凡的日子。從8歲起,我一直跟隨父母生活在海南島的黎村苗寨,對黎村苗寨的原住民相當(dāng)熟悉,為日后記錄原住民影像打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。多年來只要一有機(jī)會(huì),我總要深入黎村苗寨進(jìn)行采訪拍攝。隨著海南國際旅游島建設(shè)步伐加快,先住民原有的生活也在發(fā)生著巨大的變化。

今日的海南今非昔比,今日的海南前程似錦。如果不是用攝影記錄了它變遷的軌跡,人們很難憑記憶回想它發(fā)展的歷程。多年來,我一直用手中的相機(jī)時(shí)時(shí)刻刻記錄著海南省的發(fā)展變化,從黑白到彩色,從膠片到數(shù)碼,手中的相機(jī)換了一臺(tái)又一臺(tái),不論遇到多大的困難,我仍然是一位海南發(fā)展歷程中的忠實(shí)記錄者。

攝影家黃一鳴作品欣賞

1988年攝 乘船進(jìn)海南島的闖海人。

1993年攝 海南省第一批磁卡電話在海口市街頭投入使用。

1997年7月攝 海南航空股份有限公司榮獲中國民用航空總局1996年客艙服務(wù)中國民航優(yōu)質(zhì)服務(wù)獎(jiǎng),陳峰總裁興高采烈領(lǐng)獎(jiǎng)歸來。

2006年攝于東方市 集中修建茅草房的黎族先住民。

黎寨醫(yī)院雖小,但前來看病的黎族先住民可不少。

林振龍與鄰村的女孩符梅就是在眼前的茅草屋結(jié)婚的。

1992年攝 沒有證件上海南島的人被臨時(shí)滯留在這個(gè)大棚里,建省之初的海南省進(jìn)入需要邊境能行證。朋友們在尋找親朋好友。

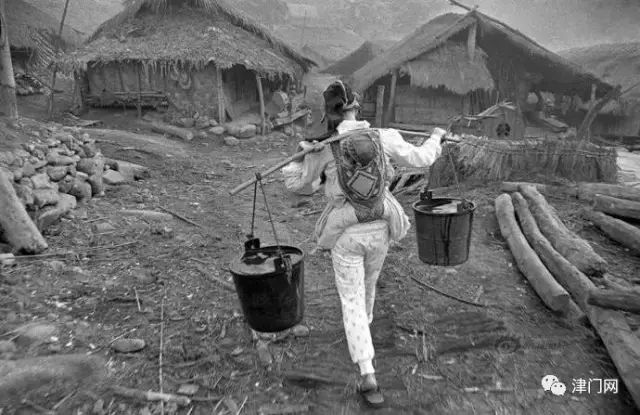

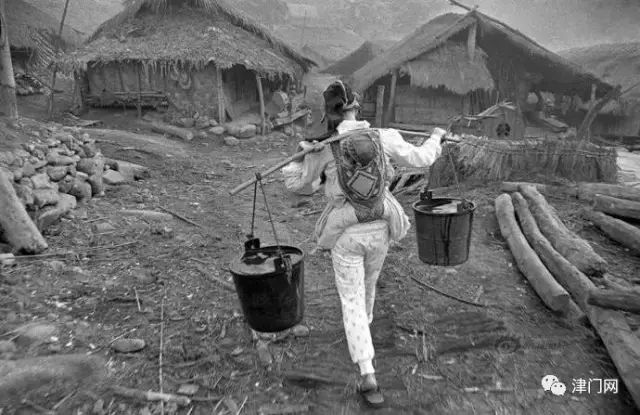

1993年攝于瓊中縣 山村的早晨,年輕的母親背著孩子挑回滿滿的兩桶山泉水。

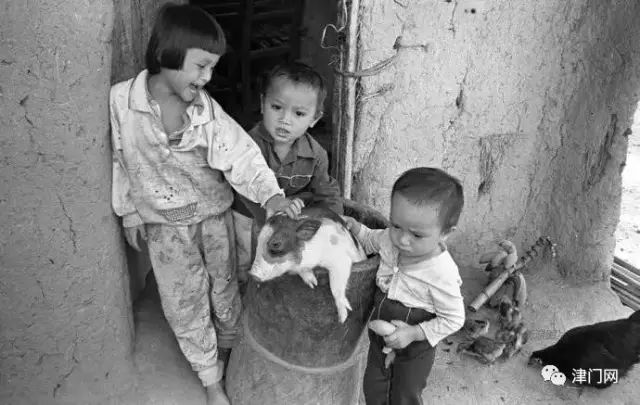

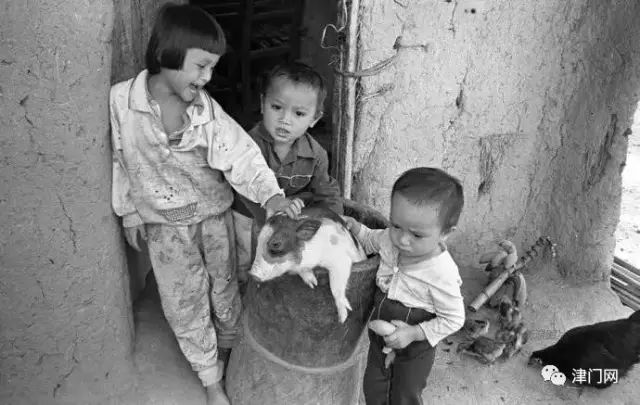

1994年攝于保亭縣 在海南偏遠(yuǎn)的山區(qū),豬成了黎村兒童的寵物

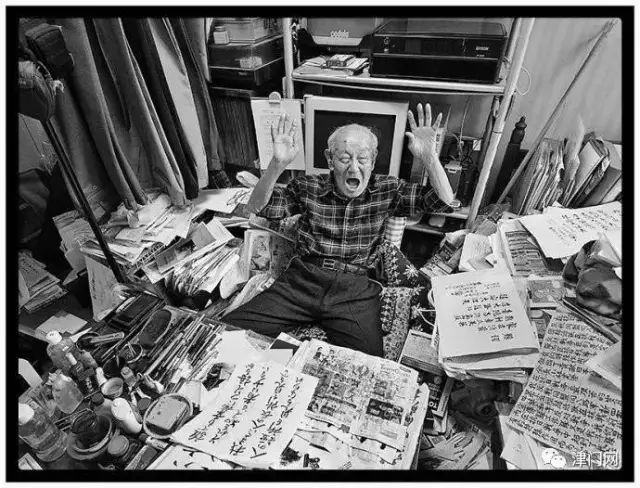

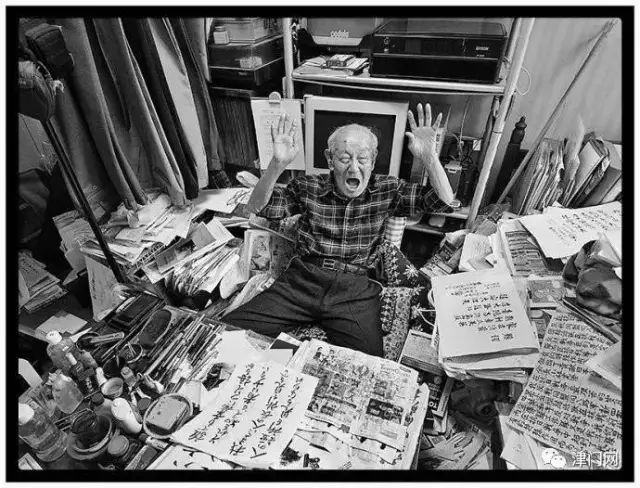

黑明

十杰人民攝影家黑明,曾為中國青年雜志社攝影工作部主任、中國攝影家雜志社社長,現(xiàn)在中國藝術(shù)研究院藝術(shù)創(chuàng)作院工作,一級攝影師。在中國、法國、美國、日本以及多個(gè)國家和地區(qū)舉辦攝影作品展覽,作品被國內(nèi)外多家博物館收藏。

攝影家黑明作品欣賞

2015年攝于南京

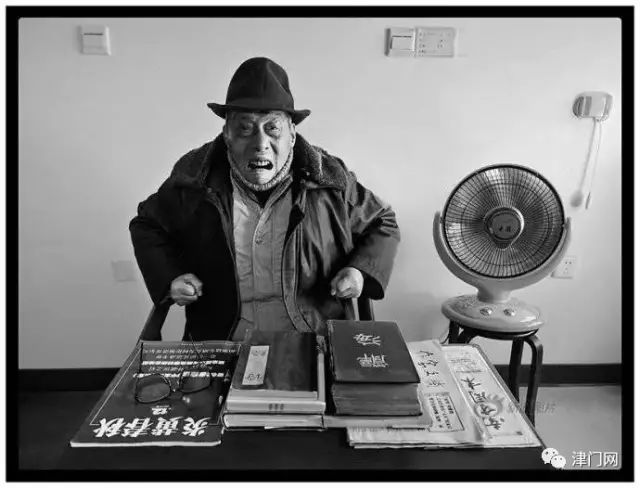

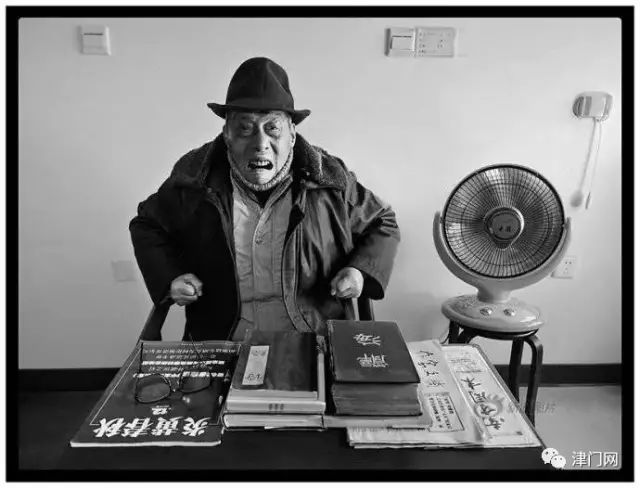

圖中人賈若瑜,又名賈直。1915年生于四川合江。抗戰(zhàn)期間賈若瑜先后擔(dān)任山東縱隊(duì)膠東第5旅參謀長、膠東軍區(qū)參謀長、司令員等職,多次與日軍作戰(zhàn)。1958年,開國少將賈若瑜擔(dān)任中國人民軍事博物館籌委會(huì)委員兼辦公室主任,負(fù)責(zé)籌建軍博。十杰人民攝影家黑明作品 2015年攝于北京。

圖中人劉增鈺,1918年生于山西昔陽。七七事變爆發(fā)后,他投筆從戎,被編入八路軍129師獨(dú)立支隊(duì)。先后參加過百團(tuán)大戰(zhàn)的正太路破擊戰(zhàn)、壽陽伏擊戰(zhàn)、榆遼戰(zhàn)役、關(guān)家垴戰(zhàn)斗。曾任空軍部隊(duì)第一任文化部長,某部軍職政委。2014年攝于北京。

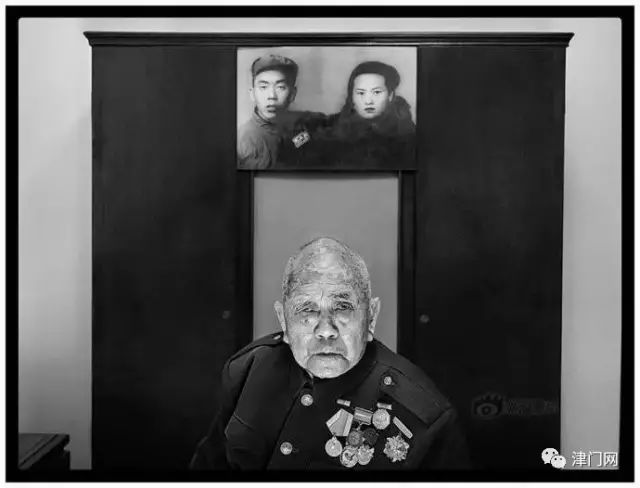

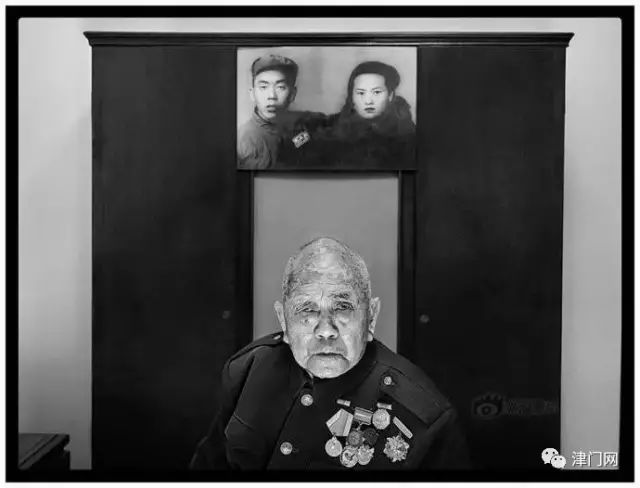

圖中人劉景軾,1918年生于四川蒲江。1937年考入中央陸軍軍官學(xué)校,1938年底被分發(fā)到四川省防空司令部,曾在成都中江擊落了日軍的第一架飛機(jī)---三菱96G3M中型轟炸機(jī)和日軍大名鼎鼎的轟炸之王---奧田喜久司大佐 十杰人民攝影家黑明作品 2014年攝于成都

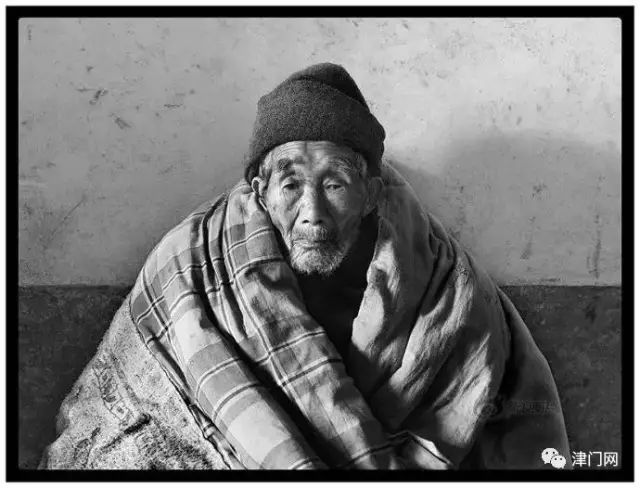

圖中人劉治,1915年生于湖南邵陽。1938年考入中央陸軍軍官學(xué)校16期步科,畢業(yè)后分發(fā)到被編入第9戰(zhàn)區(qū)川軍第30集團(tuán)軍72軍15師45團(tuán)3營7連3排擔(dān)任少尉排長。抗戰(zhàn)結(jié)束后他厭倦了炮火,不愿參加內(nèi)戰(zhàn),于是成為一名逃兵 十杰人民攝影家黑明作品 2013年攝于邵陽

圖中人于亞平,1920年生于安徽蒙城。中央陸軍軍官學(xué)校7分校16期畢業(yè)后擔(dān)任國民革命軍第51軍113師337團(tuán)2營任排長,駐守江蘇淮安。在他的記憶和日記中,他曾在豫中、魯南等會(huì)戰(zhàn)中,與日本鬼子大大小小一共打過23仗 十杰人民攝影家黑明作品 2014年攝于西安

圖中人謝翔龍,1913年生于江西寧岡。1940年放棄學(xué)業(yè)被編入國民黨憲兵部隊(duì)16團(tuán)4營4連3排9班,同年夏天,第二次粵北戰(zhàn)役爆發(fā),他作為憲兵戰(zhàn)士參加了那場戰(zhàn)斗。1944年請假回家脫離部隊(duì),1946年再次考入陽明師范,畢業(yè)后進(jìn)入茅坪中學(xué)任教 十杰人民攝影家黑明作品 2014年攝于寧岡

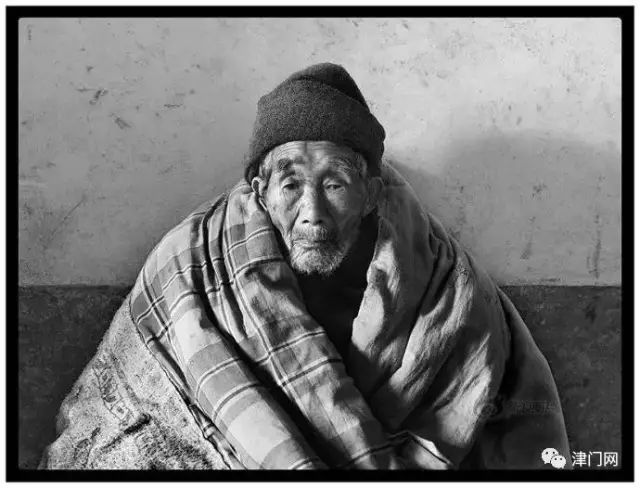

圖中人王保祿,1927年生于山西晉城。在八路軍129師386旅772團(tuán)當(dāng)兵。抗戰(zhàn)給他印象最深的是攻打泊村的日軍炮樓,為了打掉那個(gè)炮樓,他們想盡各種辦法,半夜打、下雨打、挖暗道打,一直到日本投降,鬼子才從那個(gè)炮樓上撤下來 十杰人民攝影家黑明作品 2014年攝于山西晉城

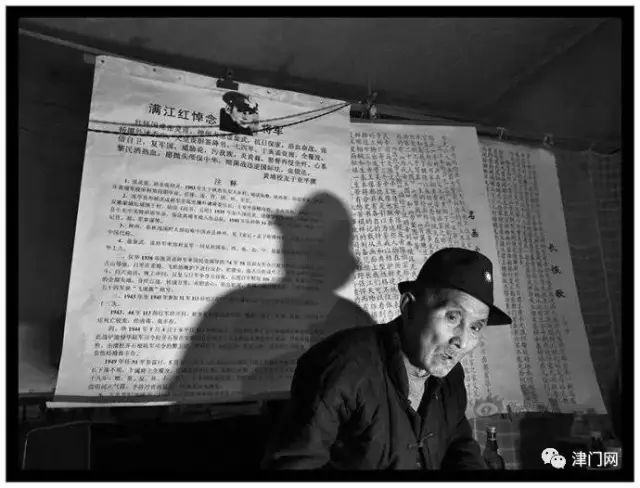

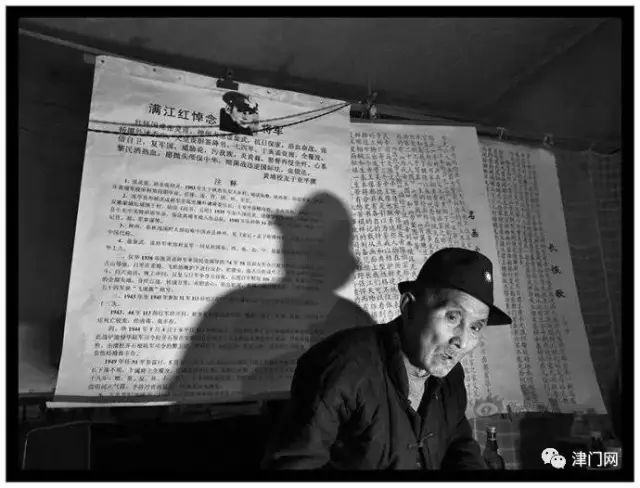

圖中人梁全正,1931年生于山西靜樂。1944年加入?yún)瘟很妳^(qū)獨(dú)立5旅6連,成為一名司號員。他先后去文水、太原、清徐、婁煩等地參加抗日游擊戰(zhàn),從抗戰(zhàn)的尾聲一直吹到抗美援朝。他說吹號是個(gè)技術(shù)活兒,160多種聲音,一般人都不會(huì) 十杰人民攝影家黑明作品 2014年攝于婁煩

圖中人小林寬澄,1919年生于日本前橋。1940年他被強(qiáng)征參軍后,編入華北派遣軍第12軍第14師團(tuán)從青島登陸入侵中國。19416月19日在山東被俘,后參加八路軍,多次參加對日作戰(zhàn)。1972年中日建交后,他多次被邀請到中國大陸參觀訪問 十杰人民攝影家黑明作品 2014年攝于日本東京

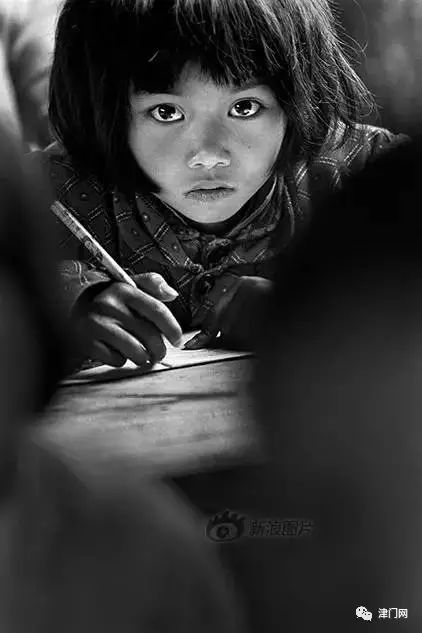

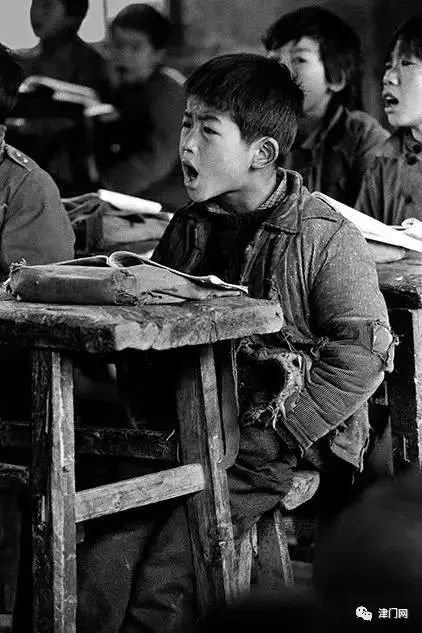

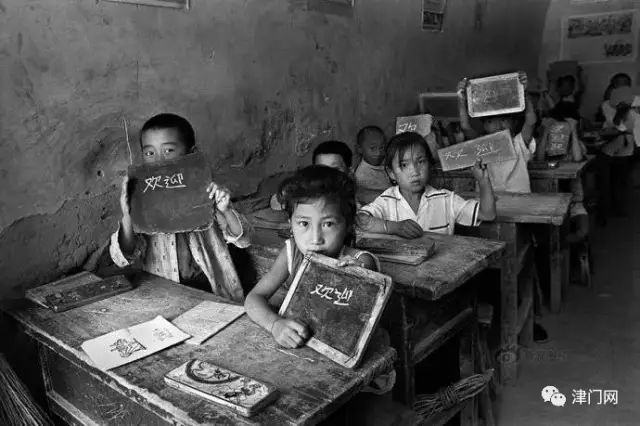

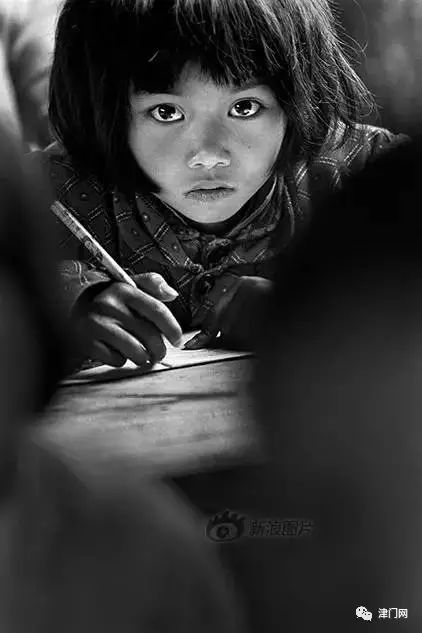

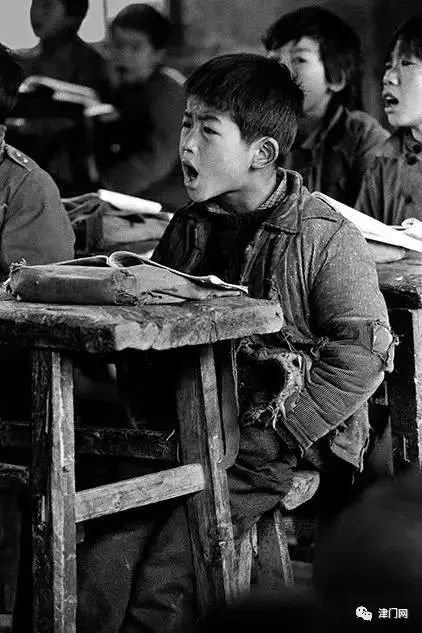

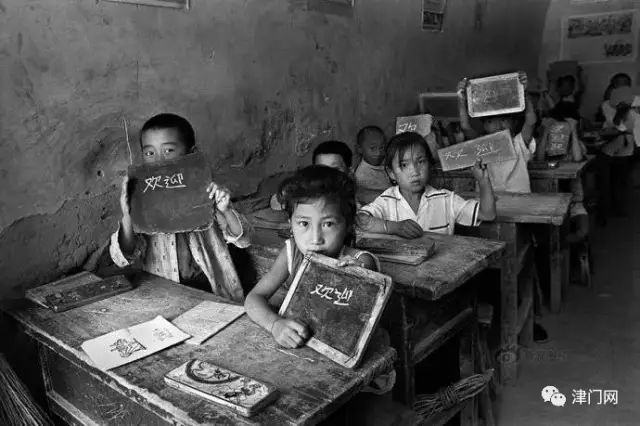

解海龍

十杰人民攝影家解海龍,中國文藝志愿者協(xié)會(huì)副主席;中國攝影著作權(quán)協(xié)會(huì)副主席;宋慶齡基金會(huì)理事;公安部文聯(lián)榮譽(yù)理事;中國攝影家協(xié)會(huì)原分黨組成員、副秘書長。

謝海龍的自我介紹:

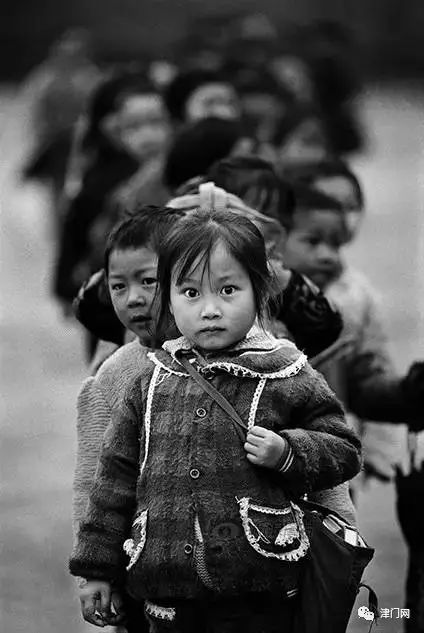

我是1980年開始學(xué)習(xí)攝影的,剛開始的時(shí)候題材雜亂,沒有個(gè)人風(fēng)格,后來成了追逐比賽獎(jiǎng)項(xiàng)的“獲獎(jiǎng)專業(yè)戶”。不過這些獎(jiǎng)項(xiàng)也使我陷入了思考——如何確立自自己的拍攝風(fēng)格。在后來的學(xué)習(xí)中,有位老師跟我說,一張照片“令人喜不如令人思”。這也成了我后來創(chuàng)作時(shí)經(jīng)常反問自己的一句話。于是我開始把目光投向了大山,投向了那里因貧困而無法上學(xué)的孩子。創(chuàng)作初期,面對這種殘酷的現(xiàn)實(shí),完全靠的是自己內(nèi)心樸素的良知與憤懣。于是我停止了所謂的“藝術(shù)”創(chuàng)作,用了近6年的時(shí)間對這個(gè)被社會(huì)忽略的嚴(yán)峻現(xiàn)實(shí)進(jìn)行了深入細(xì)致的攝影紀(jì)錄考察。

在這期間,我輾轉(zhuǎn)在那些貧困落后的農(nóng)村地區(qū),共跑了20個(gè)省,50多個(gè)縣,200多所學(xué)校。在大別山老區(qū),我拍攝了一批進(jìn)入中國攝影史的照片,像“大眼睛”、“小光頭”、“大鼻涕”、“烤小手”等。在這期間,我的拍攝也受到了當(dāng)時(shí)各地僵化的教育行政管理體制的制肘,時(shí)常處于工作無法進(jìn)行下去的困境。不過,一些尷尬和質(zhì)疑過后,他們也理解了我的真正意圖,有的還成了一輩子的好朋友。

更令我欣慰的是,希望工程中的部分照片已進(jìn)入了中國攝影史,我本人也因此完成了從一個(gè)“攝影藝術(shù)家”,向帶有社會(huì)學(xué)色彩的紀(jì)實(shí)攝影家的轉(zhuǎn)型,這也使我后來成為中國青年報(bào)的一名記者。2008年,我也成為眾多奧運(yùn)火炬手中的一員。我想,我應(yīng)該是代表攝影人來傳遞火炬的,在新時(shí)期,需要發(fā)動(dòng)大家繼續(xù)獻(xiàn)愛心。同時(shí),這也是大家對于我的一份信任。2014年,我把我這么多年來拍攝的照片,做了一個(gè)系統(tǒng)的整理和重新編輯,希望讀者能夠感受到這么多年來,我國基礎(chǔ)教育的變遷。這組照片后來,使我獲得了第十屆中國攝影“金像獎(jiǎng)”。現(xiàn)在,回過頭來看自己的職業(yè)生涯。我覺得,深入群眾,把鏡頭對準(zhǔn)人民,對準(zhǔn)那些大時(shí)代下需要我們幫助的小人物,是任何藝術(shù)家和攝影師都應(yīng)有的大情懷。

攝影家解海龍作品欣賞

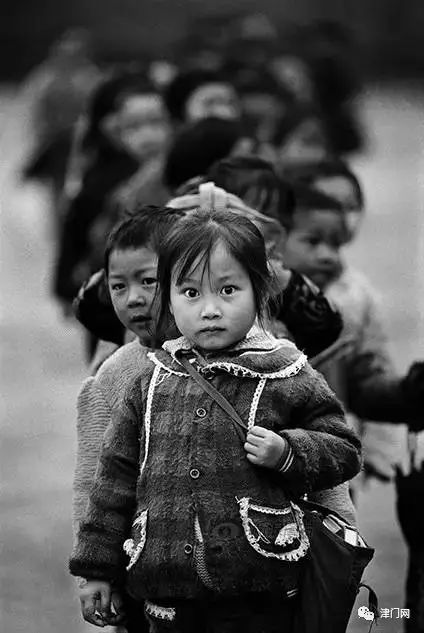

1991年04月攝于安徽省六安市金寨縣三合中心學(xué)校

1991年04月攝于河南省新縣八里畈鄉(xiāng)王里河小學(xué)

1991年09月攝于陜西省綏德縣樓溝村小學(xué)

1991年12月攝于河北省灤平縣拉海溝鄉(xiāng)大店子村小學(xué)

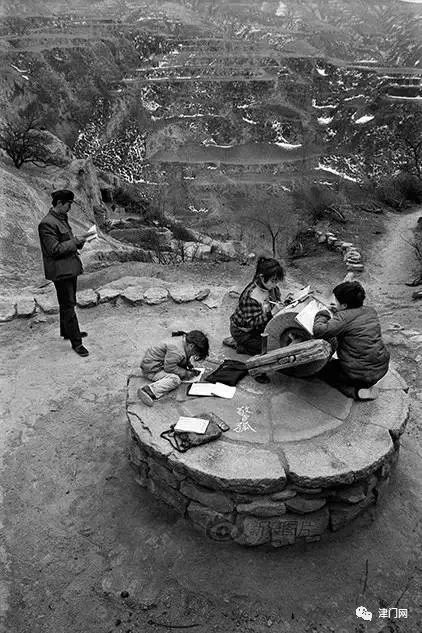

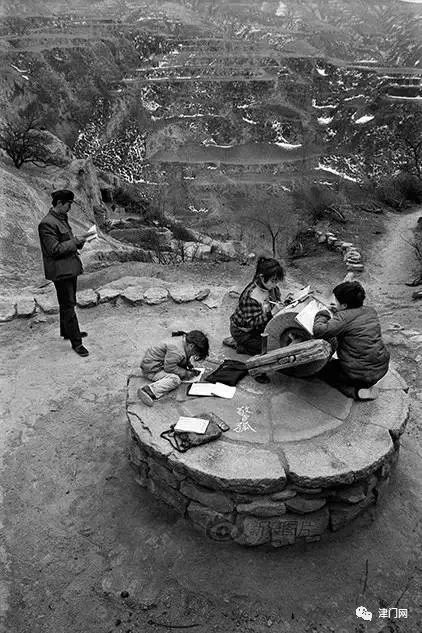

1992年03月攝于陜西省靜樂縣赤泥洼鄉(xiāng)羊丈村小學(xué)

1992年03月攝于陜西省靜樂縣神峪溝鄉(xiāng)南巖頭村

1993年10月攝于河南省信陽市新縣陡山河鄉(xiāng)希望小學(xué)

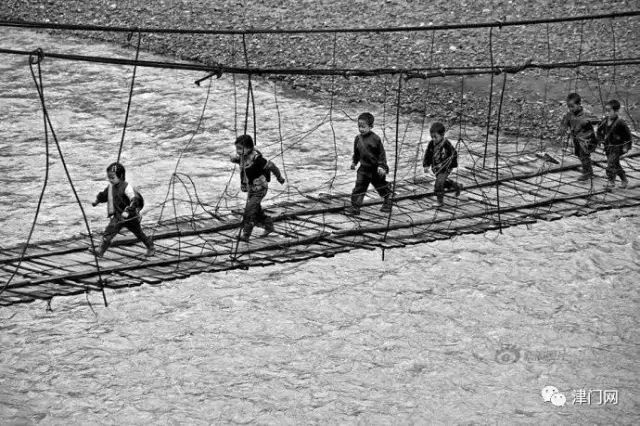

2014年07月攝于四川省涼山彝族自治州布拖縣火烈鄉(xiāng)沙且地莫村

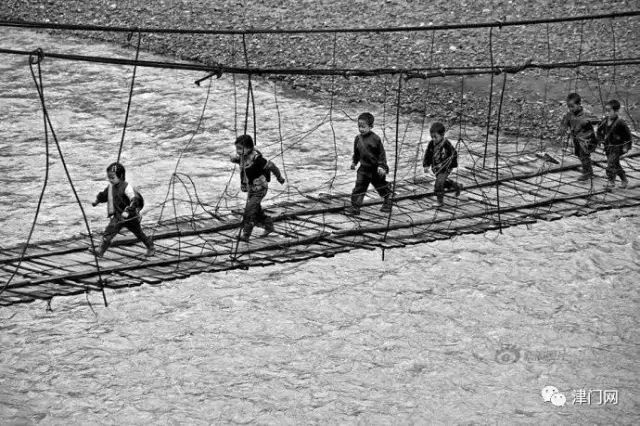

2007年09月攝于四川省涼山彝族自治州昭覺縣庫衣鄉(xiāng)

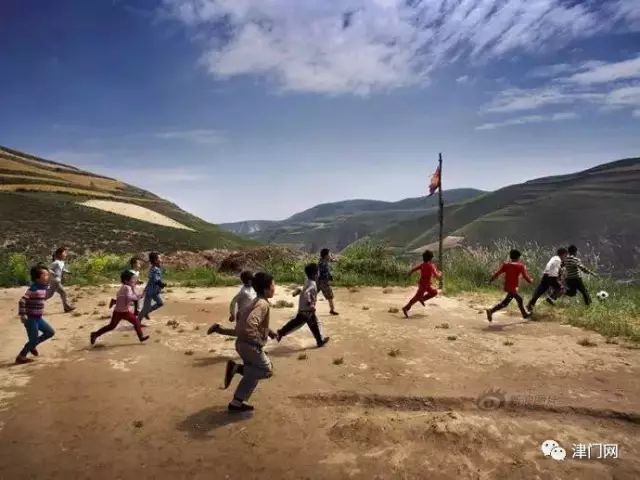

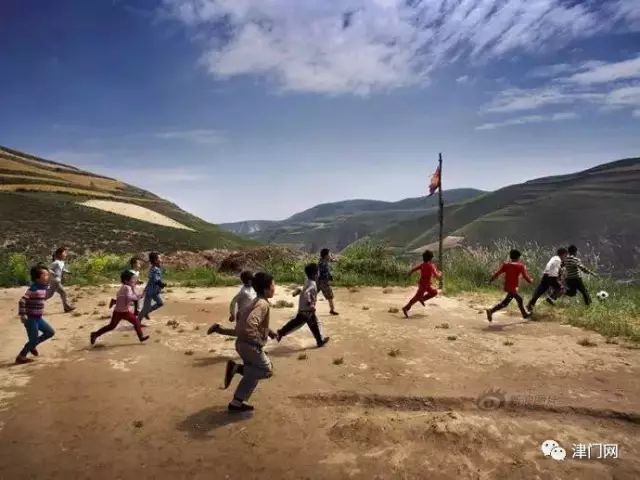

2014年攝 第一次接觸足球,孩子們高興極了。

楊 麾

十杰人民攝影家楊麾,供職于南充市委宣傳部。中國攝影家協(xié)會(huì)會(huì)員,南充市攝影家協(xié)會(huì)主席。其作品多次被中國攝影專業(yè)報(bào)刊雜志刊發(fā),其中,專題攝影作品《川北老鄉(xiāng)》還應(yīng)邀參加平遙國際攝影大展

楊麾的自我介紹:

我生在嘉陵江中游的南充市,從八歲那年起,就開始往返于城鄉(xiāng)之間,在母親教書的老祠堂或古寺廟里讀小學(xué),1969年秋天,我上山下鄉(xiāng)接受貧下中農(nóng)的再教育。看過的人、經(jīng)歷過的事更是令我銘記不忘。

春天,我和隊(duì)里的年輕人利用收工后的夜晚,每人左手提著一盞擦得亮亮的、燈芯整得粗粗的“玻璃四方燈”,在耙平了即將插秧的田里,去尋找那冬眠醒來鉆出田泥乘涼的黃鱔、泥鰍。溝里溝外那捉魚游動(dòng)的油燈就像滿天的星星。

夏日的夜晚,一個(gè)用墨水瓶做成的油燈常伴我在緊閉的蚊帳里酣讀《三國演義》、《封神榜》,任憑成群結(jié)隊(duì)的蚊蟲在“四方城”外輪番轟鳴,我卻陷入了諸葛亮的“八卦陣”中不能自拔。

秋日里,當(dāng)我勞作一天回到青山環(huán)抱、炊煙繚繞的村子里時(shí),我深吸著從鄰居廚房里飄溢出來的臘豬油味,一日的疲勞頓時(shí)煙消云散。

冬日的夜晚,輪到我與社員兩人一組守護(hù)集體糧食保管室,在用稻草鋪成的大鋪里,我似睡非睡地聽著老農(nóng)講他年輕時(shí)代去通江、南江縣背鹽途中所遇到的風(fēng)流趣事,直至油干燈滅。

這些經(jīng)歷讓我與川北老鄉(xiāng)結(jié)下了深情厚誼,生活的積累讓我悟出了人類因百姓而存在,歷史因百姓而發(fā)展的道理。從而更知道了我從哪里來,該向何處去。攝影之初,我的主要目的是為了出作品、去參賽、去獲獎(jiǎng)。隨著知識的積累和意識的提高,我對攝影又有了新的認(rèn)識:它的主要功能是記錄,它應(yīng)該給百姓以關(guān)切,給歷史以見證,給后人以寄托。尊重生活,體察平凡,這才是我堅(jiān)持紀(jì)實(shí)攝影的必由之路。所以,三十多年來,我?guī)е鴮ι畹母形颍瑤еc嘉陵江畔老鄉(xiāng)相濡以沫的質(zhì)樸情感,平等地、真誠地,全身心地用鏡頭向他們傾注著我的激情。現(xiàn)在嘉陵江畔的城鎮(zhèn)鄉(xiāng)村,很多舊時(shí)的生活痕跡,已被時(shí)代前進(jìn)的步伐遠(yuǎn)遠(yuǎn)地拋在了身后。慶幸的是,我用相機(jī)為川北老鄉(xiāng)留下了影像志、備忘錄,就把這些當(dāng)作我為那個(gè)已經(jīng)遠(yuǎn)去時(shí)代的獻(xiàn)禮吧。

攝影家楊麾作品欣賞

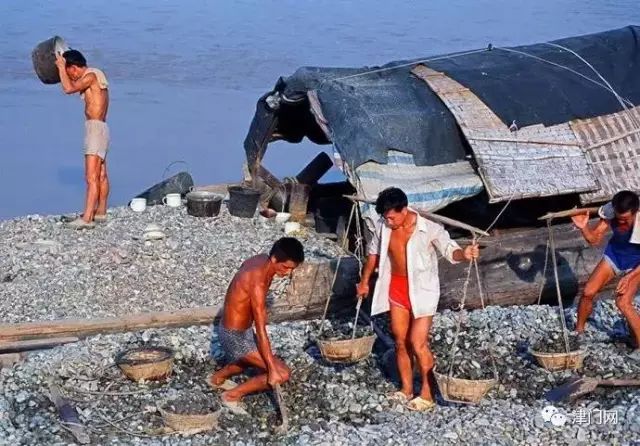

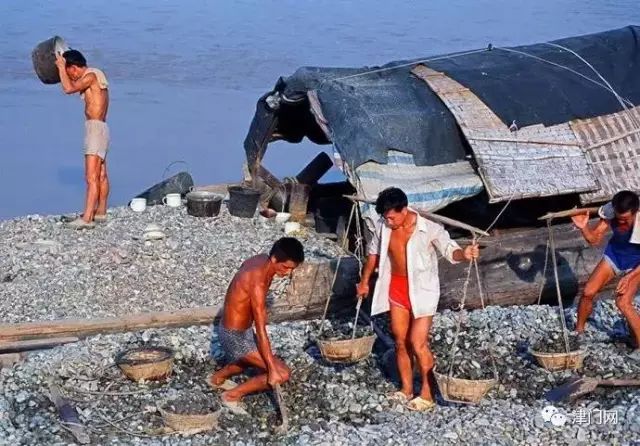

十杰人民攝影家楊麾作品 洪水消退后,江中的回水壩是采挖卵石的天然之地。

十杰人民攝影家楊麾作品 在淌水挑運(yùn)的同時(shí),洗去卵石里的泥沙

十杰人民攝影家楊麾作品 個(gè)體挑夫吃飯有早有晚

十杰人民攝影家楊麾作品 夏天挑夫勞作流汗多補(bǔ)水也多。

十杰人民攝影家楊麾作品 挑沙過磅秤重記酬。

十杰人民攝影家楊麾作品 老板有時(shí)也會(huì)到工地坐坐。

1985年攝于河壩鄉(xiāng) 乘客下車等待老人把路修好

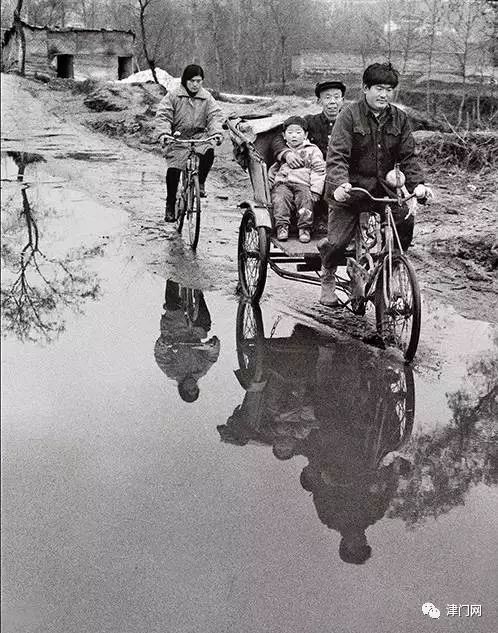

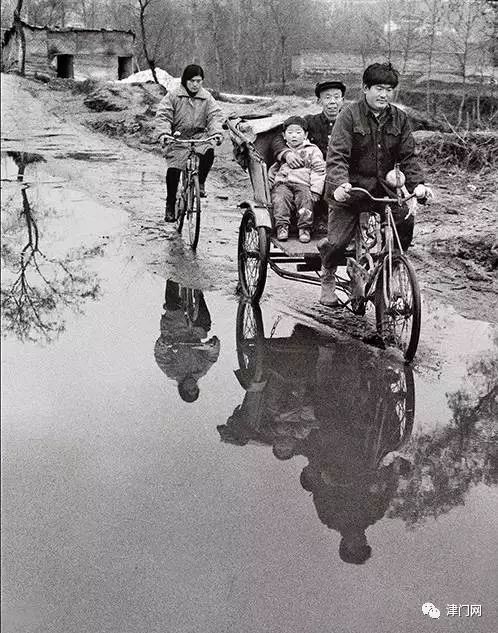

1989年攝于新建鄉(xiāng) 拉客的三輪車走過久雨的泥潭。

1991年攝于新建鄉(xiāng) 汽車緩慢駛過禮讓的三輪車

1990年攝于土門區(qū) 做完買賣走在回家路上的農(nóng)民

|

位客人

位客人