西岳廟是個鐘靈毓秀的好地方,它的五道大門、三座牌樓、眾多石碑、數不清的名木古樹,都是大有來頭、底蘊深厚的寶藏。隨便挑出一件來,也需得連篇累牘地交代前世今生。既然來了就不想走,何妨沉浸其中,神游太華。

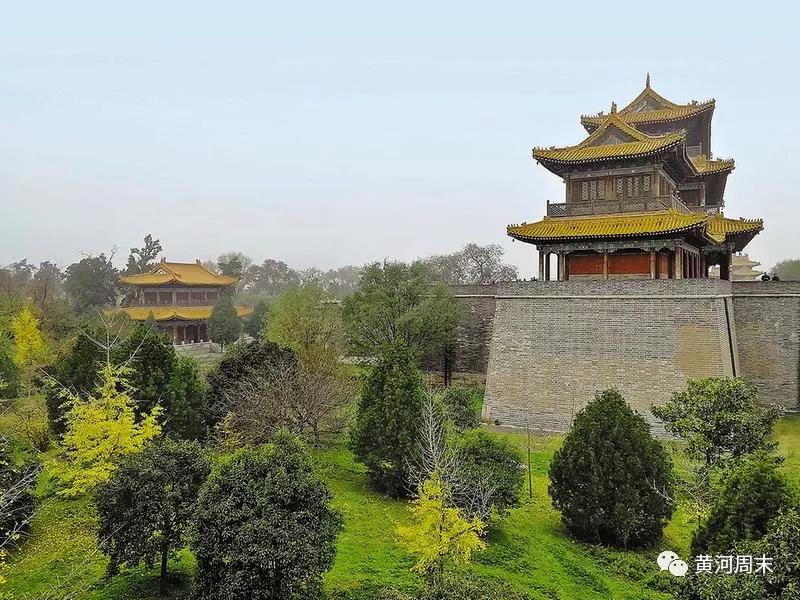

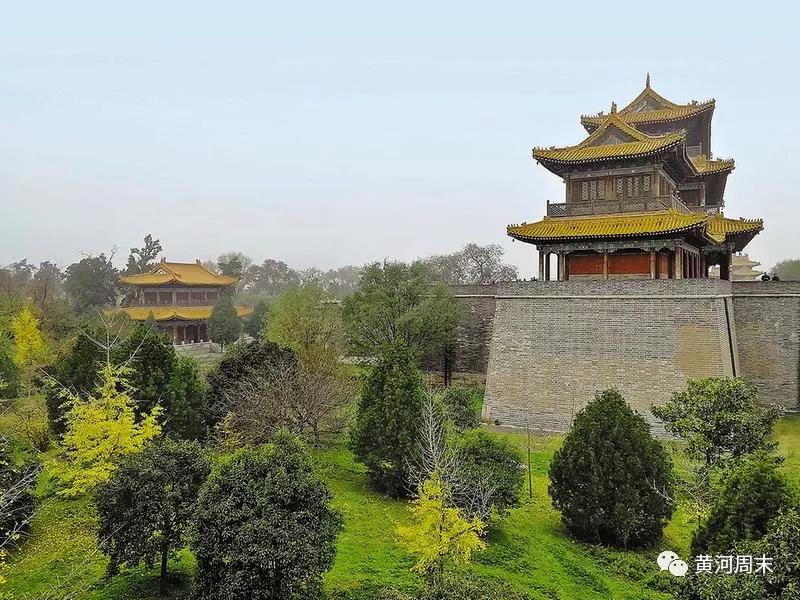

陰天里的西岳廟看起來格外莊嚴神圣。四周城墻環繞,城墻四角的黃色琉璃瓦多檐角樓,沒有陽光加持,顯不出琉璃瓦的璀璨,但是雄偉的氣勢絲毫不受影響。

廟門內和廟門外是兩個世界,一個古色古香,仿佛回到靜謐的古代;一個車水馬龍,人們行色匆匆奔波在現代化的城市中。

此刻無人打擾,正好細細揣度它的前世今生。

遙想西漢時期,漢武帝劉徹為祭祀華山神而建了一座集靈宮,這便是西岳廟的前身,彼時它還不在此處,遠在華山腳下的黃甫峪口。到了東漢,漢桓帝劉志覺得祭拜山神采用“望祭”的方式更能體現皇家威儀,于是舍近求遠把集靈宮遷往長安通向洛陽的官道旁,從此改稱“西岳廟”。

遷到這里的西岳廟,面朝華山背靠渭水,此后便是歷朝歷代祭祀西岳華山神的圣地。明朝嘉靖時期,仿照北京故宮修繕西岳廟,因此,它也被稱作“陜西故宮”。清朝乾隆年間又對西岳廟大規模整修,終于形成今日的整體格局——重城式目字形結構,傳統中軸線對稱布局。

萬壽閣

如今西岳廟的總面積已達一百八十六畝,它的規模宏大、體制尊崇、古柏參天、碑石林立,是陜西現存最大的明清風格宮殿御苑式古建筑群,同時也是五岳廟中規模最大的廟宇,有“五岳第一廟”之美稱。這第一當之無愧,一是在五岳廟中規模第一;二是所處地理位置獨一無二。西岳廟坐北面南,是五岳中唯一正對主峰的祭祀廟宇。

自漢武帝始,先后有唐明皇、宋真宗等一百多位皇帝親臨西岳廟祭祀華山神,清朝的康熙帝、乾隆帝、同治帝、光緒帝、慈禧太后為西岳廟題匾、題詩。奉旨來祭祀的大臣、地方大員更是不計其數,有北周的達奚武,唐代的李德裕、清代的左宗棠等等。

西岳廟也吸引了不少文人墨客,唐代的顏真卿、李商隱,清代的陸潤庠等紛紛到此一游,他們留下了大量的祭文、游記與題跋,如今這些都是中華文明的無價之寶。

聽導游一路娓娓道來,想象腳下泛著墨玉光的石板路,院中金黃的銀杏樹,能和先賢在不同的時空一起走過、凝視過,不由得生出敬仰之心,慶幸之感。

走進西岳廟的第一道大門——灝靈門。灝,為浩大深遠之意。此門為灝靈門,西岳廟的正殿為灝靈殿,都是稱頌西岳神法力無邊。

灝靈門建于明代,城門上有城樓,在上方正中有石額一方,上書“敕修西岳廟”五個大字。敕修,是皇帝下令修建之意。灝靈門東西兩側有掖門,灝靈門正門只有皇帝才能進入。一不留神,就享受了一次皇帝的待遇。

過了灝靈門,就來到了西岳廟的第一進院落——甕城。甕城建在正門外,具有防御性質,也叫月城。在寧靜祥和的西岳廟只起到象征性的作用。西岳廟的正門也叫午門,同樣是仿照了故宮。清宮劇里總愛說“拖出午門斬首!”歷史中拖出去斬首的地方在菜市口而不是午門,午門是頒發皇帝詔書、廷杖處罰大臣、陳設儀仗彰顯皇威的地方。

通過午門的這條石板路為御道,過去也是專供帝王行走,兩側的賓道是給文武百官留的路。午門上面這座宏偉的五鳳樓,始建于明,毀于清同治元年。1868年,陜甘總督左宗棠平息戰亂,對西岳廟進行了整修,但由于晚清政府國庫空虛,五鳳樓一直等到1999年才復修成了原貌。這座磚石城門建筑,由主配樓構成,中間以穿廊相通。城墻東西兩側有上、下城的馬道,可以登城。因其“去地百丈,在天半空,五鳳翹翼者也。”故得其名五鳳樓。在五鳳樓前左右兩側原有鐘、鼓兩座樓,原為祭祀大典時使用,遺憾的是今天已看不到任何蛛絲馬跡了,只能追思它曾經的輝煌。

御花園

穿過午門,就到了西岳廟的第二進院落。昔日這里陳列著很多碑刻,曾有“小碑林”的美稱。繼續向里走就到了欞星門。欞星門得名于靈星,也就是天田星,過去古人祭祀它以求五谷豐登。西岳廟的這扇門又因形似窗欞,故稱“欞星門”。

欞星門是非常完整的明清建筑,規模宏大、結構復雜、色彩絢麗,特別是斗拱飛檐上的龍頭,無不顯示了西岳廟的尊貴。

欞星門主體為三間高大的木結構琉璃瓦單檐歇山頂門樓,每間由四根粗大的石柱支撐,仿故宮宮門樣式。這介紹太專業了,如果不是導游重點講解,可能感慨一聲:“哇!太牛了!這個真好看!”就匆匆走過去了。在密布的如意斗拱中,不仔細看很難注意到有九條雕刻精美的龍頭。九龍朝向各不相同,七只正出,兩只斜出,它們從不同方向守衛著西岳廟的大門,百姓俗稱“九龍口”。九條龍中只有七條龍口是全張開的,另兩條是半張開的。只因封建禮制的最高等級就是“九五之尊”,九為陽數之最,代表至尊無上,只能出現在皇家廟宇中。西岳廟已經用了九條龍,體現出西岳廟是皇家祭祀廟宇,但最高等級的祭祀之處幾乎都在京城內,像天壇、地壇、太廟、社稷壇等。西岳廟為次于大祀的中祀廟宇,不能僭越等級。因此有兩條龍的口是半張開的,以此表示低一個等級。

欞星門的門釘也是等級制度的體現,門釘有九路、七路、五路三種規定,均為陽數,九行九列等級最高。西岳廟的等級,比九行九列的八十一顆門釘恰好少兩行,低一個等級。這真是小處不小,大有講究。

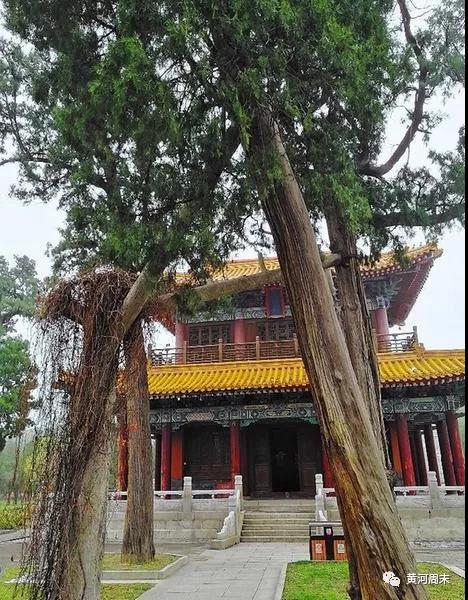

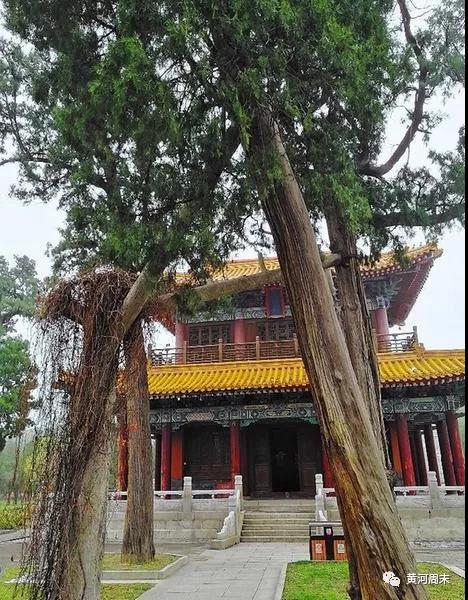

跨過欞星門,眼前的這些古柏蒼勁有力,它們都有千余歲了,盤旋之軀直插云霄。這些柏樹形似盤龍,俗稱“龍柏”。他們也只能出現在皇家場所,古代的老百姓只能遠觀而不能褻玩焉。而今,大可伸手輕撫它們的脊背,慰勞這些穿越歷史、見證變遷的老朋友。

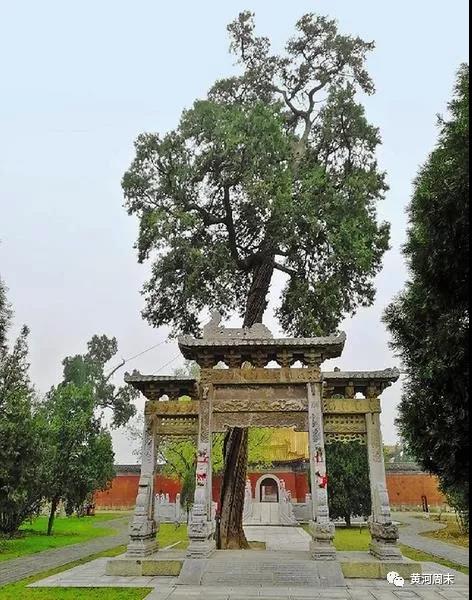

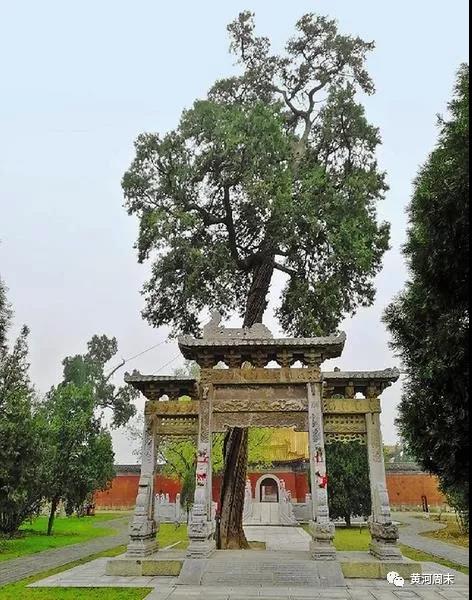

前方的天威咫尺石牌樓,是明代萬歷年間所建,距今已有四百多年歷史了,為廟內現存三座石牌樓中保存最完整、級別最高、內容最豐富的一座。整座石牌樓仿木結構建造,全部采用石梁、石柱、石枋等部件組合而成,節點用榫卯銜接。

整個牌樓覆蓋了官祿、福壽等等一系列美好的寓意,聚集了圓、透、浮、線雕等四種雕刻技法,中國古代象征吉祥如意的動植物應有盡有,將中國傳統文化融會貫通,匯集于一座牌樓上,真是令人嘆為觀止。僅僅是這座牌樓就值得專門開篇細細講解一番,否則難以言盡它的精妙。

少昊之都牌樓

來到西岳廟的第四道門——金城門。金城門是灝靈殿的正門,始建于明代,位于正殿之南,系琉璃瓦單檐歇山頂木結構建筑。金城門的斗拱自成體系,用材碩大,布局疏朗,結構穩固,風格古樸,保存完好,極具研究價值。越過金城門就進入了西岳廟的第四座院落,這個院落四周回廊環繞形成了一個相對封閉的空間,也是整座廟宇中保存相對完整的一座院落,一跨進去就迎面撲來一股威儀、肅穆之感。

矗立在面前的這座宏偉古建筑就是西岳廟的正殿——灝靈殿。它坐落在十分寬大的用石條砌成的凸字形須彌座月臺上。為什么叫須彌座呢?在印度古代傳說中,須彌山是世界的中心。用須彌山做安置佛像的臺座,彰顯佛的神圣。在月臺的前面有二龍戲珠御踏,也叫主階。御踏是專為皇帝所設的進入大殿的行走之道,其兩側對稱分布著賓階、阼階,森嚴的等級制度再次體現。御踏正中浮雕著二龍戲珠圖案;底部為波濤洶涌的大海,海面上還矗立著蓬萊、瀛洲、方丈三座仙山,周邊輔刻以纏枝蔓草,雕工非凡。

仰視灝靈殿,它是西岳廟的正殿也叫大殿。四周柱列環繞,共有六十八根大柱、十三條大檁、九條大梁。它是北方傳統抬梁式木構架,面闊七間,進深五間。飛檐高聳、斗拱密布,氣勢巍峨。它就是古代祭祀西岳神的主場所。內懸清同治帝“瑞凝仙掌”、光緒帝“金天昭瑞”、慈禧太后“仙掌凌云”諸匾。藻井文飾為“八卦仙鶴銜桃朝陽圖案”。

穿過大殿就來到了寢宮。灝靈殿和寢宮就是依據《禮記》《考工記》及傳統禮制的前殿后宮而建,正是謂“廟后有寢,乃棲神妥靈之所。”寢宮面闊三間進深五間,檐下斗拱承托,小巧安逸。原建筑為明清時所建,可惜在清同治元年焚毀。現在的構造為明清時期華陰文廟大成殿的樣式。

繼續向后走,過了后宰門這內宮城的最后一道門,便來到了西岳廟最后一個院落——御花園。首先前來迎接的是少昊之都石牌樓。它建于明代,四柱三樓三間石質建筑。牌樓紋飾內容與天威咫尺牌樓相似。少昊,即西岳華山神,傳說中的五帝之一白帝,是主管西方之神。少昊之都就是西岳神的府第。

御書樓

御花園中有一座御書樓,始建于清乾隆42年(1777年),內置乾隆皇帝御書“岳蓮靈澍”臥碑,意為“西岳如蓮,祈雨靈驗”,書法渾厚迥勁,風采卓然。

出了御書樓就來到西岳廟最后的高臺建筑——萬壽閣。走上一段小臺階,來到小平臺,就到了蓐收之府石牌樓,它也可以說是登上萬壽閣的一道門。它與少昊之都石牌樓在雕刻手法、形制上相近。蓐收,據傳說是少昊之子,輔助少昊掌管西方,負責察看西天的太陽,還兼管天上的刑罰,是傳說中的金神。這里就是蓐收的府第了。

來到西岳廟的制高點萬壽閣的平臺上,由這兒入室可直登萬壽閣頂。此閣始建于明神宗萬歷年,是一座琉璃瓦重檐三滴水歇山頂樓閣式高臺建筑,主樓與兩側藏經樓之間相通,建筑形式巍峨壯麗,可俯視全廟。爬上三樓登上閣頂,鳥瞰西岳廟氣勢恢宏,南望華山燦如蓮花。身不由己地進入“千尋閣勢倚蒼穹,縹緲真成白帝宮。欄外三峰剛對華,望中八水直趨潼。”的詩境。

西岳廟最后的一個小型建筑游岳坊。它也是琉璃瓦單檐歇山頂建筑。前部有半間回廊,整個建筑不用斗拱,這在西岳廟古建筑群中算是個例外。從游岳坊的兩側可通向西岳廟的城墻,這是西岳廟的外城墻。漫步城墻上,不禁想起登上八達嶺長城那縱橫捭闔、揮斥方遒的灑脫快意。

西岳廟的城墻為明初所建,城墻高約八米多,頂部外側有垛口,這種設施首創于春秋時的鄭國鄲城,歷代相沿不衰,可以有效地防御敵人。城基用三合土夯筑而成,非常堅固。雄偉的城墻使得西岳廟顯得更為大氣端莊,蘊含著不怒自威的皇家氣派。繞城一周,居高臨下,廟內美景一覽無余,換個角度觀賞,同樣的景致卻別有洞天。

西岳廟內移步換景,處處有故事,件件有講究,恨不能拉著導游把溝溝坎坎、角角落落都仔細觀瞻幾遍。這座文化的寶庫,散發出巨大的磁場,吸引人們流連忘返。走馬觀花不適合這里,唯有動用看、聽、觸、思,全身心地感受,才能體會到它的好處。西岳廟,值得再來幾次。

來源/渭南日報

編輯/顏 偉

設計/張 瑞

審核/劉聰梅

簽發/屈文平

位客人

位客人