抗戰(zhàn)時的陜西潼關,看那時的潼關

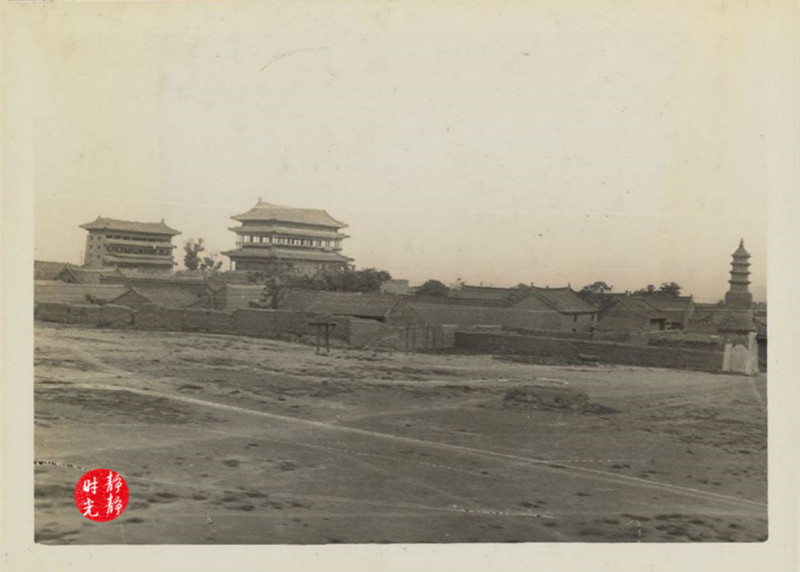

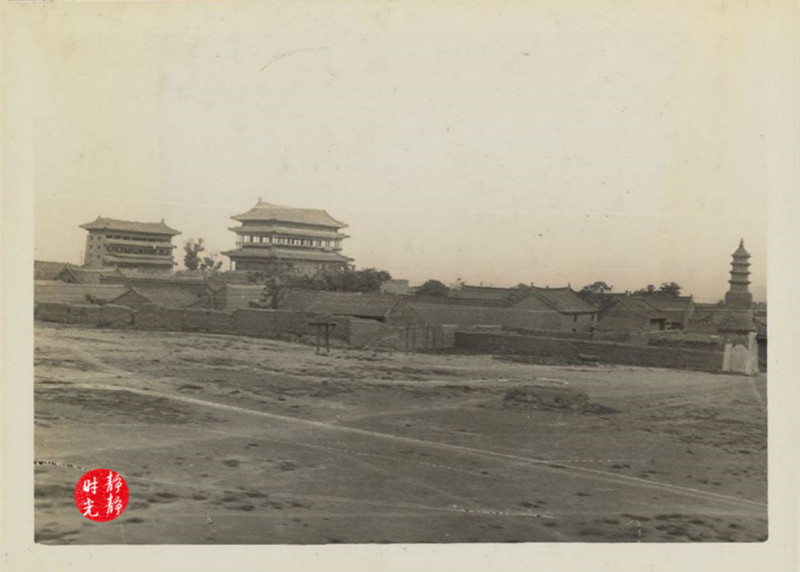

圖為潼關城墻。潼關是關中的東大門,歷來為兵家必爭之地,素有“第一關”的美譽。潼關位于關中平原東部,雄踞秦、晉、豫三省要沖之地。

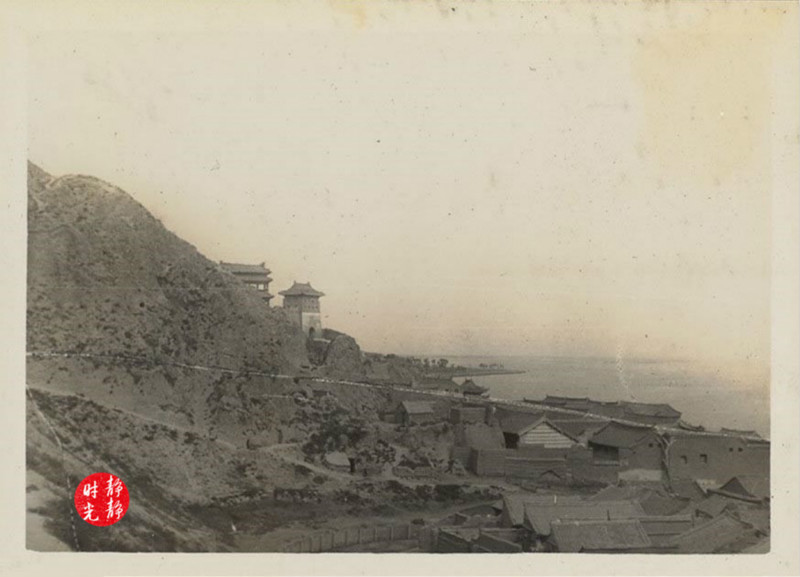

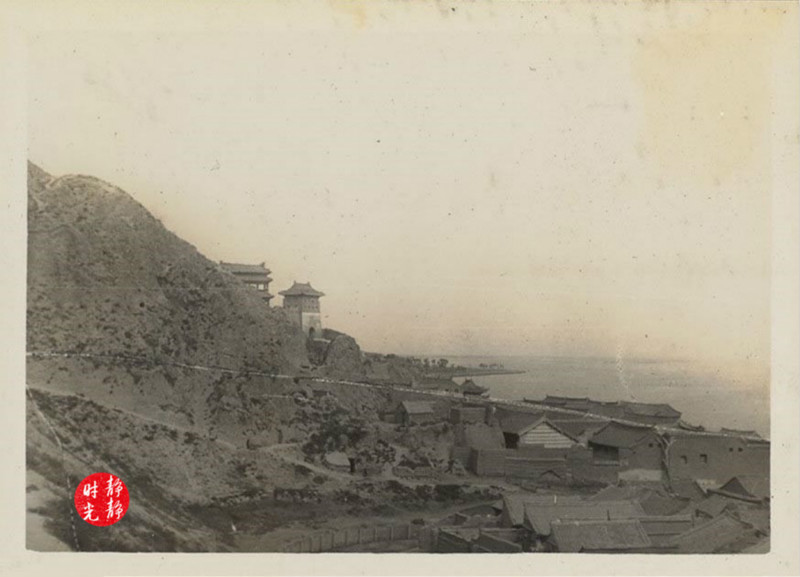

圖為潼關附近的黃河。潼關的地勢非常險要,南有秦嶺,東南有禁谷,谷南又有12連城;北有渭、洛二川會黃河抱關而下,西近華岳。周圍山連山,峰連峰,谷深崖絕,山高路狹,中通一條狹窄的羊腸小道,往來僅容一車一馬。

圖為潼關城內街景。全面抗戰(zhàn)爆發(fā)后,陜西成為全國抗戰(zhàn)的重要基地。潼關作為進入陜西的門戶,這里也成了日寇的主要進攻目標。

圖為遠眺潼關城內。抗日戰(zhàn)爭時期潼關始終處于戰(zhàn)爭的最前沿,日寇的飛機轟炸、炮擊、渡河與反渡河等故事,幾乎每天都在上演,日寇對潼關發(fā)起一次次的攻擊。無數潼關百姓在日寇的飛機轟炸下喪命,無數古跡、民宅化為廢墟,苦難降臨到每一個潼關人的身上。

圖為潼關城西景色。當時駐守潼關的守軍用3年時間在潼關修筑了固若金湯的河防防線,并配備了強大的火力,隨時準備阻擊日軍的侵犯。

圖為潼關火車站。日寇始終未能突破黃河防線進入陜西。從1937年11月7日第一次被轟炸,到1945年8月15日,日寇投降,潼關頂住了日寇一次又一次的轟炸進攻,成了日寇無法逾越的雄關!

圖為在潼關城墻門洞內休息的國軍。在這八年的時間里,抗日將士和潼關百姓齊心合力守衛(wèi)潼關,始終把日寇阻擊在黃河北岸,保衛(wèi)了潼關,保衛(wèi)了陜西,保衛(wèi)了大西北和大半個中國。

|

位客人

位客人