山無異石秀木,則無聞于天下。華山自然景觀素以“奇險”稱著,首先“奇”在全部山體是一一整塊巨大的花崗巖體。誠如清人王弘擁(華山志概》云:“山不石不奇,不純石不大奇,華山削成十里五千二石也。“這塊巨石東西長15公里,南北寬10公里,平均高度約200米,這在世界上也屬罕見。其次,華山山中的石塊也呈現出了千姿百態的動人景象,如魚石、桃石、靈芝石、天女散花石、二仙下棋石金龜戲蟾石、獅子滾繡球石等等。它們雖因人們“隨類賦形”而得名,但皆為天然生成之態,非人工雕琢所能及也。

羅帶石

在玉泉院西北河谷中。一石子然獨立,高丈余,周約五丈許,頂平坦,側有天然石磴可攀。石身環繞一 條寬尺許的石紋,潔白如玉,宛然羅帶。神話傳說三圣母下凡,私配書生劉彥昌。事泄,其兄楊戩帶天兵拿三圣母回天治罪,三圣母有意拋下羅帶,與劉彥昌訣別。后羅帶化人石內。今少男少女多喜登石上,并肩密語,海誓山盟,以此石為愛情忠貞之見證。

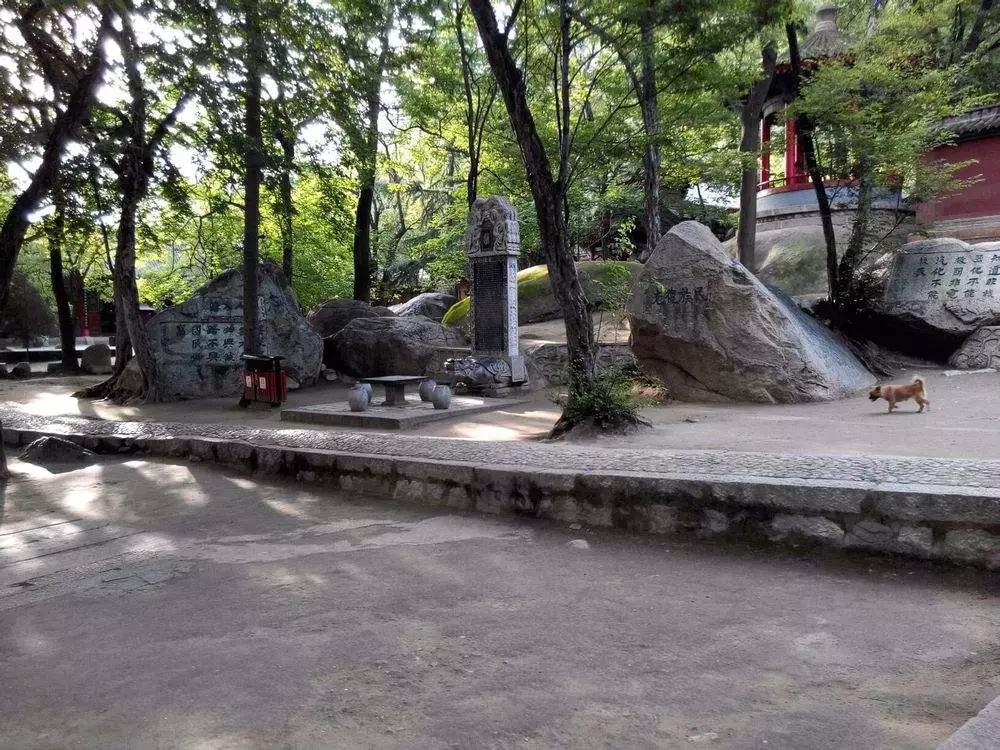

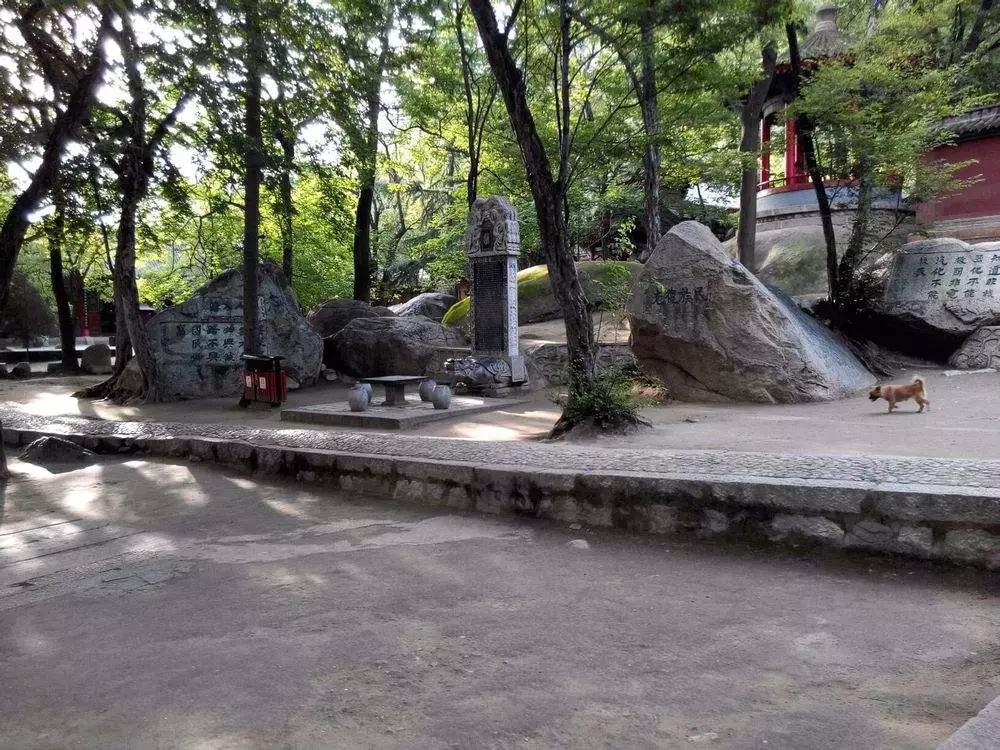

梯云石

舊在玉泉院東南土地臺側,今在玉泉院門外。石t留有鑿刻的殘階數級和“梯云”二字。李格(《華岳志》載:.“梯云石在土地臺畔,舊時谷水出玉泉院東,登山者取徑臺上,因雷石為級,錦日“梯云其上。”清康黑四十二年(703)光緒十年1884)兩次山洪暴發,玉泉院周圍物移貌改,梯云石亦被洪水沖擊至此。

玄峽

在玉泉院內西側,有巨石數塊羅列,其間院宛如山峽,為渾然天成之園林小景。

太素元精石

在玉泉院門內東側,與石舫相對。石高闊約丈余,當為山洪暴發時的沖積物。何時裂為兩半不詳。今西向橫截面上有劉若水“太素元精”題刻,其字體渾厚古樸,堪稱書法精品。《列子。天瑞》載:“太素者,質之始也。”即萬物形成之初意。

溜馬石

在玉泉院內通天亭北。巨石正面呈斜坡形 平整光滑,昔石下為玉泉水注處。嬉戲者由側面攀至石頂,復順坡溜而下,華陰方言謂之“溜馬石”,如同今之幼兒滑滑梯。今巨石猶在,泉水已涸,石旁溪水系由華山峪中潤水引人。

醉溪石

原在玉泉院后,今鐵路涵洞處。舊傳玉泉溪水微有酒香,狂飲則醉,溪水經石下流過,故名。李榕《華岳志》載:“玉泉院東有大石,鐫‘醉溪’二字。”后溪水西移,不復經石下流過,游人取徑石側為登山之道。20世紀50年代末隴海鐵路南遷,筑路時石被毀。

牛羊石

在玉泉院后山澗中,一巨石巍然孤立,方周如削,其下清泉涌流,其頂草木蔥郁,如覆翠蓋。李榕《華岳志》始載其名。據稱,石上班紋黃白相間,似牛似羊,故名。20世紀50年代初尚存,后修造華山峪口隴海鐵路橋時被毀。又傳鐵路橋墩所取石料即牛羊石。

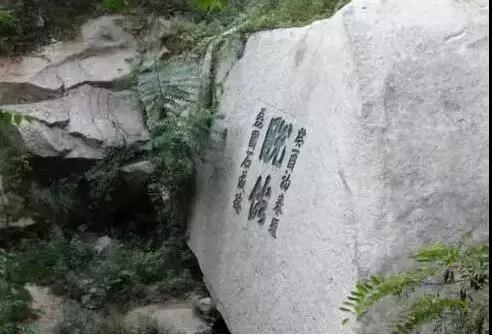

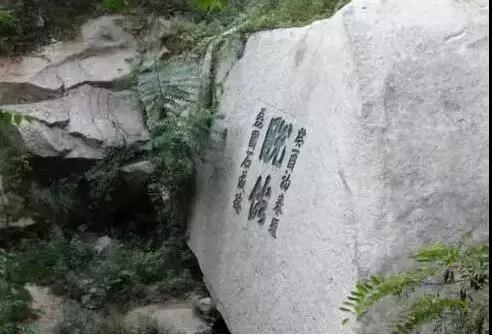

云根石

入華山峪數百米,澗中一斷裂的巨石,斷面如削,即昔日之云根石。據傳,原石高大雄偉,狀若山頭。每當深秋陰雨天氣,石周云纏霧繞,氣象萬千。人云華山峪中云霧皆由此生,故于石上鐫“云根”二字。后來有石工查所此石,傳說剛一下鑿,轟然一聲,石即斷裂為二,石工亦當場斃命。從此,自同圍無云霧聚斂之景象。清李中孚有詞云:“昔日云根何在?應知石破天”今石斷截面上鑿刻“脫俗”二字, 為民國初年華陰著名書畫家石磊園先生所書。

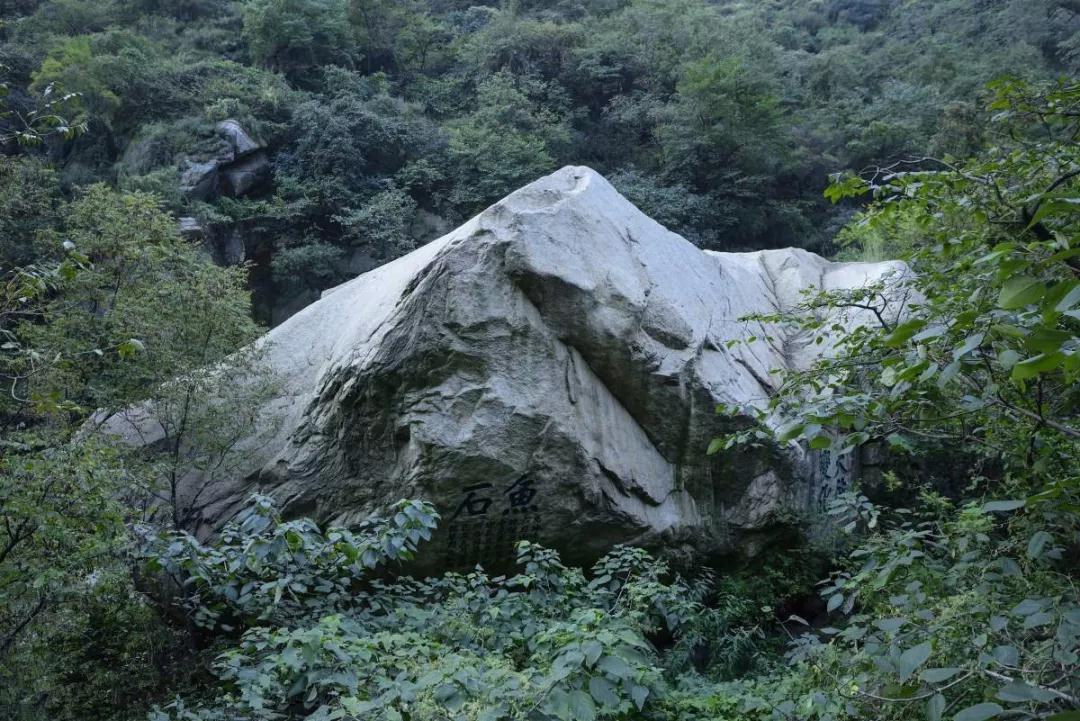

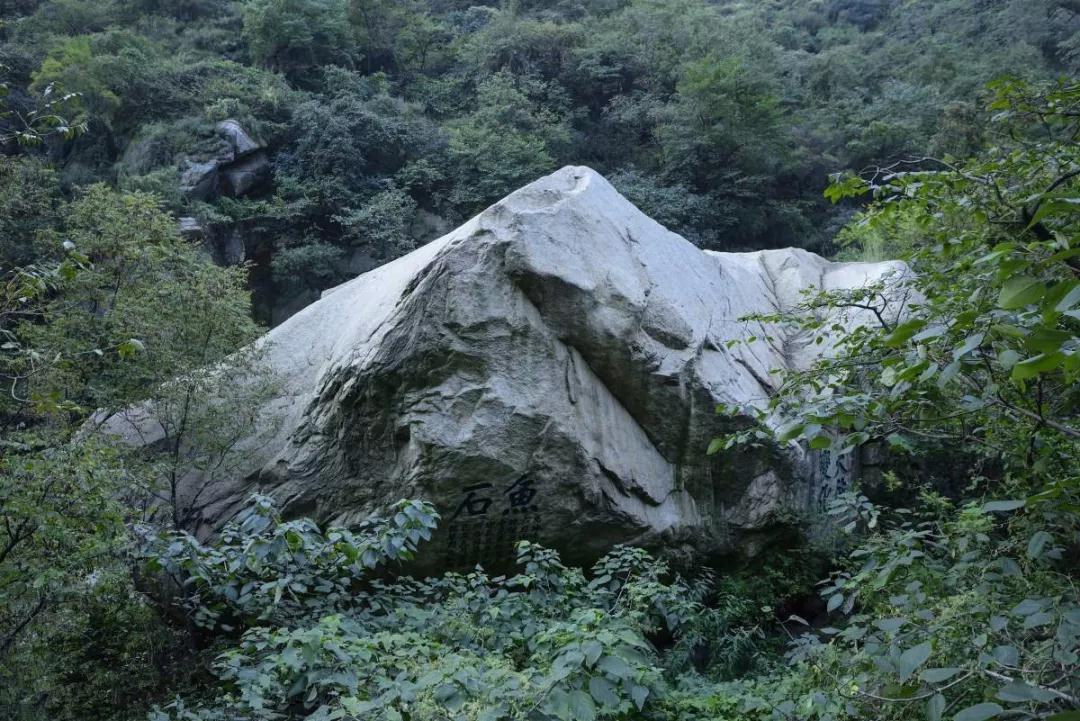

魚石

入華山峪半公里處,澗中有一塊別具形體的巨石。《華陰縣續志》載,清光緒十年(公元1884)六月六日,華山峪暴雨驟作,洪水突發,有人從山巔遙見,一魚大如數間房屋,凌波順流而下,至五里關時水退,遂化為石。今觀石側,有一魚形石紋,首尾皆備,栩相如生故名。石上鑿刻有“魚石”、“天然變化”等題刻,并記述了當年暴發洪水的具體情形。又傳,此魚于華山深處修行修行千載,本欲趁洪水突發之時魚龍變化,不意洪水來也猛,去也急,魚未及化龍,便憤而化石。

仙鶴石

據李榕《華岳志》圖載, 在云根石南,三里龕之北,澗中一石狀若臥鶴,傳說游人多于石前祈禱,以求長壽。后因山洪暴發石被沖崩移位,今不復存。

壽山石

在華山峪一公里處、登山路西崖壁。 石上鐫刻巨型“壽山”二字,相傳 為宋隱士陳摶手書。其字體筆力蒼勁古拙,勢若虬龍,且書中有畫,畫中藏書,珠聯璧合,世稱書畫雙絕。俗傳游人至此,向而禱之,便可百疴去除,壽齊華岳。

桃石

在華山峪大上方崖頂,于莎蘿坪東望可見。石高數丈,上尖下圓,酷似桃形,故名。石下西元門為攀登大上方必經之路,昔日路側曾建有王母官,傳說王母每逢誕辰都要于此置辦桃會,以宴群仙。一次桃會 ,群仙觀此桃碩大無朋,色澤鮮艷,香味濃烈,不忍食去,遂置之峰巔,以昭仙鄉盛況,久之化而為石。

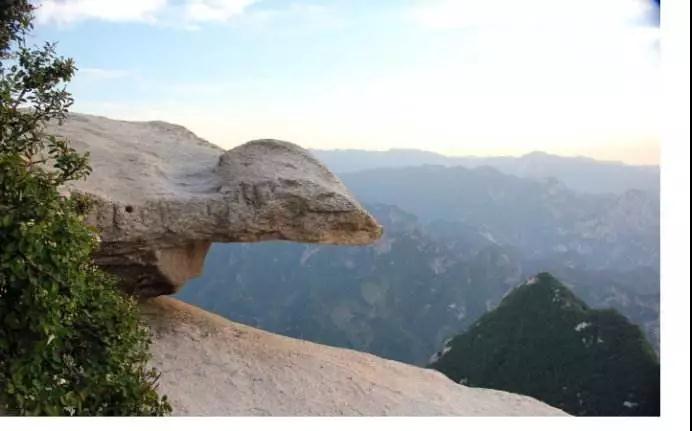

靈芝石

在華山端石門西側嶺脊上,為一靈芝型石性,高丈余,其上部如傘,云紋隱約可見,是為“靈芝菌蓋”。下部呈圓柱形,若“柄”,形象逼真生動。于莎蘿坪北望可見。傳說劈山救母故事里三圣母的侍女靈芝,為使三圣母與劉彥昌團聚,觸怒天帝,被除名仙籍,化身為石。古記里亦稱其為“系馬樁”,今世人多不從其說。

金龜戲玉蟾

在今大上方北側峰頭。有大小二石,一前一后,前者若蟾,后者如龜,追深戲嬉,栩栩如生。于十八盤、毛女洞、三皇臺處均可觀賞。傳說金龜玉蟾乃王母官中的金童、玉女,青梅竹馬兩相悅。一日王母在大羅峰宴會群仙,二人眉目傳情被王母知覺,便將其貶出仙界,咒為龜蟾化石。

天女散花

在華山峪白鹿龕崖璧。由藥王洞翹首東望可見,為崖坡方形巨石,高約5米,石上紋理斑駁形態隱約若一少女,窄腰廣袖,姿態婀娜,謂之“天女”。每逢盛春,石下坡谷山花競開,絢麗多彩,傳為石上仙女拋撒所致,故稱“天女散花”。

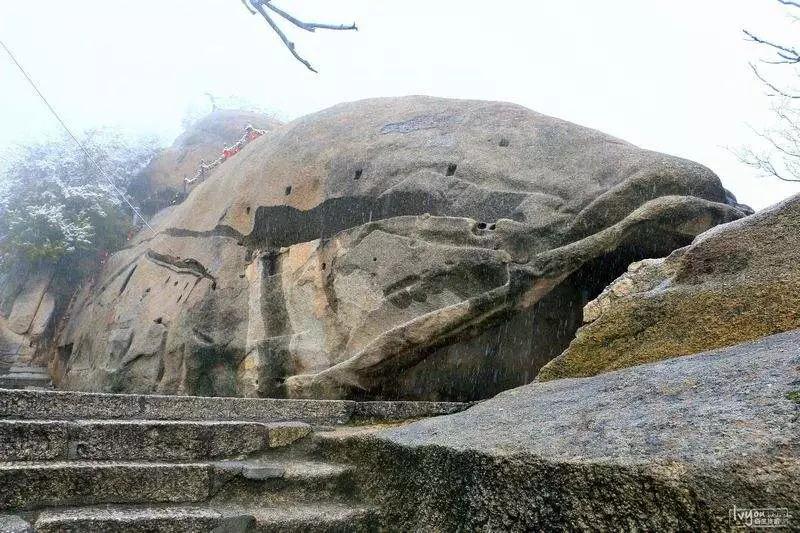

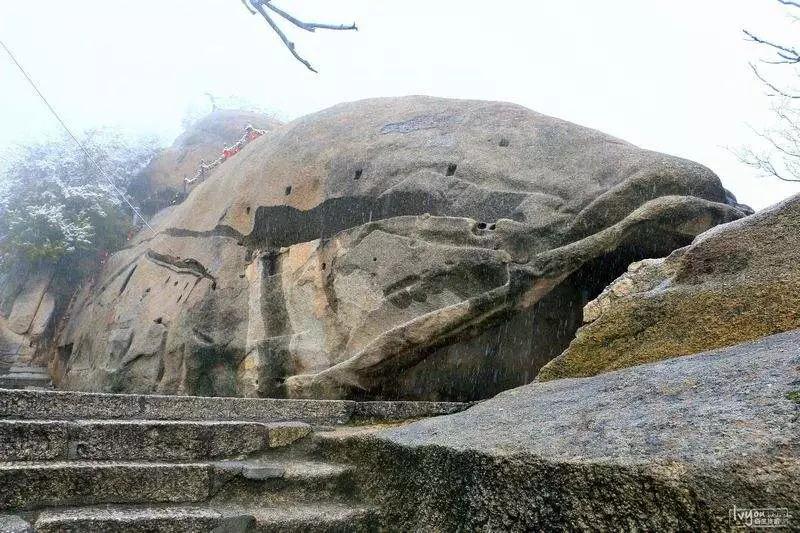

混元石

在莎蘿坪上升岳路東側,為一塊天然巨石。傳說盤古開天辟地時此石即立于此處。女媧煉石補天,曾選中此石,不料石無意補天,以致寂寞至今,由于誕生于遠古洪荒時代,故名日“混元”。石上面有明代石刻“蓮屏松柱”四字。石西有草體石刻“華岳在天上,飛煙蕩浩胸。蒼生停雷雨,比翼跨蒼龍”。石西崖壁,平時細流清滑,滋潤生靈;雨后飛瀑千尺,水花進射,聲如吼雷;冬令時節,懸崖百丈,冰結瀑柱,甚為壯觀。

蛇 石

又名白蛇著箭,在華山峪混元石路北崖壁,為崖隙間一白色條狀石塊,狀如蛇首。傳說是被亂箭射殺之蛇精所化。當地民間流傳的“安幼與遇花姑”及眾箭射蛇精的故事,就發生在這里。今俗俚亦稱此石為“白蛇遭難”,乃為一誤。又有好事者將其附會于戲曲舊蛇傳)中之白蛇,實為以訛傳訛。原登山路沿潤而行,行人遠觀蛇石異常生動。“文化大革命”中無聊者練槍以蛇為靶,石被擊毀。1985 年,華山管理局令工匠鑿蛇首以補其景。但因今登山路距蛇石較近,觀之其神態已大不如前。

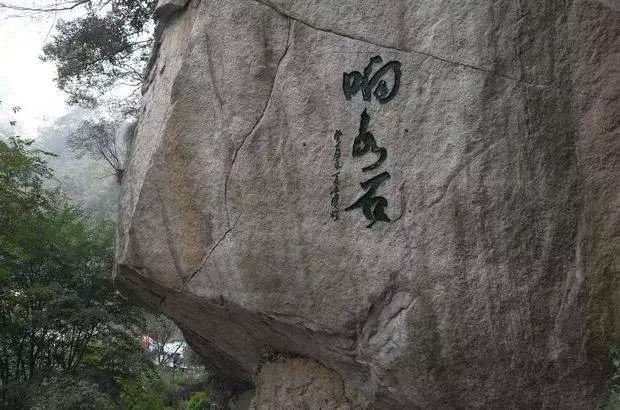

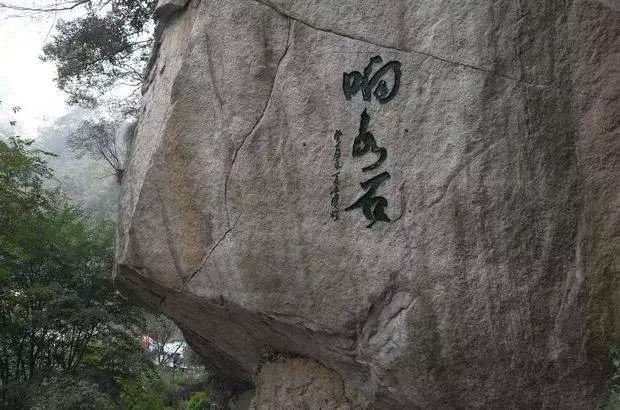

響水石

在華山峪三皇臺南,登山路西側。一巨石高文余,依崖而立,中間四進,兩側旁突,上部前傾若龕,游人于石龕下側耳細聽,可聞水聲發自石頂,請潺然宛如絲竹。試覓之,石上并無水流,實為石東谷中深水回音。石上鑿有“響水石”三字。

趙匡胤拴馬樁

又名玉柱峰,系馬峰,在西峰壁下。華山峪莎蘿坪、毛女洞等多處均可觀賞。為一直立巨石,高約四,五十米,石形修長如豎一樁。相傳宋太祖趙匡胤人華山尋訪陳摶,曾拴馬于此。

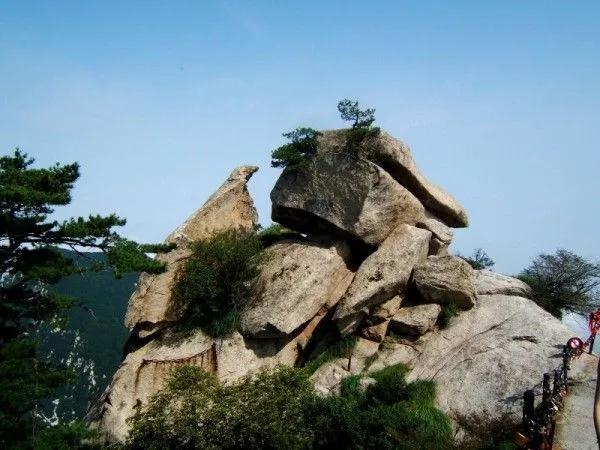

獅子滾繡球

在青柯坪西南獅子嶺上,為“華清八景”之一。嶺脊有三石,其南一石如獅子面北而臥,其北一石呈球形,二石 若民間社火中的獅子滾繡球,故名。又因在不同角度觀賞,其南一石酷似狗熊,民間又有人稱之為“熊看寶”,青柯坪、聚仙臺、北峰等處均可見。

二仙下棋

在華山峪青柯坪南山嶺上,由青柯坪道院、聚仙臺及犁溝處觀賞最佳。本為崖巔對石,遠望之如云中二仙, 面桌對坐,弈戰正酣,故名。 為“華清八景”之一。

石仙人

俗稱“和合二仙”,為“華清八景”之一。王處一《西岳華山志》載:“石仙人者,在岳北面半腹中。”今觀在水帝洞上崖壁,有赭色石紋,隱約如二人攜手而立。傳說華山道士師徒三人,于密林中采藥,常遇二位醫發小童相助,日久生疑,暗隨之,果得大人參兩株,師將此參摻和玉泉之水,煉濟世仙丹,不意為二徒偷食。二徒恐師怒,潛逃時撞上絕壁,化為““石仙人”。 又傳石仙人時隱時見,而看清其面目者,必將福壽雙增。

壽星石

在青柯坪南。于東道院院內眺望西南,可見山坡林草中直立一橢圓形巨石,高數十米,其形態如 長壽老人之首,高額禿頂,隆鼻細目,作面東仰望之態.其為生動,稱“壽星石”,又稱“壽星望岳”,是為“華清八景”之一。

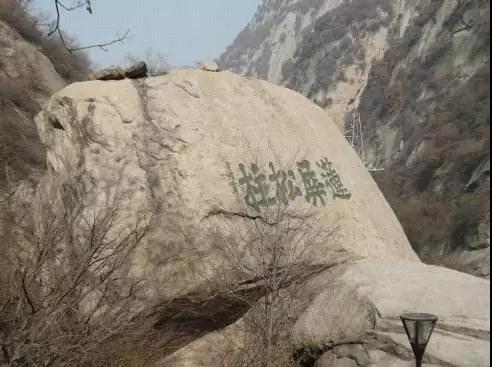

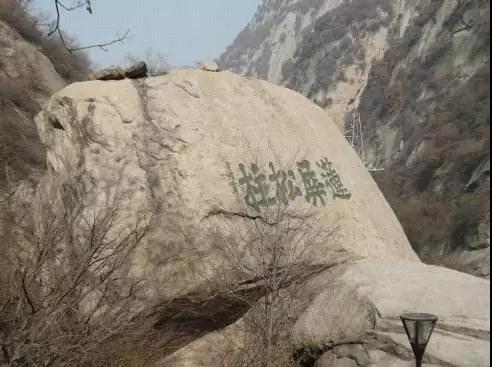

回心石

回心石在華山有兩處。處在青柯坪東道院后坡,有巨石,高數丈, 上有大家體石刻“回心石”三字。字上還有大片楷體文字,因年代久遠,字體剝落,無從考證其鐫刻年代與記事。另一處在千尺幢下。因此處仰望千尺幢,絕壁千仞,勢如刀削,天開一線,寒索倒懸,登者至此,畏難不前,折身下山者不乏其人,故日“回心”。又傳,元朝道士賀志真帶領門徒在華山開道鑿洞,苦修外功,有門徒因不堪其苦,趁師傅南天門外懸空鑿洞時,砍斷繩索,墮師深淵。但當他們逃離下山至千尺幢下時,卻與師相遇,二徒方悟師非凡人,于是悔恨萬般,回心轉意,復又隨師人山修煉。今崖壁鐫有“回心石”三字,旁還有“英雄進步”等石刻多處,以激勵登攀者莫畏艱險,勇往直前。

飛龍石

在華山峪回心石北崖壁,此處壁立千仞,平整如削。壁上有白色石紋一條,寬尺余,長數十丈,自崖根蜿蜓而上,若龍騰之狀,故名。1992 年華山管理局于其側鑿蘭州軍區某首長所書“龍騰”二字。

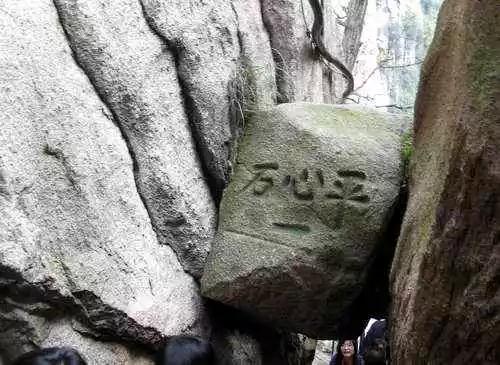

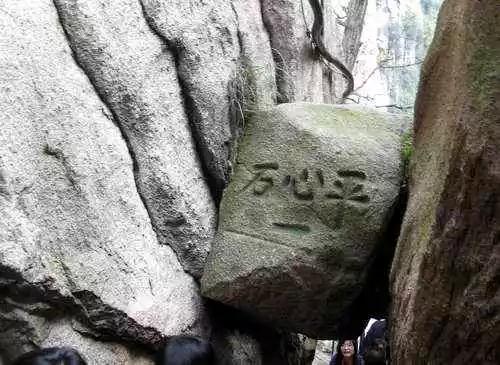

驚心石 平心石

均在百尺峽上。其處兩側崖壁對立通近,中間狹窄,石隙僅可容一人通過,為上下百尺峽之甬道。甬道上方挾石兩塊,面下一石上鐫“驚心石”三字,面上一石鐫“平心石”三字。明楊嗣昌《太華山記》對驚心石有生動記述:“峽中乃有大石,不知何自飛來,如欲墮澗而為兩崖所挾迫不能下。又若懼兩崖之將合而以身撐拄其間。行人俯頸而下之,或急于出險,不能賞其靈異,斯為足惜....游人過驚心石,回首仰望,斯為“平心石”三字,不僅驚魂方定,且為過石下時的倉皇舉動啞然失笑。今游山者留有打油詩歌驚心石日:“未作虧心事。莫驚,莫驚!”

云頭石

在百尺峽上,為一云狀石塊。吳同春《太華雙游記》載:百尺峽“頂有巨石若玉,題‘云頭石’三字”。

魚嘴石

在北峰真武殿北,巨石形 如魚嘴,俗稱“鯉魚大張嘴”,形象異常生動通真。魚嘴內闊方丈余,昔時善男信女于嘴內供奉神像,逢三元八節,魚嘴內香姻繚繞,別有情趣,據傳此取“五谷豐登,年年有魚(余)”吉意。嘴前鑿有蓄水池,相傳此水汲之不涸。

黑虎石

北峰頂松間橫-一巨石,色青黑,形類臥虎,上刻“黑虎石”三字。攝影藝術家由北峰頂拍攝華山主峰全景,多取此石為前景人畫,山雄虎威,相得益彰。

石瀑布

站北峰頂眺望西北,可見一峰兀立,峰東裸露之花崗巖體由于雨水沖蝕,形成多條弧形石紋,層層垂落。其形態如巨形瀑布,氣勢恢宏,游人觀賞間恍若聞其瀑水轟鳴之聲,故稱之石瀑布。

仙人仰臥

在黃甫峪。華山北峰以上東望均可觀賞,實為王刁嶺之側形。自南而北,山上幾個峰嶺連接,成臥仙之狀。居南一峰狀若人頭,濃發茂髯;居中一峰如腹,渾圓突起;居北一峰似腿,屈膝仰伸。 整體形態,宛如- 個巨人高枕面北而臥,形象通真生動。傳說巨人為神話故事中開山導河之巨靈神,功成力疲,于此小憩化為山峰。

飛泉寶旭石

在臥牛臺上,李格《華岳志》載:“飛泉寶旭石在鐵牛臺,泉口銜大石,其因如丸,,其大如斗,播之則動,取之不得。”今尋之不得。

上馬石

在五云峰雞換果北,為嶺上一馬背形巨石。 石西為深壑,側旁古松森郁。風則鳴如馬嘶。趙嘉肇《太華記游略》記述:“觀上馬石,嶺如馬脊。傳有瘋道人往來山頭,一日天馬降,就石乘馬去。”又有人稱此石為石馬,言周武王伐紂班師后,馬放南山,其一馬離群至此, 化為此石。今玉泉院殿前有“馬放南山”句,即志其事。

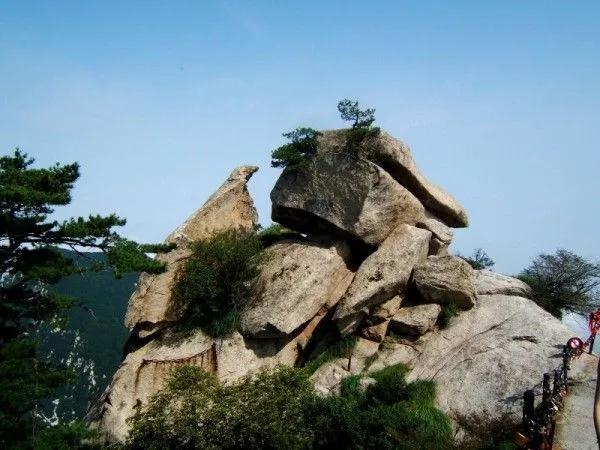

錦雞守玉函

在五云峰金鎖關下,石景由兩部分構成。一石長約丈余,寬約3尺,厚約5尺,有蓋覆其上,形若玉匣;另一石在側,形象如雞,有頭有尾,羽紋斑斕。兩石合成錦雞守玉麗之態。傳說有位名陰長生的神仙,撕裂道袍,上書點石成金的丹經秘訣,封于青玉函內,置之金鎖關前,著一錦雞看守。久之,錦雞與玉函同化為石。

玉女石馬

在中峰玉女祠南。有白石形如馬。《雍勝略》記述:“祠南有玉女石馬,甚靈異,夜聞嘶啖之聲。”傳說石馬為玉女坐騎,《華岳集》載:“東峰右襟下為玉女峰,昔有人見玉女乘石馬人峰間。”明李攀龍有“石馬長嘶漢苑風”詩句傳世。

猴子觀文約

由東峰下棋亭處觀賞為最佳位置。石在壑南三公崖壁前,由兩部分組成。一石略方正,石面平滑,形如一紙。其下一石若猴子蹲坐之態,遙相呼應,呈猴子觀文約之勢。傳說宋太祖趙匡胤稱帝前與陳摶博臺對弈,以華山為賭注,并立下文約,后棋敗欲毀約。陳摶便一口仙氣將文約吹貼在壑外崖壁,并令一神猴守之。久之,猴與文約同化為石。今游人細觀,石上文約字跡隱約可辨。

鷹翅石

在南天門西北路側。一片石貼崖而立,羽狀紋理清晰可辨,色蒼黑如黛,若一只碩大的魔翅,故名。 傳說神鷹為華山之摯友,亦是華山松帶翅之靈魂。一次,當雷電施暴欲毀松樹時,神鷹立即俯沖過來,張開翅膀護住樹冠,不幸一翅被擊折,落地化為此石。

金龜拜三公

在三鳳山西側。峰崩一石,形態如色,在夕陽照耀下通體金黃,云霧流動,更增其動感。站煉丹爐、伸天池等處隔壑觀望,其態若巨型金龜向三公點首朝拜,故名。今游人多在南峰處處攝影留念,以應長壽之吉說。

鼓石

在華山南峰練丹爐側。一石揮圓如枝,人傳鼓不擊自鴨。《華山記》記述:“華山高巖四合.重嶺秀起,上有石池,北有石鼓,父老相傳云,常有聞其鳴者。”又傳石鼓有二,各在東西石樓峰,為白帝鐘鼓樓內之物。

巨靈足

在華山西峰屈嶺南端,為天然石臼,宛若足跡。 明王履《始人華山至西峰記》記述“岡稍南,大跡一岡上,深可三寸,長四尺余,旁鐫‘巨靈足’三字。”相傳為劈山導河之巨靈神留下的足跡。

斧劈石

在華山西峰翠云宮西,因沉香劈山救母的傳說得名。傳說神仙三圣母與書生劉彥昌一見鐘情,私結姻緣,被其兄二郎神楊戩察覺,施法力將三圣母壓在西峰巨石下。三圣母石下產子,取名沉香,長大成人,受仙師指點,執神斧劈開巨石,母子重得團圓。今觀此石,高文許,長數丈,攔腰斷而為三,且有石覆蓋其上。石上有隙,僅容一人。進隙仰觀,頂端石上凹凸不平,似一婦人躺臥留下的痕跡,腹乳皆備(實為風蝕洞穴)。 明范守己《自細辛坪登岳頂諸峰記》中稱:“斧劈石,其說尤怪誕,第石內空處,儼然人形,亦可異也。”對于這一自然景觀的科學解釋是:在第四紀冰期時,由于凍融作用的影響,水沿石中裂隙滲入,寒冷時結冰,體積膨脹,產生強大的側向壓力,年深月久,裂縫越來越大,最后導致整塊巖石破裂為數段。

摘星石

在華山西峰絕頂。石高數丈,頂部面積20余平方米,石面豐隆平整,仁立其上,頓有“星辰可摘"之感。石上題刻頗多,以“振衣獨立”、“高可留云”“青天一握”為最著。其字體古樸剛勁,風格沉穩雄奇,堪稱書法杰作。明隆慶年間舉人、華陰人王來賓有《登摘星石》詩日:“我來共上摘星石,奇石凌峰應上臺。舉手欲搖星斗近,云堆石下即蓬菜。”昔日垂索登臺,舉步維艱,故諸多游人至此即望而生畏。今于石側鑿石為階,增置鐵索,盡可拾級登臨,高瞻遠矚,一覽群山,抒懷壯志。

西峰龜石

在西峰楊公塔西側。崖頂一龜形巨石,呈翹首北望之態。明魏光緒《華游記》載:“由煉丹爐北去達西峰,石龜遠觀肖甚,近視,殊弗類。”石西為萬丈深谷。逢多云季節,云自谷出,輒與峰平,石龜如浮海上,游人有好事者臨危坐石上,謂之“駕龜渡海”。

雙鴿石

在黃甫峪北峰索道下站北崖壁,朝南崖坎上有兩塊青灰小石,望之,其形如鴿雙棲,頭尾俱備,惟妙惟肖。

魚龍變化石

在黃甫峪瓦廟溝南,由索道下站南行一公里處仰望西崖可見。為崖壁自然石紋鱗須森然,若魚若龍,其首恰對一瀑水出口,故又稱“鯉魚跳龍門”。

太白醉酒石

在黃甫峪秦王龕下。澗中一石,周可方丈,其面如如削,,其頂平坦。傳說李白仕途失意,攜友人荷美酒,拎琴瑟,經黃甫峪登華山,曾在此把酒長歌,醉臥石上,故名。石下一泓碧水,廣約20平方米,是為“太白醒酒潭”。

仙人拜岳石

在南峰東南壑外,由黃南峪秦王龕南望可見。一巨石高數十米,遠望其形如一人拱手朝拜華岳故名。其石本同猴子觀文約中之石猴為一石,因觀賞角度不同,形態亦不同。

龜蛇鎖車箱

在仙峪內斜嶺東北峰巔。由斜嶺上東望,可見二石形狀酷似龜蛇。斜嶺西下為天下第七水府一一車箱龍潭,傳說龜蛇即守衛車箱水府之二將軍。

劉秀車轍

在甕峪關門口內北壁。其處石崖削立,崖壁上有兩條白色石紋,自西而東,并列伸延,長數百米,狀如車轍。相傳漢時王養領兵追趕劉秀,劉秀駕車逃到此處,見一崖橫阻,追兵將至,情急中禱于岳神,車馬便飛崖而上。王莽知劉秀有天神相助,只好就此罷休。崖上石紋,即劉秀車行時留下的車轍印痕。

相公帽

在仙峪蛤蟆溝。谷中有一巨石,頂部平坦,可容十幾人坐臥。其東側山體腰部形成一塊獨立的巨石,悸危欲墜,正視如古代相公所戴之帽,人稱相公帽,為仙峪中第一石景。

飲馬槽

在仙峪石板溝口大棧道以南溪西畔。有一巨石,昔日水流沖蝕出一狹長的深槽,長約1.5米寬不足30厘米,槽中有水,絕似舊時之飲馬石槽,故名。

大華山智慧旅游綜合整理

編輯:麓曉 審核:Jenny

轉載請注明出處

位客人

位客人