金秋十月,一片片火紅的樹葉,點綴著古銅色的崖畔,隱隱飄忽著深秋的光艷。清澈的碧流在幽谷里婉轉地流淌,似乎在傾訴著大山的心曲,傾訴著蘊藏在這里的一處美麗壯觀的鳳凰身姿和情愛景象。

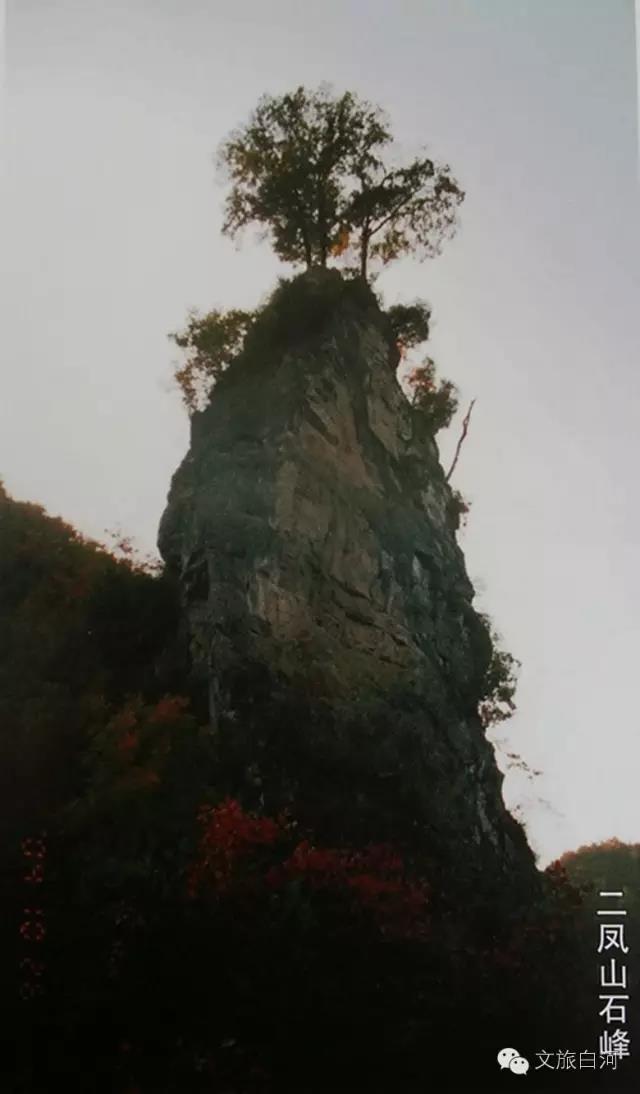

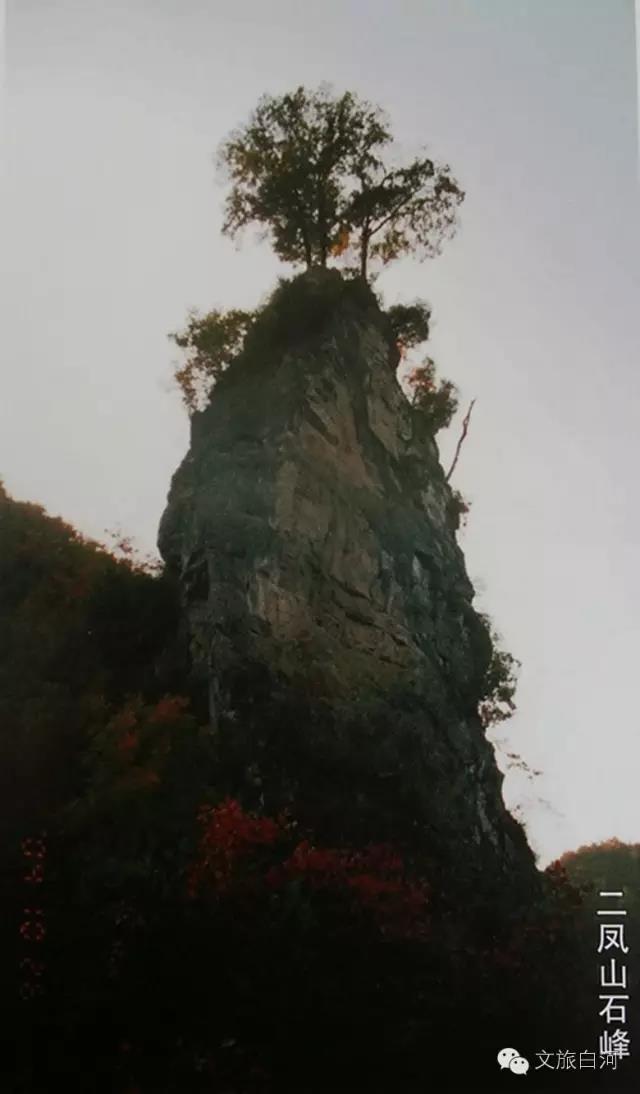

行十多里,峽谷豁然開朗,抬頭仰望,一座巍峨的山頭,聳立于寶藍色的天幕之中。

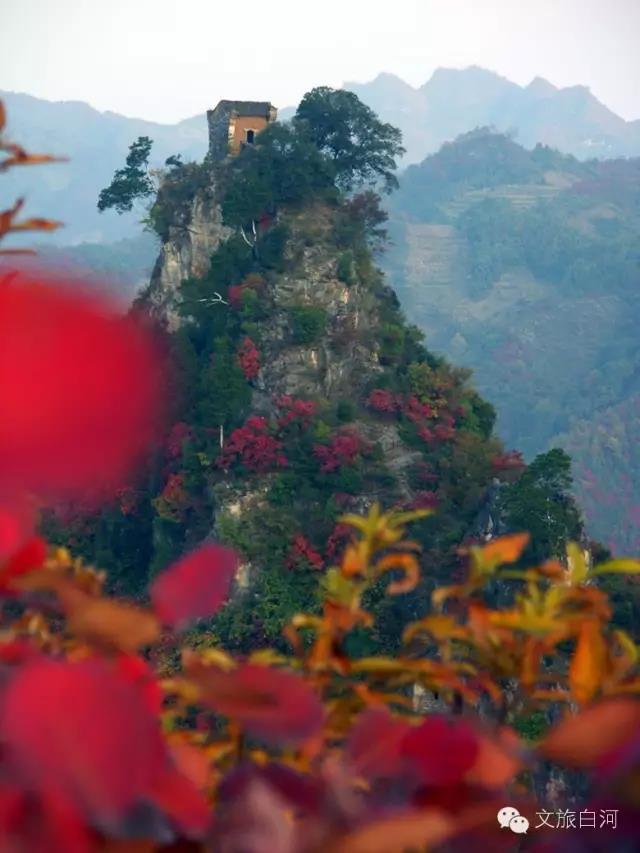

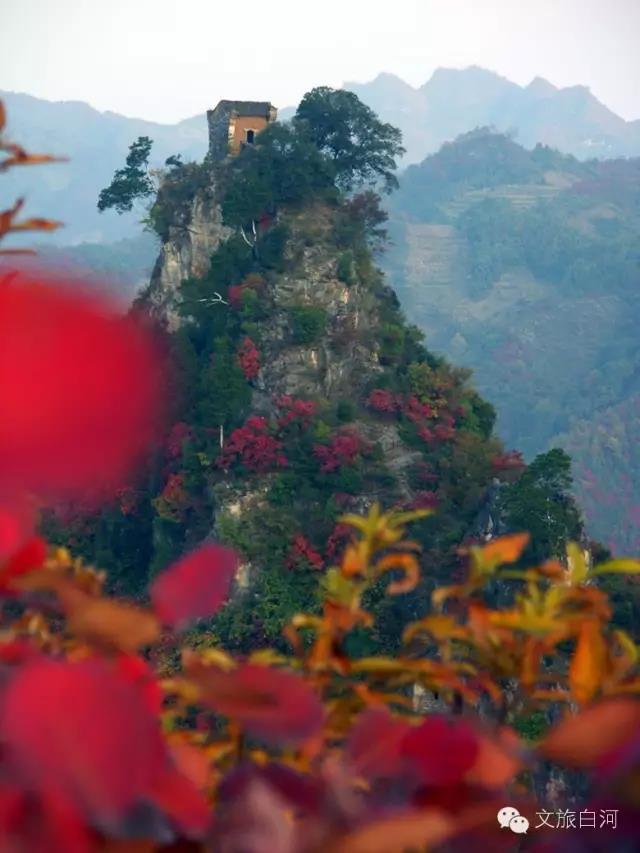

山頭之上,是一前一后兩座山峰,云朵似的樹木,蒼翠而深沉,靜美而蕭穆。一座飛檐翹壁的廟宇,坐落其中。這就是秀峰飄逸的二鳳山或二凰山。

有關鳳求凰的情愛故事,不知令多少人為之向往和感動。

也許,在我們的生命中,常常會為情所累,被情所困,去又不知情為何物?

當我們來到二鳳山西邊的一座山梁,觀看二鳳山的全貌時,我們的心靈不得不被二鳳山的神韻所震撼:其姿逼真,其形壯觀,其態罕見。一前一后兩座山峰,恰似一對在雄惲大山上形影相隨,展翅欲飛的鳳凰鳥。

這是上蒼為我們打造的情和愛的象征,這是大自然為我們展現出的情為何物的答案。兩座山峰似在無聲地告訴我們:情是相牽、情是相連,情是相互之間的憐惜。

兩座山峰上奇石突兀,多姿多態,用塊石壘砌和在峭壁上開鑿的羊腸古道、盤旋其間,石縫里生長的鐵青樹,臨風而立,猶如鳳凰蓬起的桂冠;巖畔上的白皮松,枝干潔白遒勁,針葉蒼翠婆娑,頗似鳳凰的羽毛。它們將二鳳山裝扮得更加神秘,為二鳳山增添了深遠的意蘊和無窮的靈性。

在那遠古洪荒里,是什么力量,將纏繞于人世間的情與愛,用這般的形態凝定于此呢?

在前面這座山峰下面,高大空曠的天然石洞貫穿南北,洞中原是二鳳山僧人居住和生活的房屋,溫柔的南風和粗獷的北風,從洞中匆匆相會后,便帶著思念與向往浪跡海角天涯。

山頂上的鐵青樹,默默地記錄著歲月的年輪。厚積的碧葉,在陽光和清風中閃爍著金屬般的亮光和聲響。雕梁畫棟的廟宇建于清嘉慶七年,廟宇浸透了歲月的幽深,閃耀著古老的輝煌。廟堂中的觀音等神像,依然沉浸在古老的慈祥與威嚴之中。廟前石碑上雕刻著的文字,面對無窮歷史的叩問,就連自身也逐漸模糊起來。

廟宇越是古老,越是顯得莊嚴和神圣。在經歷了熱鬧與輝煌之后,便在這里平靜地注視著愛與恨的交織,生與死的輪回,過去與現在的更替;抑或猶如一位白發蒼蒼的老婦人,在晨曦的照耀與夕陽的撫慰之中,獨自回憶不斷流逝的歲月往事,回憶著曾經擁有過的美麗青春和甜蜜愛情。

在二鳳山之南的一面峭壁之間,在距山腳小河三百米之上,是一處氣象萬千的黃龍洞,洞口只能容一人進出,一股冰澈透亮的碧水,不為天旱雨澇而生變,從洞內源源不斷地往外涌流,洞內越進越開闊,時而碧水盈潭,時而水落深淵。碧水盈潭之時人不能入,水落深淵之后,人可從潭中過,進入又一開闊處,石幔如瀑,鐘乳林立,其間有石桌石椅,宛如龍宮,過龍宮,洞天重疊,山河景象無窮,因奇險交織,不得而返。

當走出黃龍洞,賞罷梅花鹿,行于河畔向二鳳山作離別的回首時,二鳳山那相互憐惜的輪廓,在不可言喻的默契里,正彌漫著充盈于天地的溫馨與甜蜜。因為情愛,使大自然變得這般神奇迷人;因為情愛,使這漫山遍野的紅葉,照亮了向往的天空,染紅了相思的海洋……

“鳳兮鳳兮歸故里,游遨四海求其凰,有艷淑女在此房,室邇人遐毒我腸,何緣交頸為鴛鴦……”

司馬相如的《鳳求凰》在耳畔回響,在川水這個美麗的山水間回落。

文:宋顯崢 攝影:劉明 宋顯崢 李亞 林成敏 黃良超

位客人

位客人