1951年,一位老農民到湖南衡東縣三樟鄉趕集,眼看著時間到了中午,農民口渴,就到鄉公所討碗水喝,鄉公所的墻壁上掛著一張毛主席的彩色畫像,毛主席,是千千萬萬人民心中的大英雄,就算沒有親眼見過,但他的名字早已經是家喻戶曉了。

老農民當然也聽過毛主席的名字,但卻不知道毛主席的模樣,看著墻上的畫像,老農民端著水的手瞬間停在空中,表情怔住,仿佛在思索著什么,過了好一會,突然激動地叫起來:“哎呀,這不是我潤之兄弟嗎?”

他的叫聲瞬間引來所有人,直到大家告訴他,他才知道眼前畫像的人就是農民們感恩戴德的毛主席!

原來,偉大的毛主席就是自己的好兄弟,農民再也顧不上趕集了,內心澎湃激動萬分。

毛主席少年從軍記

老農民叫彭友勝,是毛主席第一次從軍時結交的朋友,而且,當時在部隊里,毛主席還是他手下的兵!

1911年10月,辛亥革命的火焰在全國各地迅速燃燒開來,有志之士紛紛站出來,湖南革命人在長沙奮然起義,正在長沙讀書的毛主席決心投筆從戎,為革命出力,于是毫不猶豫地前去革命軍隊報名。

等意氣風發的毛主席到了軍營門口,卻得到了一個通知:要想從軍,就必須找一個可靠的人擔保。

要知道,毛主席只身一人來長沙求學,哪里有什么擔保人,從軍是為了國家,是為了革命,難道就因為沒有擔保人,阻擋自己的救國之心嗎,實在沒有這種道理,毛主席直接與招兵的人爭論了起來。

毛主席的一番慷慨之詞,雖然沒有打動招兵處的人,卻打動了正好在周圍的一位老兵朱其升。

朱其升將毛主席帶進軍營,帶到副班長彭友勝面前,彭友勝出生于清光緒十年,也就是1884年,比毛主席大9歲,他生在湖南衡東三樟鄉栗子港灣,自小,彭友勝就過著砍柴、放牛、捕魚的生活。

1899年,家里日子苦,15歲的彭友勝背井離鄉,在長沙做工,直到1907年,辛亥革命前夕,湖南新軍在招人,23歲的彭友勝加入軍隊,勤勤懇懇當了幾年兵,走到了副班長的位置。

朱其升將毛主席帶來,問彭友勝:“副班長,這位兄弟愿意參加革命軍,但是沒有人擔保,要不,我們為他擔保行嗎?”

彭友勝是在苦日子里長大的,除了小時候讀過半年私塾外,沒有讀過書,他自覺自己沒什么文化,尤為敬重讀書人,再加上朱其升的轉述,彭友勝覺毛主席放棄讀書,前來參軍,絕對是個有志青年,毫不猶豫就答應了為素不相識的毛主席做擔保人。

在彭友勝、朱其升的幫助下,毛主席進入軍營,成為一名新兵。彭友勝帶毛主席走進班里,毛主席大大方方介紹自己:

“大家好,我叫毛潤之,又名毛澤東,小名叫石三伢子,家住在湘潭韶山沖,今天來軍營當兵,煩請各位弟兄們,多多關照。”

彭友勝與毛主席住在同一宿舍,還是上下鋪,毛主席住在上鋪,彭友勝住在他的下鋪。

剛當了新兵,毛主席既沒錢,又沒什么家當,再加上打仗時期,軍營里物資匱乏,新兵還沒有領到棉衣等裝備,毛主席就穿著自己單薄的衣服,朱其升看見,就將自己的衣服分給他一些,幫助他御寒過冬,這讓毛主席十分感激。

當了兵之后,毛主席勤加練習,學習掌握軍事技能,彭友勝很欣賞他,見他練得好,時常叫他給新兵們做示范動作。

毛主席是個很有正義感的人,一天,他在路上看到有兵痞拿了老婆婆的香煙,不掏錢就想走,他直接過去,要拿兵痞掏錢,兵痞見他身材魁梧,高高大大,再加上又深得副班長彭友勝的愛護,也不敢叫囂,最后還是乖乖給了錢。

要知道,毛主席是極其愛讀書的,即使在軍營每日訓練的情形下,他都沒放下學習,七塊大洋的軍餉,兩塊用在伙食上,毛主席將剩下的錢全都用來買報紙,訓練之余,毛主席全神貫注地看報紙。

很多士兵都是窮苦孩子出身,不識字,彭友勝就邀請毛主席為大家讀報、講時事,他還會幫士兵們寫家信,讀信,在班里尤其受敬重,彭友勝特別規定,毛主席讀報的時候,任何人不愿意打擾,這一點優待,毛主席內心很感動。

“我之所以后來會記賬、寫字、做生意,這多虧了當時毛潤之的幫助。”

彭友勝越發地欣賞敬重這個年輕人,雖說他是自己手下的兵,但彭友勝心中已經將毛主席視為老師,那段時間,毛主席在軍營里的威望很高,深得長官和士兵的喜愛。

彭友勝還以為,這種大家一起當兵報國的日子能持續下去呢,沒想到1912年春天,毛主席就告訴彭友勝:“我決定離開軍隊。”

毛主席離開軍隊

毛主席這一突然的決定,彭友勝太驚詫了,他怎么也沒想到,這位優秀青年這么快就要離開,他勸說毛主席,在軍隊深受器重,還能建功立業,報效國家,何不留下來。

但彼時時局已經不同,1912年,清朝末代皇帝溥儀已經退位,中華民國正式成立,毛主席打算繼續讀書,不留在革命軍里了,彭友勝勸說無果后,決定支持毛主席,彭友勝相信,有朝一日這個年輕人定會實現他的偉大抱負。

軍營的戰士們依依不舍,大家湊錢辦了一桌酒席,給毛主席餞行,飯菜很簡單,特意準備了一盤紅燒肉,彭友勝知道,毛主席愛吃這道菜,眾人舉起杯來,送別毛主席,期待來日再見。

臨走前,彭友勝硬是塞給毛主席兩塊大洋,他清楚,這個年輕人的日子并不容易!

就這樣,毛主席告別了從軍生活,繼續讀書,組織新民學會,結識了李大釗、陳獨秀等優秀老師們,加入共產黨,走上革命道路,并在這條道路上愈挫愈勇,帶領大家走向充滿光明的前方。

他當兵時結識的好友彭友勝繼續留在軍隊里,后來被編為國民革命軍,朱其升原本是個鐵匠,回到家鄉繼續做鐵匠,憑這門手藝能養家糊口。

二十世紀二十年代,北伐戰爭前夕,彭友勝還與毛主席見過一面,這時,他們已經分離十余年了。

毛主席在廣州組織農民運動講習所,宣傳革命思想,廣州的報紙上登載了“毛潤之來講學”的消息,而彭友勝所在的部隊也剛好轉戰到廣州,他在報紙上看到了這條消息,心想:“毛潤之也到廣州來了?”他決定,去見見這位十多年未見的老友。

彭友勝找到講習所時,毛主席正在專心備課,看到熟悉的面孔,毛主席親切地招呼:“蓋三兄(彭友勝的別名),別來無恙啊,是什么風把你給吹來了?”

二人聊著分開后各自的經歷,彭友勝所在的隊伍被卷入軍閥混戰,日子并不好過,毛主席點上一根煙,頗有志氣地對他說:

“我們要在黑暗中摸索一條救國救民的道路,這條路,風風雨雨,坎坎坷坷,注定充滿危險,隨時都要準備好流血犧牲,這條路,今后還有很長,當前,就是要喚起千百萬工農民眾,打倒列強,打倒軍閥,愿國民革命早日成功。”

毛主席邀請彭友勝留下來,一起搞革命,彭友勝思索了一會兒,覺得自己是個大老粗,能力扛不起這種重任:“我留在你身邊怕幫不了什么忙,不如繼續當兵扛槍。”

毛主席沒有再多勸說,二人又暢聊起了關于軍營的事情,一直聊到深夜,才告別分開,而這一分開,便到了新中國成立之后。

經過抗日戰爭、解放戰爭的洗禮,共產黨逐漸發展壯大,毛主席、周恩來等領袖帶領萬千軍民,走向革命勝利。另一邊,彭友勝在軍隊中,深感國民黨的腐敗黑暗,他毅然離開軍營,返回老家,先是做了幾年的倉庫保管員,再后來,回家務農,勤勤懇懇做個農民。

鄉村里信息來源少,彭友勝和廣大農民一樣,知道他們迎來了全新的生活,卻不知道讓自己感激萬分的偉大領袖毛主席是何模樣,直到1951年那一日,他看到鄉公所墻上毛潤之的畫像。

彭友勝給毛主席寫信

彭友勝激動地大叫,將鄉公所里的工作人員都引了過來,他興奮地問:“你們怎么有我潤之兄弟的照片?還掛在了這里。”

“這就是被鄉親們稱為‘大救星’的毛主席啊!”工作人員說。

彭友勝直接興奮地手舞足蹈,跟大家說自己認識毛主席,還滔滔不絕地講起了他與毛主席在軍營里的故事,趕集回家后,彭友勝激動地都睡不著覺。

他跟家里人講,等忙完秋收,自己要背上一袋新米,去北京,去看看多年未見的潤之兄弟。畢竟這么多年過去了,為了穩妥,彭友勝打算先給毛主席寫一封信。

彭友勝文化不高,他買來紙筆、信封,邀請當地的夏金聲老先生幫忙代筆,給毛主席寫一封信,信中的大概意思是自己分到田地后,特別高興,希望能有機會再見毛主席一面,再續舊情,在信里,彭友勝還提到一個小小的請求,拜托毛主席幫忙安排工作。

信寄出后,彭友勝整日期盼回信,等得他茶不思、飯不想,就連妻子都看不下去:“毛主席要管理我們國家那么多的大事,哪里有空閑管你,六七十歲的人了,還要異想天開!”

漸漸地,彭友勝也放棄了收信的希望,他是3月份寄信的,等到4月的一天,家里突然來了個郵遞員,將毛主席的親筆回信送到彭友勝的手上,彭友勝頓了一會,沒有直接打開,而是雙手捧著信,雙眼早已噙滿了淚花。

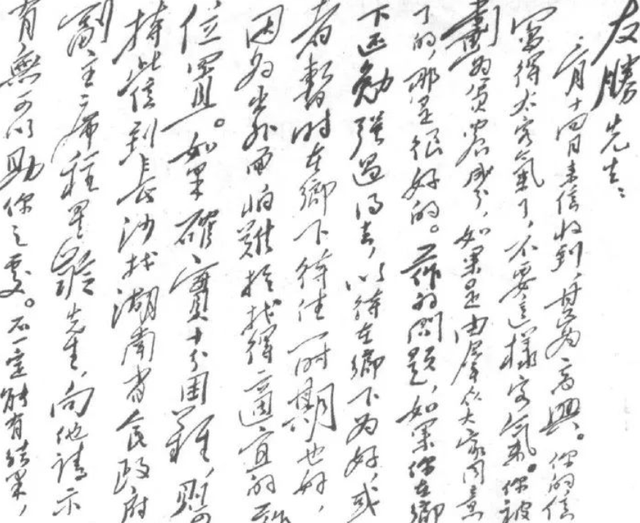

友勝先生:

三月十四日來信受到,甚為高興。

......

如果確實十分困難,可持此信到長沙,找湖南省人民政府副主席程星齡先生,向他請示有無可以助你之處,不一定有結果......去時,可將你在辛亥革命時,在湖南軍隊中工作過和我同事向他作報告。

毛澤東,三月卅一日

收到彭友勝的來信,毛主席表示很高興,而對于他的工作,毛主席沒有明確答應,但是為他指明了方向,給他盡可能的幫助,要知道,即使對自己的子女,毛主席也從不搞特殊,但會盡可能給親朋好友們關心,要做到如此,并不容易,但毛主席做得很好。

一方面,他給彭友勝回信,另一方面,他又給程星齡寫了封信,交待了彭友勝的情況:

此人叫彭友勝,按我過去的印象,是個老實人,辛亥革命那一年在湖南軍隊充副目(即副班長),我在他那一班充列兵,后來在廣州見過一面。

......

他來見時,請你加以考察。若歷史清白,則酌情幫助,或照辛亥革命人員例年給若干米,或一次給他一筆錢;若有工作能力又有辦法,則可為之介紹一個工作,請酌定。

毛主席并未直接交待程星齡,提供給彭友勝工作,數余年未見,中間發生了什么,他不清楚,所以建議程星齡先進行考察,再酌情決定選用,換句話說,彭友勝是需要靠自己的能力來獲得工作的。

彭友勝打算盡快啟程前往長沙,尋找毛主席所說的程星齡,臨行前,他與家人慶祝一番,用紅綢布將毛主席的親筆信包裹好,細心地放進抽屜里,生怕弄臟弄丟,向家人告別后,彭友勝乘坐火車去湖南長沙,請求見程星齡。

程星齡熱情地招待了彭友勝,并將他安置在省政府招待所,好吃好喝地招待著,半個多月后,彭友勝再也不好意思,主動向程星齡提出:“程副主席,你們將我視為上賓,天天讓我吃魚吃肉,實在不好意思......”

彭友勝表示,如果沒有合適的工作,自己也不麻煩省政府,這就啟程回家,繼續種地。因為彭友勝年紀大了,再加上不識幾個大字,確實沒有特別合適他的工作,但考慮到日子也困難,程星齡安排給他發放生活補助。

彭友勝還是在家務農種地,不同的是,從1951年6月開始,省政府每個月會給他發放30元的生活費,這極大地改善了一家人的生活,彭友勝及家人心中始終銘記著毛主席的這份恩情。

1952年,毛主席在中南海接見當年的老友朱其升,還提到了彭友勝:“去年春天,彭友勝曾寫信來,我給他回了信,你怎么不早些寫信給我?”原來,幾乎在同一時間,朱其升也給毛主席寫了信,同樣地,毛主席也回信表示關懷。

在中南海的書房里,毛主席與朱其升聊起了許多過往的事情,朱其升喚他為“主席”,毛主席親切地說:“不要稱我為主席,還是像以前一樣,叫我潤之吧。”

他始終記得過去的情義,毛主席說,雖然自己的新軍生活只有半年,但卻特別感謝彭友勝、朱其升對他的幫助,這一次他與朱其升見面,不僅和他暢聊許久,還熱情地留他吃飯,離開前,還給了他500塊的路費,值得一提的是,這些錢,都是從毛主席自己的稿費中出的。

彭家種著一大片茶樹,為感謝毛主席的關懷,彭友勝每年就給毛主席寄點好茶葉,他細心地將茶葉包裹好,隨即郵往北京,毛主席愛喝茶,除了自己品嘗,還會將彭友勝送過去的茶葉轉送給其他的朋友。

1960年,著名作家葉蔚林去衡山一帶采風,得知了彭友勝的故事,特意寫了一首歌,在作曲家白誠仁的幫助下,被成功編為了一首歌曲《挑擔茶葉上北京》,不久后,這首歌登上中南海懷仁堂的舞臺,傳到了毛主席的耳朵里,也將彭友勝的情意傳到毛主席身邊。

為毛主席送茶葉這件事,彭友勝一直堅持到去世,1969年11月,彭友勝因為不慎落水,不幸去世,但彭家的后輩們始終銘記毛主席的這份情誼。

位客人

位客人