我的媽媽

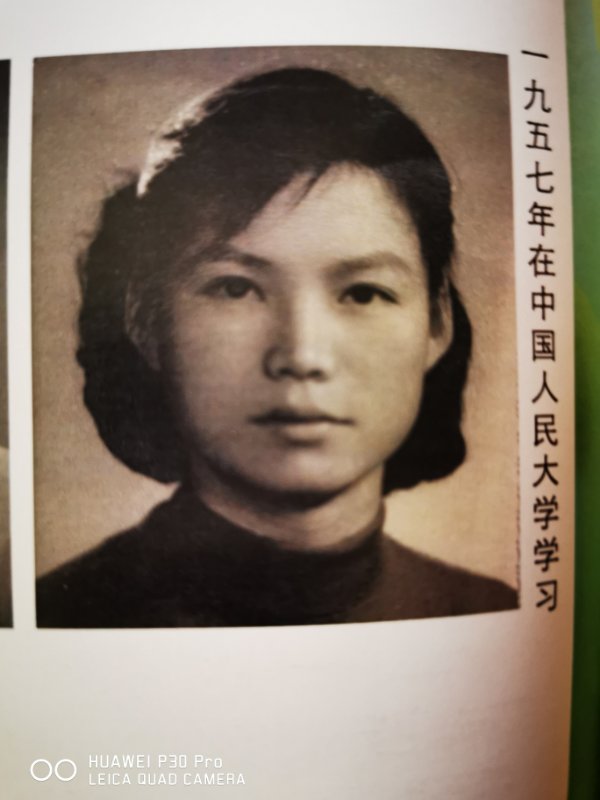

記志愿軍女戰(zhàn)士——劉若冰

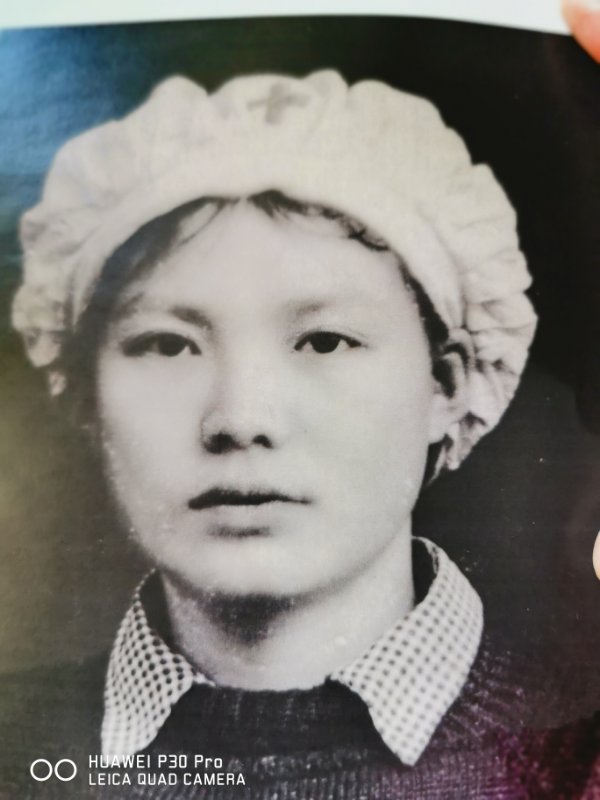

我的媽媽劉若冰,今年快88歲了。她今天獲得了中國人民志愿軍抗美援朝出國作戰(zhàn)70周年紀念章。作為她的女兒,我真為老媽媽感到高興和自豪。多年來我總想寫點兒什么,今天就讓我來敘述她那些不平凡的故事……。

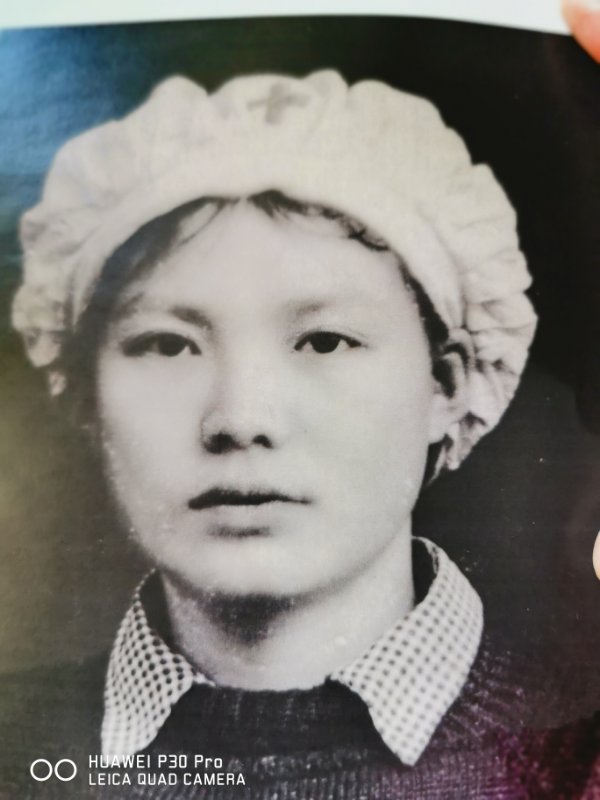

我媽媽出生在天府之國四川省。一九五○年朝鮮戰(zhàn)爭暴發(fā),不久戰(zhàn)火就燒到了鴨綠江邊。當(dāng)時只有十七歲的媽媽,棄筆從戎!和她的大哥一同報名參加了中國人民志愿軍。

入朝后,媽媽被分配到第十五軍野戰(zhàn)醫(yī)院第二分院作衛(wèi)生員。

野戰(zhàn)二分院主要任務(wù)是從戰(zhàn)場上轉(zhuǎn)運傷員至野戰(zhàn)醫(yī)院。媽媽在戰(zhàn)場上親眼看到戰(zhàn)爭的殘酷,看到部隊的戰(zhàn)士非常頑強,戰(zhàn)士們輕傷不下火線,有的戰(zhàn)士腹部受重傷,腸子都流出來了,硬是用軍用水壺將腸子頂住繼續(xù)戰(zhàn)斗……

媽媽她們冒著美軍飛機,炮火的掃射和轟炸將一批批傷員轉(zhuǎn)運到戰(zhàn)地醫(yī)院。硝煙彌漫的戰(zhàn)火使媽媽迅速完成從一名女學(xué)生向一名革命軍人的轉(zhuǎn)變。

在五次戰(zhàn)役中,我軍大步向前推進,一直打到漢城北邊的議政府。當(dāng)部隊后撤時,敵軍用炮火封鎖了公路,運送傷員的汽車和擔(dān)架隊與二分院被炮火隔離開,醫(yī)務(wù)人員只得用擔(dān)架抬著重傷員不分晝夜的往返!后來實在來不及了,二分院院長賈振林找到媽媽嚴肅的說:“現(xiàn)在情況緊急!這里的38名輕傷員交給你,你一定要把他們帶回后方醫(yī)院!”

十八歲的媽媽第一次單獨執(zhí)行任務(wù),她學(xué)著老同志的樣子,向院長行了一個軍禮說:“堅決完成任務(wù)!”

說完她背起藥箱,幾袋炒面和十幾個水壺單獨帶領(lǐng)38名傷員上路了。

傷病員中有一位連長,分析了當(dāng)時的處境告訴媽媽:我們左右兩翼都有敵軍,有的地方呈犬牙交錯狀,有的地方是敵人封鎖區(qū),我們隨時都有可能與敵人相遇。聽到這些媽媽有些害怕,但她向后看看幾十名傷員,深感責(zé)任重大,她想我是戰(zhàn)場上的白衣天使,我一定要想方設(shè)法把傷員帶回去!

她想著并高唱著(共青團員之歌)聽吧!戰(zhàn)斗的號角發(fā)出警報……她為自己壯膽,也鼓舞傷員的士氣。

天漸漸黑下來,路標(biāo)己被來往部隊踏得模糊不清,媽媽想我們決不能走錯路,所以每到一個路口媽媽便讓傷員休息,自己去前面探路,確信無誤后,再回來接傷員。

為了避免敵人襲擊,她為傷員作好偽裝,拉開距離,38人的隊伍,前后長達一百多米,敵機轟炸,或有炮火時,她時而指揮傷員臥倒,時而跑前跑后照顧體弱行動不便的傷員,傷員餓了,她就用水和炒面調(diào)制成糊為他們充饑。

一路上她與傷員結(jié)下深厚的友誼。

就這樣,在生與死的艱難困苦中,通過敵軍的多重封鎖線,經(jīng)過三天三夜艱苦跋涉,在媽媽和38名傷員的共同努力下,終于找到了后方醫(yī)院!醫(yī)院的戰(zhàn)友們圍上來,一把抱住媽媽說,以為你們犧牲了或被俘哩!醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)也稱贊媽媽把38名傷員一個不少的帶回來,任務(wù)完成的好!給媽媽立了三等功!

五次戰(zhàn)役勝利后部隊進入休整階段,由于媽媽刻苦學(xué)習(xí)和掌握醫(yī)療護理技術(shù)盡心盡力為傷病員服務(wù),又一次榮立三等功。還加入了中國共產(chǎn)黨!

媽媽帶領(lǐng)傷員沖破重重困難和危險回到醫(yī)院的故事后來被女記者江琳同志采訪并報導(dǎo)寫成“〈硝煙中的和平鴿〉”一文獻給一九九五年在北京召開的世界婦女大會,并翻澤成外文發(fā)給世界婦女大會的與會代表。硝煙中的和平鴿!一個多么形像而又浪漫的名字,她無愧于這個稱呼!多年后她遇到了當(dāng)年38名傷員的一位,這位老戰(zhàn)士激動的稱媽媽是救命恩人!

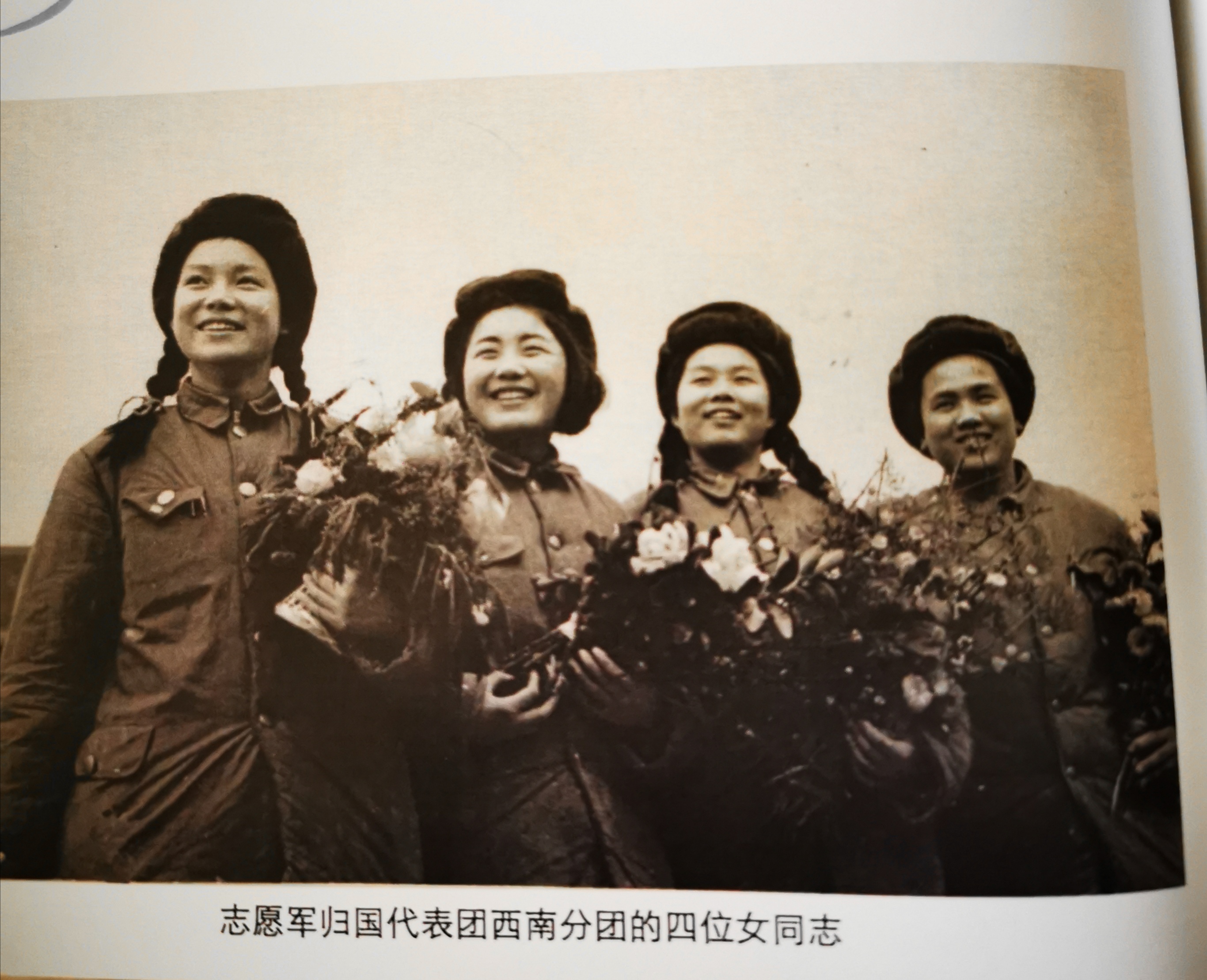

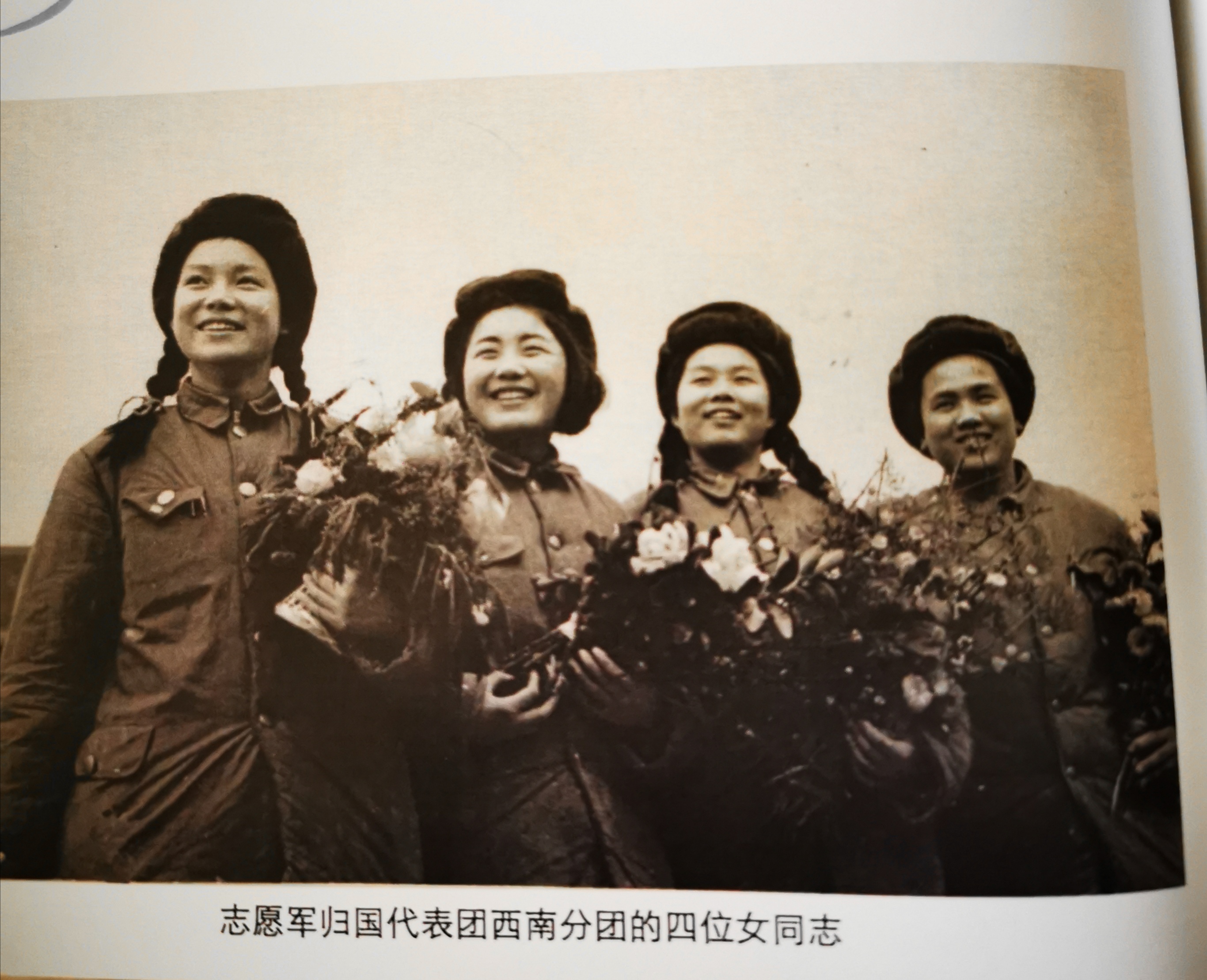

左一為劉若冰

一九五二年春天志愿軍組建歸國代表團,媽媽被選為代表團成員,和朝鮮人民軍訪華代表團一起回到北京,參加了“五一”節(jié)和天安門東三臺的觀禮,又在中南海懷仁堂受到毛主席,朱總司令,周恩來總理等國家領(lǐng)導(dǎo)人的親切接見,還合影留念!

那天上午,媽媽和兩個代表團的成員一起乘車來到中南海懷仁堂,草坪上座位己擺好,媽媽他們依次坐下,媽媽座是在第一排左邊第三位,過一會兒,毛主席,朱總司令,周恩來,劉少奇同志來到草坪第一排正中間坐下,和大家合影。

媽媽離毛主席很近,合影后大家擁到毛主席身邊,爭著和他握手,媽媽也想去,但怎么也擠不進去,只能站在一邊看著這激動人心的場面。

這時,朱德總司令從人群中走來,媽媽立刻迎上去,朱總司令握著媽媽的手,用四川口音親切的對媽媽說:“這位小老鄉(xiāng),你在朝鮮就穿這身衣服嗎?”媽媽回答“是!”“你不冷嗎?”媽媽回答“不冷!”媽媽激動的說不出更多的話來。她在朝鮮,很想念祖國和親人,眼下回到祖國,見到親人,媽媽想告訴祖國和人民,志愿軍戰(zhàn)士的博大胸懷,志愿軍的革命英雄主義精神,媽媽心里只有一個念頭“讓祖國人民放心!讓親人們放心!”

所以在與朱總司令的對話中撒了謊。因為在朝鮮媽媽穿的軍裝很臟,很破,回國后才換了解放軍的新軍裝。

朱德總司令和媽媽的對話,在當(dāng)時的〈人民日報〉上還有報導(dǎo)。

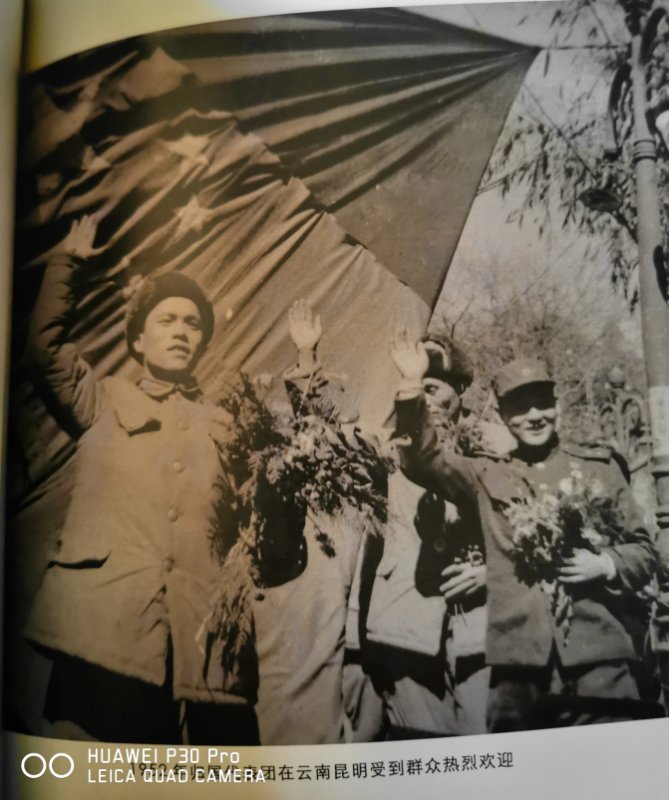

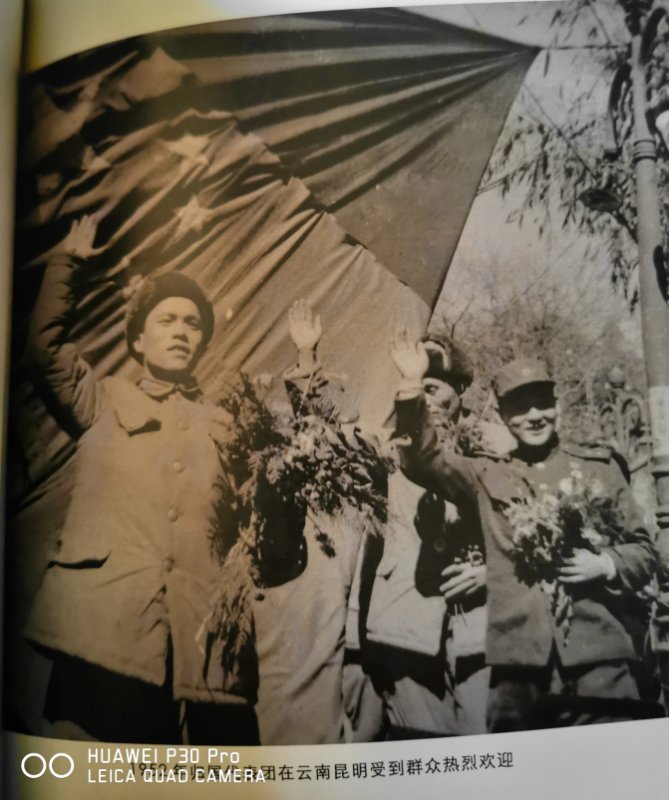

志愿軍歸國代表團中的十五軍代表有六人,作為歸國代表團的西南分團到四川,貴州,云南向祖國人民匯報,把朝鮮前線的勝利消息傳遍西南邊疆的每個角落,所到之處受到了西南各族人民的熱烈歡迎!

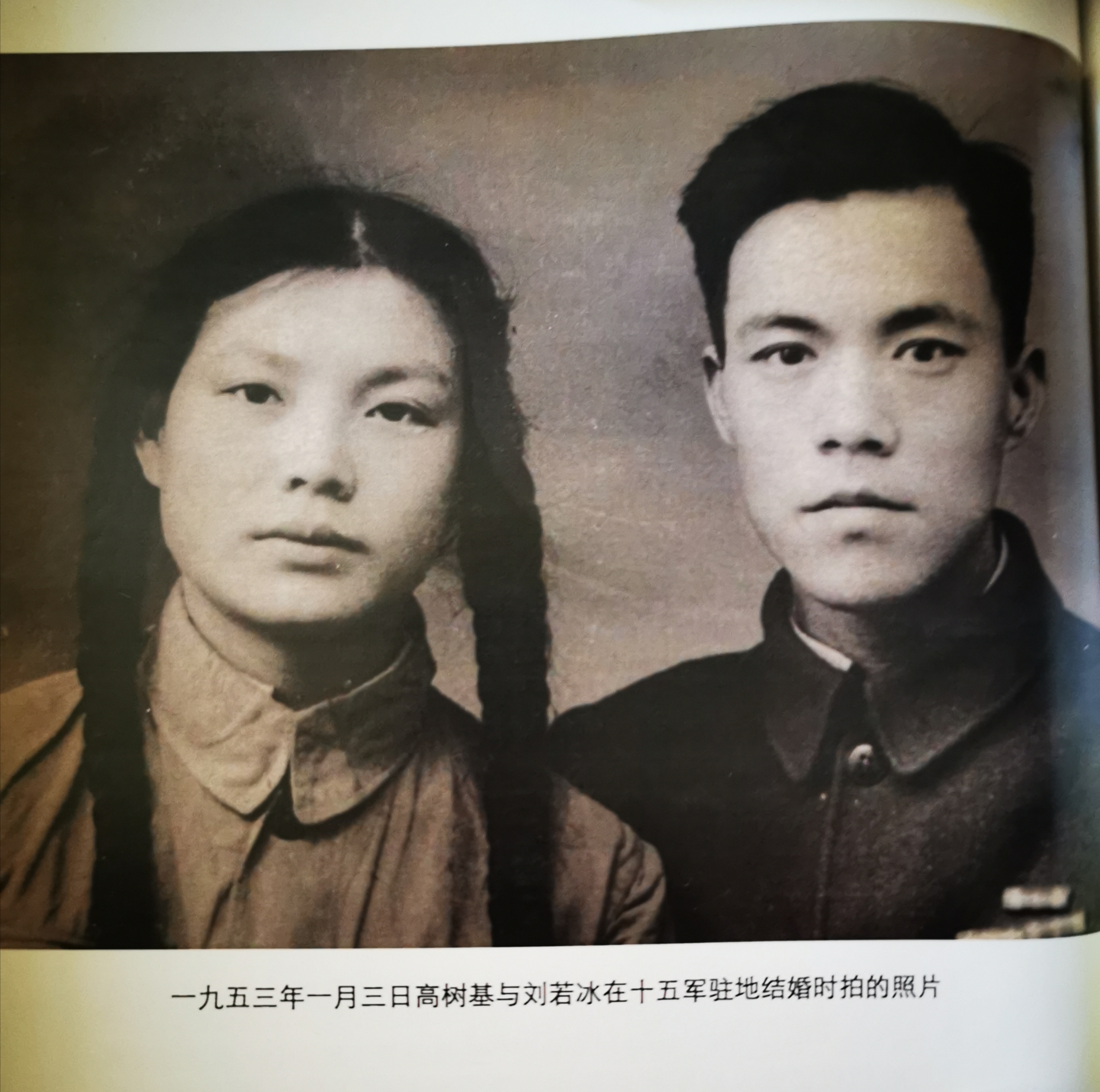

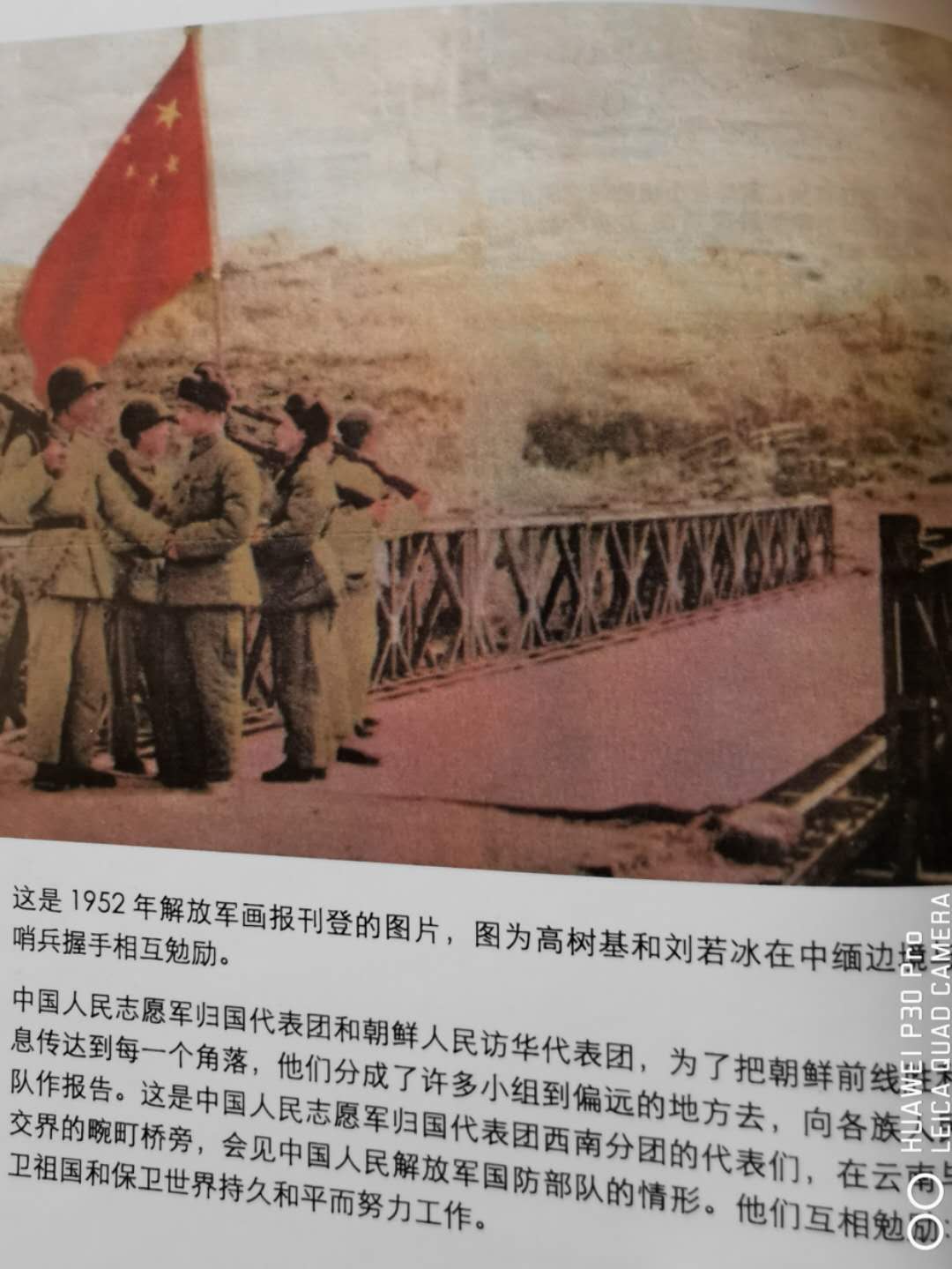

在歸國代表團里,媽媽初次認識了我的爸爸高樹基。爸爸也是十五軍代表,是歸國代表團西南分團云南工作組的組長。

我爸爸是一九三九年在日本帝國主義跌碲踐踏他的家鄉(xiāng)冀中平原時,當(dāng)時年僅十四歲的爸爸在地下黨員張老師的帶領(lǐng)下,棄筆從戎參加八路軍的。他在抗日聯(lián)中學(xué)習(xí)后分到八路軍一二九師。他當(dāng)過偵察員。

解放戰(zhàn)爭中,他參加了淮海戰(zhàn)役,渡江戰(zhàn)役,在渡江戰(zhàn)役中他所在的船冒著槍林彈雨和炮火,第一個沖上長江南岸成為“渡江第一船”!為此爸爸負了傷,還榮立了一等功。打過長江去后,爸爸隨部隊千里行軍,追擊敵人,一直打到了雷州半島。足跡踏遍大半個中國!

抗美援朝開始時,爸爸得了阿米巴痢疾住進了西南陸軍總院,爸爸聽說部隊去朝鮮后,立即提前一個月出院!奔赴朝鮮戰(zhàn)場。時任十五軍青年科長。

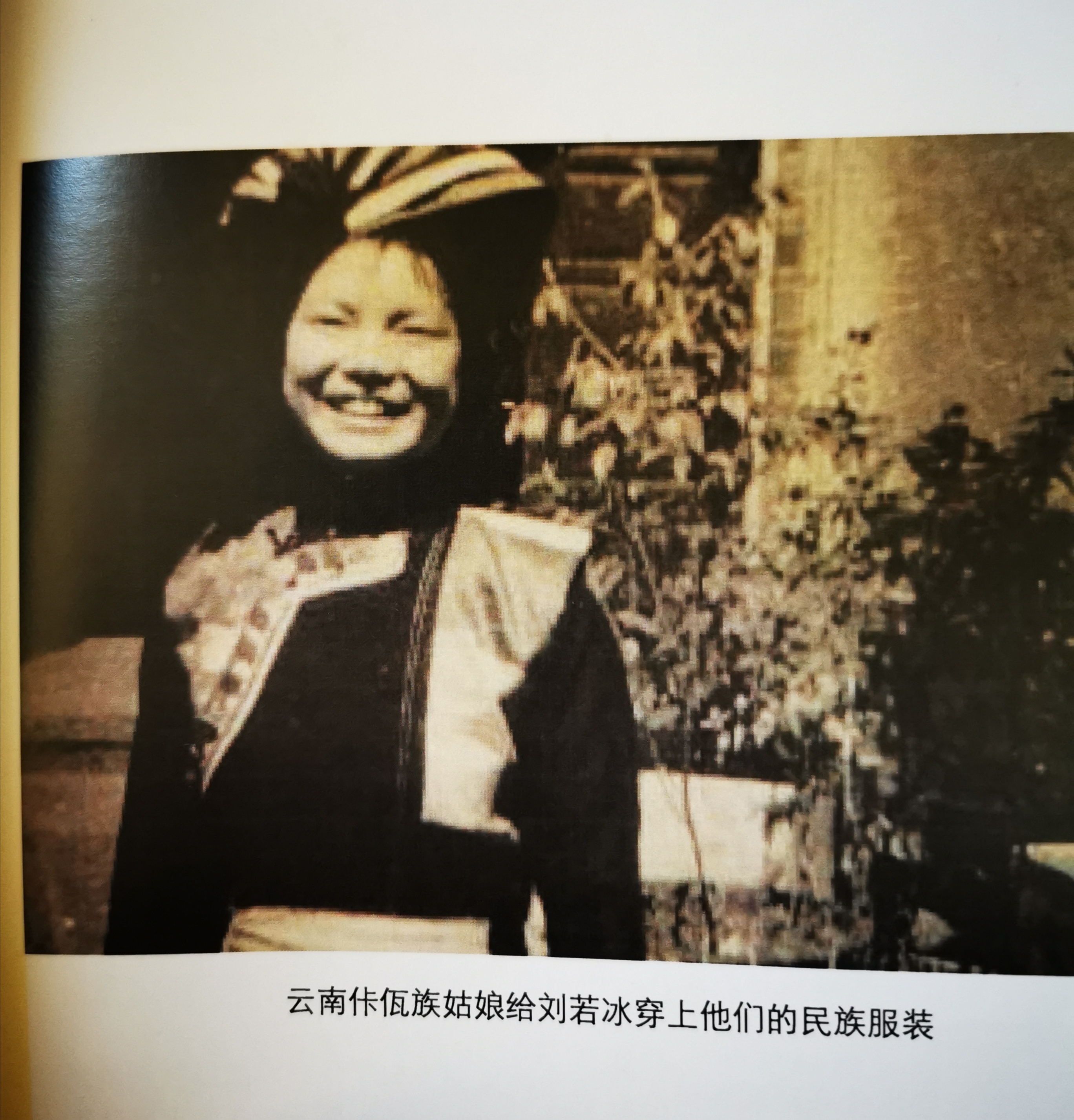

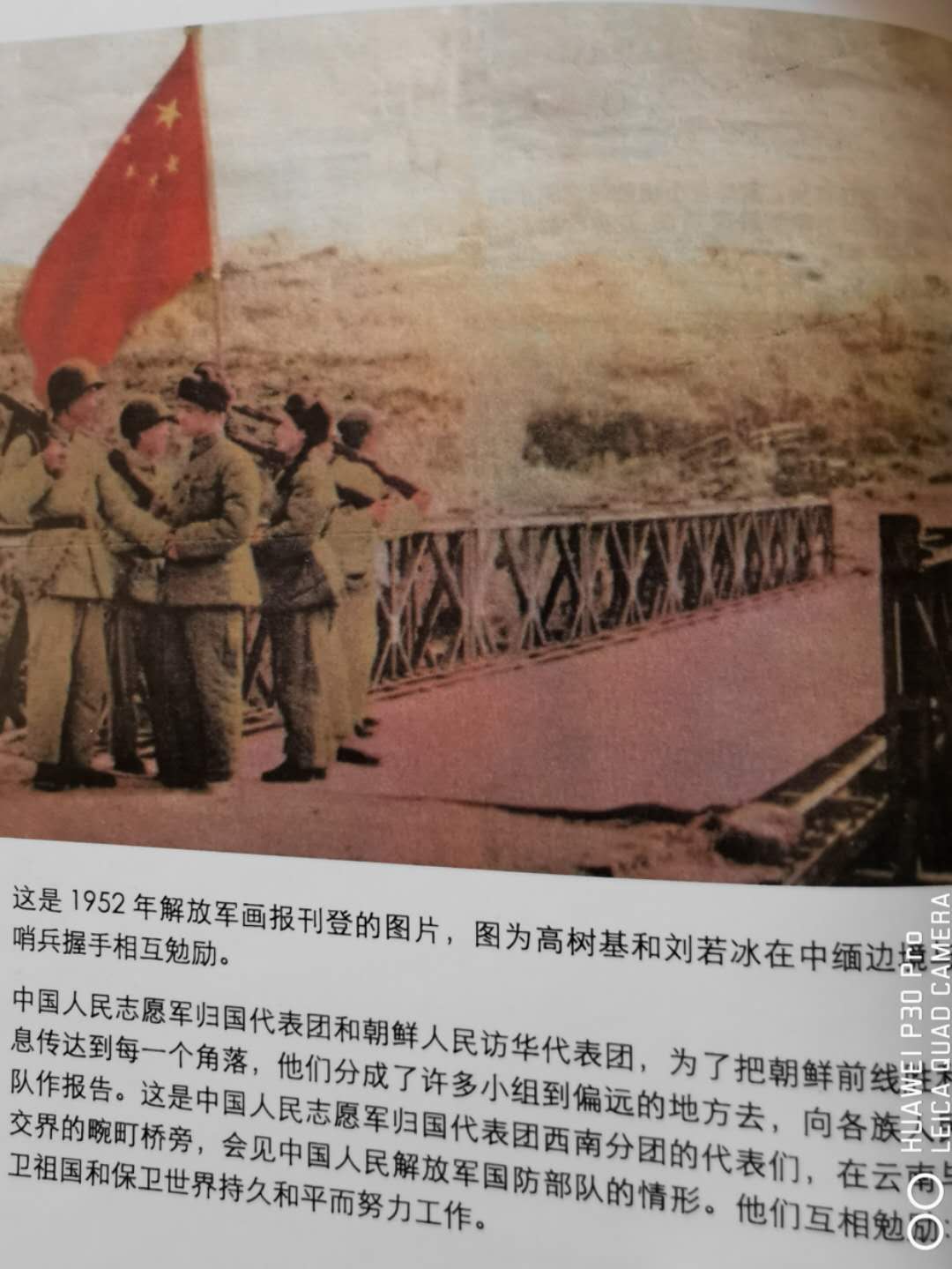

在歸國代表團西南分團云南工作組的匯報中,爸爸媽媽他們還到了中緬邊境的畹町橋等邊防哨卡,與邊防軍的戰(zhàn)友們共勉:為保衛(wèi)祖國,保衛(wèi)世界和平而戰(zhàn)!

在不通汽車的地方,他們就步行,還騎馬在云南此起彼伏的大山中行進……。在這些話動中,他們朝夕相處,從不認識,不了解到有所了解,逐步建立了相互間彼此愛慕的情感。

媽媽后來告訴我,在歸國代表團西南分團云南工作組的點點滴滴,至今還記憶猶新,那是她一生中最值得紀念,最幸福的一段時光。

歸國代表團工作結(jié)束后,他們帶著祖國人民的囑托和殷切希望,返回朝鮮,回到各自的戰(zhàn)斗崗位,并參加了舉世矚目的上甘嶺戰(zhàn)役。

爸爸作為十五軍政治部青年科的科長深入到45師134團五圣山前沿坑道內(nèi),親身了解了連排干部和戰(zhàn)士的情況,深受感動和教育。

首先是連隊將政治思想工作和愛國主義教育與當(dāng)前戰(zhàn)斗任務(wù)緊密結(jié)合,戰(zhàn)士們知道堅守坑道的重大意義!守住了坑道就守住了陣地,守住了陣地就守住了祖國的大門,也就保衛(wèi)了世界和平!

戰(zhàn)士們發(fā)揚不怕死,不怕苦的大無畏革命精神,始終保持固定的戰(zhàn)斗員,一個人犧牲了,另一名戰(zhàn)士立刻補上去,前赴后續(xù),一心保障勝利!

戰(zhàn)士們團結(jié)友愛,克服困難,坑道喝水萬分困難,送水的戰(zhàn)士爬行著好不容易上來,要么是受傷甚至犧牲,要么是水在上來時的路上灑了一半多。戰(zhàn)士們吃餅干,沒有口水干渴難咽,有的戰(zhàn)士用舌頭去舔坑道石縫中滴下水的石頭,有的甚至接下自己的尿喝下,戰(zhàn)士們沒有一句怨言。相互之間非常謙讓。

就這樣,部隊堅守了42天,美軍始終沒能攻破我軍的防線。不得不停止進攻,被迫在板門店簽署停戰(zhàn)協(xié)議。

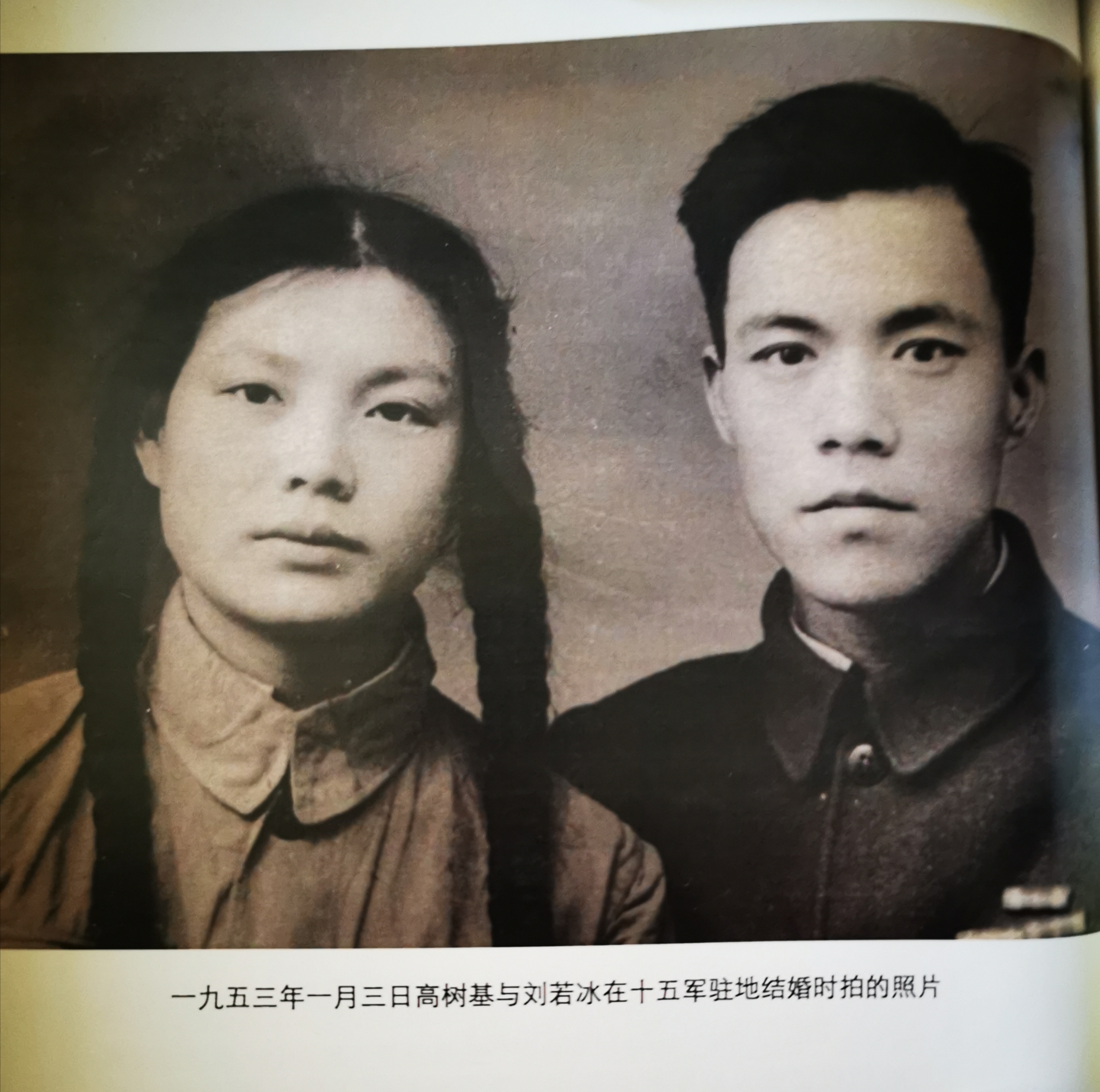

上甘嶺戰(zhàn)役結(jié)束后,由于爸爸要調(diào)到十五軍上級三兵團去工作。1953年元月三日,在十五軍部一個比較大的防空洞里,十五軍領(lǐng)導(dǎo)和戰(zhàn)友們,為媽媽和爸爸舉辦了婚禮,秦基偉軍長還請他們吃了一頓飯。

從此,媽媽和爸爸牽手,這一牽就是六十八年,直至2018年爸爸93歲去世。

媽媽在1953年下半年回國,十月份在十五軍留守處河北邢臺生下了我。之后媽媽在后方醫(yī)院繼續(xù)工作。爸爸一直在朝鮮。

一九五五年,我己經(jīng)一歲半了,爸爸從朝鮮回國,才第一次見到了我。

一九五六年部隊大裁軍,媽媽退出現(xiàn)役。

作者的爸爸高樹基作為志愿軍歸國代表團在云南昆明受到歡迎

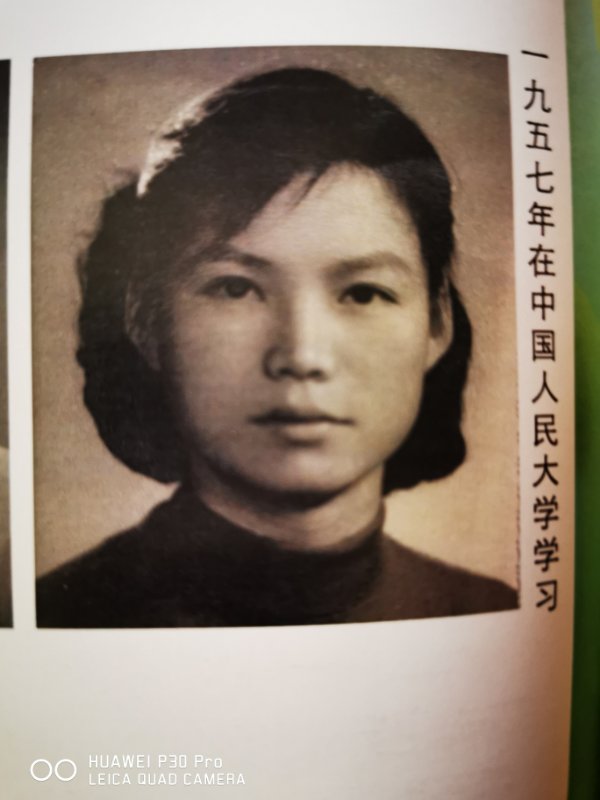

爸爸對她說,你還年輕,爭取去學(xué)習(xí)吧!媽媽后來上了工農(nóng)速成中學(xué),以優(yōu)異的成債被保送進了中國人民大學(xué)檔案系學(xué)習(xí)四年,一九六O年本科畢業(yè)分配到北京市市政設(shè)計院檔案室工作。

媽媽后來成為檔案室的負責(zé)人。

一九五九年爸爸從三兵團駐京辦主任調(diào)入了正在籌備的軍事博物館。

爸爸和媽媽都在各自的崗位上努力工作。

“文革”開始后,爸爸受到?jīng)_擊。1971年被下放到條件相對艱苦的河南省商丘軍分區(qū)。

媽媽本可以在條件優(yōu)越的北京繼續(xù)工作,但是媽媽擔(dān)心爸爸的身體,堅持要求也調(diào)到河南省商丘。后任商丘地區(qū)輕工業(yè)局辦公室主任。

媽媽為爸爸放棄了在北京的工作,放棄了自己深愛的專業(yè)。對這一點爸爸總是心懷感激和愧疚,媽媽對爸爸說,我們是夫妻還是戰(zhàn)友,我心甘情愿。

1979年11月21日軍博黨委為爸爸做出了平反決定,河南省軍區(qū)為爸爸恢復(fù)了正師職級別。

1992年落實政策,爸爸和媽媽重新回到闊別二十年的北京,住進軍隊干休所。

他們晚年很幸福。

爸爸媽媽從戰(zhàn)火紛飛中一路走來,他們特別珍惜來之不易的和平生活。記得我很小的時侯,爸爸看著蹦蹦跳跳的我對媽媽說,這該子真是太幸福了!我睜大眼睛看著他們,心想:什么是幸福呢?

我長大了才懂得生活在和平的陽光下,是太幸福了!

記得我上小學(xué)時,課文里有一篇志愿軍戰(zhàn)士邱少云的故事,我為邱少云烈士為保證戰(zhàn)斗勝利,保護戰(zhàn)友活活被火燒死,不吭一聲的英雄行為感動。媽媽過來告訴我,這是真人真事,邱少云,黃繼光都是我們十五軍的戰(zhàn)友,是我們四川人。媽媽望著吃驚的我說,你不信問你爸爸。我以為英雄離我們很遠,其實他們是有血有肉的人,他們離我們很近。抗美援朝的英雄在我幼小的心靈里留下深刻印像。

五十多年后,我和愛人都退休了,我們想去看看世界第一強國美國是啥樣子?我們在美國首都華盛頓一處蒼松翠柏的公園里,看到了十九尊比真人還高大的塑像,他們個個頭戴鋼盔,手持沖鋒槍站立著,

走進一看才知道這是悼念聯(lián)合國軍十六個國家在朝鮮戰(zhàn)爭中陣亡的將士的塑像,他們個個緊鎖眉頭,面部表情憂郁,像是吃了敗仗的樣子。

這那有我小時在軍事博物館抗美援朝館里見到的志愿軍戰(zhàn)士塑像那樣雄赳赳,氣昂昂充滿勝利信心的樣子!

盡管我本人也曾是軍人,我對戰(zhàn)死沙場的軍人是心存尊敬的。可當(dāng)我的愛人拿著單反相機說,照個照片留個紀念吧!我脫口而出:這都是志愿軍的手下敗將,我是志愿軍戰(zhàn)士的女兒,我不和他們照!

七十年前的那場戰(zhàn)爭永遠記在我們心頭,永遠讓中華兒女感到驕傲!中國人民志愿軍在武器裝備落后幾代的情況下打敗了以美國為首的十六國聯(lián)合軍,以鋼少氣多打敗了鋼多氣少的侵略者,為世界和平做出了卓越貢獻!抗美援朝之戰(zhàn)打出了國威,打出了軍威!也為我們新中國打出了幾十年的和平發(fā)展時期,我們能夠在和平年代幸福生活,我們由衷的感激老一輩。

個人的命運是和國家的國運緊密相連的,七十年前的那場戰(zhàn)火改變了媽媽的命運,把她從一個女中學(xué)生迅速淬煉成一名志愿軍戰(zhàn)士,一名共產(chǎn)黨員。媽媽的大哥和她同時入伍,他在戰(zhàn)場上負了傷,是三級傷殘軍人,我小時聽姥姥說,媽媽和她哥哥入朝后一直不知道各自的消息,直到大舅負傷被送到野戰(zhàn)醫(yī)院,媽媽才知道哥哥也是十五軍的。

我爸爸家,我叔叔高樹葉同我爸爸一同參加八路軍,也去了朝鮮戰(zhàn)場,還有嬸嬸,他們都是雄赳赳氣昂昂跨過鴨綠江的,他們是幸運的,都凱旋而歸。去年我叔叔,大舅,我爸爸在這幾年都相繼去世了,只有我媽媽幸之又幸,能在有生之年獲得了這枚中國人民志愿軍抗美援朝出國作戰(zhàn)70周年紀念章。

媽媽現(xiàn)在己是耄耋老人,有時有點糊涂,當(dāng)我們把這個紀念章給她戴上的時侯,她一再問“你爸爸的紀念章呢?”爸爸己過世兩年多了,她始終認為爸爸還活著,她想要和他分享這無尚榮光!我妹妹把這枚沉甸甸的紀念章放在爸爸的遺像前,告訴爸爸:這是志愿軍抗美援朝出國作戰(zhàn)70周年紀念章,今天黨和國家,全國各族人民用最隆重的方式紀念中國人民志愿軍抗美援朝出國作戰(zhàn)70周年,是對已犧牲的志愿軍烈士、已故去的父輩們最好的告慰。

這場戰(zhàn)爭中,有十九萬七千多的志愿軍烈士犧牲在異國他鄉(xiāng),他們用年青的生命保衛(wèi)了祖國,保衛(wèi)了世界和平!他們都是中華民族最優(yōu)秀的兒女!我們永遠不要忘記他們!

中國人民歷來愛好和平,從沒有侵略別人,但列強再想霸凌站起來的中國人民是絕對不行的!

七十年前,我們在裝備和國力相差甚遠的情況下,都能取得抗美援朝的偉大勝利,七十年后,任何困難都擋不住我們戰(zhàn)勝各種風(fēng)險,打破各種“遏制”,實現(xiàn)中華民族的偉大復(fù)興!這就是志愿軍抗美援朝出國作戰(zhàn),留給我們的最可寶貴的巨大精神財富。

高曉霞

2020年10月23日

2004年春天作者和爸爸媽媽在上海外灘

作者:高曉霞,1971年1月入伍,原鐵道兵十一師修理營女兵排班長,1975年退伍。北京水利科學(xué)研究院財務(wù)部副主任,高級會計師(已退休)。

|

位客人

位客人