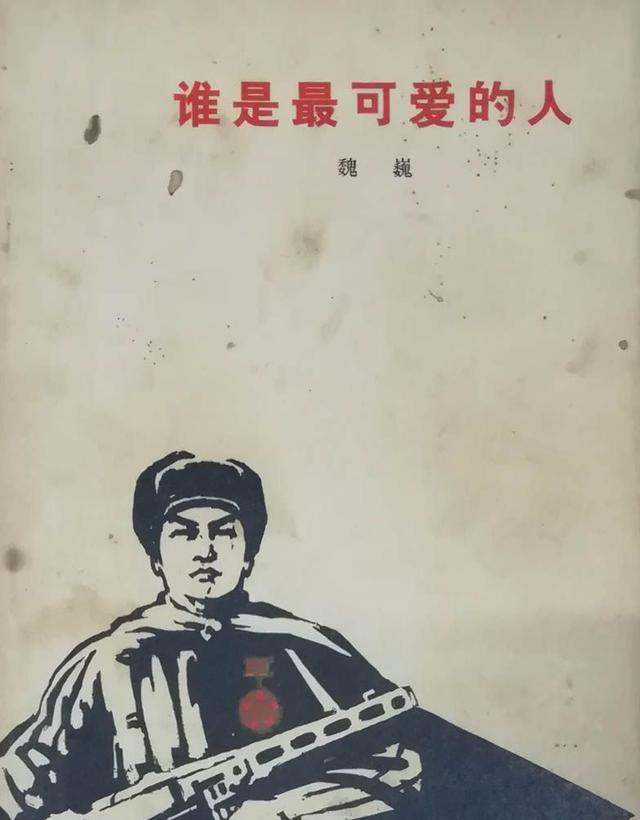

1950年,一則名為《誰是最可愛的人》的報告文學發表,它記載的是記者魏巍在抗美援朝前線的所見所聞。

其蘊含的情感之熱烈文筆之真實讓所有讀到的人,都不禁要為我國的志愿軍戰士的愛國精神,為之震撼和動容,它甚至還得到了毛主席的高度贊揚。可就是這樣一篇通篇寫滿愛國之情的文章,在后來卻被從孩子們的教育課本上刪掉了,這究竟是為什么呢?刪掉它的人又是誰呢?

“最可愛的人”被刪除

2000年時期中國和美國的關系逐漸好轉,并發展的越來越緊密,這一段時期被很多經濟金融學家稱為“中美關系蜜月期”。也正是在這期間的2001年,《誰是最可愛的人》這篇課文被移除,理由之一就有影響中美關系這一條。

關于移除愛國文章這一事件引起的反響還是很大的,為此專門有記者去采訪了教育部門的王旭明。

對此王旭明認為除了這篇文章對當時中美關系會有影響以外,還有就是他的文筆描寫太過真實血腥。在王旭明看來,這樣的戰場描寫對于孩子的精神世界的養成是不利的。而且這些英雄主義的宣傳文章,也不符合現如今的社會發展主題。

他認為現在的孩子更應該去擁抱愛與和平,去接受與他年齡還有認知水平相符合的,更能激勵年輕人奮斗的思想。只有這樣,國家才能真正進步,而不是一味跟隨潮流,固守歷史。

而且他還從這篇作品本身出發,去證明刪除這篇課文的合理性。首先他提出這篇文章的感情基調是有問題的,一個合格的報告文學作品首先它應該是公正的客觀的,但魏巍寫這篇文章的視角太過于主觀,用詞太過于濫情。

王旭明認為一篇失了客觀視角的文章,是很容易讓青少年代入進去的,這樣只會滋長青少年不必要的仇美情緒,這對社會發展是不穩定的。

荒唐的換課文事件

值得一提的是,當時并非只刪除了《誰是最可愛的人》這一篇文章,而是陸陸續續的把《劉胡蘭》、《狼牙山五壯士》、《黃繼光》等,描寫愛國英雄事跡的文章都刪除了。用的理由于以上幾種都大同小異。

把這些課文刪除之后換上來的,則都是諸如《愛迪生救媽媽》、《華盛頓砍樹》,之類的弘揚美國智慧的一些文章搬上了課堂。并且經過證實,這些事情主人公本人并沒有做過,就連美國人自己都沒有聽說過,可見這些事跡都是某些人自己臆造的。

以不符合青少年成長為理由刪除自己國家的愛國文章,轉過身來卻偷偷的把一些描寫外國人莫須有的的事跡文章,搬上書本糊弄青年人,還美其名曰順應時代發展。

在當時網民數量還沒那么多的年代,獲取信息的途徑還太少,許多年輕一代確實被糊弄住了。可是現在那一代的孩子已經長大了,他們緊跟互聯網時代進步的步伐,自然發現了曾經的蒙騙。

語文書上的撥亂反正

特別是在見證了某些國家用虛假信息教育國民之后,造成的年輕一代的歷史虛無感后果之后,他們在對待下一代的教育信息上的敏感度增加了。所以久違的《誰是最可愛的人》在今年3月,重新回到了孩子的課本上。

這則喜訊也體現出我國年輕一代的父母,越來越能體會到歷史的重要性,愛國教育的重要性。

他們深刻地意識到讓這些出生和平溫室的年輕的下一代,銘記歷史銘記英雄的重要性。我國之所以要記得記得被侵略的歷史,目的不在于激發仇恨,而是為了自省自強。只有始終記得我們國家發展走過的每一步路,未來我們才不會重蹈覆轍,任人魚肉。

之所以要記得每一場戰爭,和每一場戰爭中的偉大的人,是為了記住戰爭帶來的痛苦,如此才能心懷感恩的珍惜現在的和平,不再輕易的發動戰爭。

總結:

大多數普通人一生中的讀書時間都在學校,若是連教科書都不在刊印愛國文章,那么我們廣大青少年的愛國教育,又該從何處學起呢?

愛國教育缺失的后果,我們身邊從不缺少,他們的所作所為,已經為我們展現了一條錯誤道路。一個人如果連自己的國家都不愛,那么他還有什么是別人能指望的。一個民族若是連他們的英雄都不記得,那他們還要靠什么精神傳承下去。

位客人

位客人