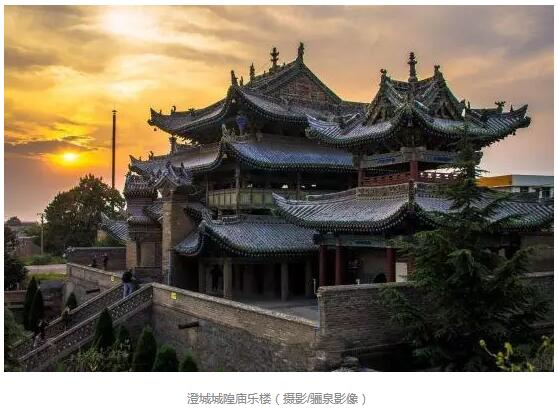

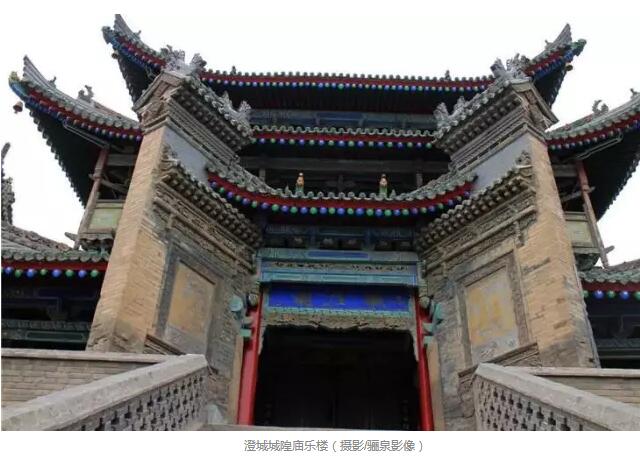

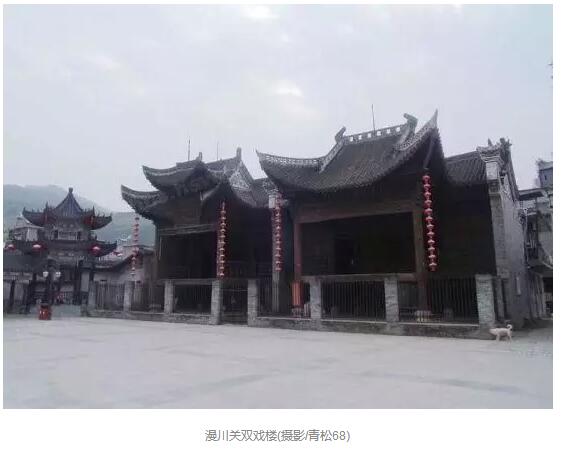

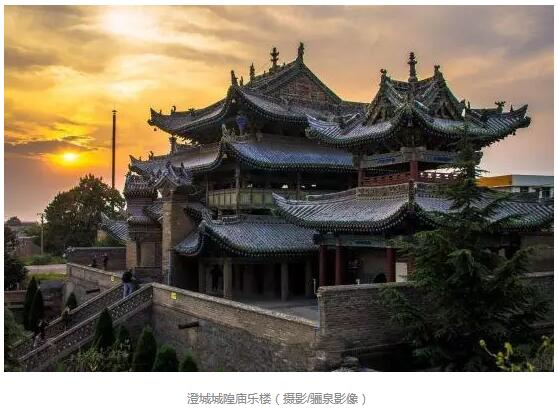

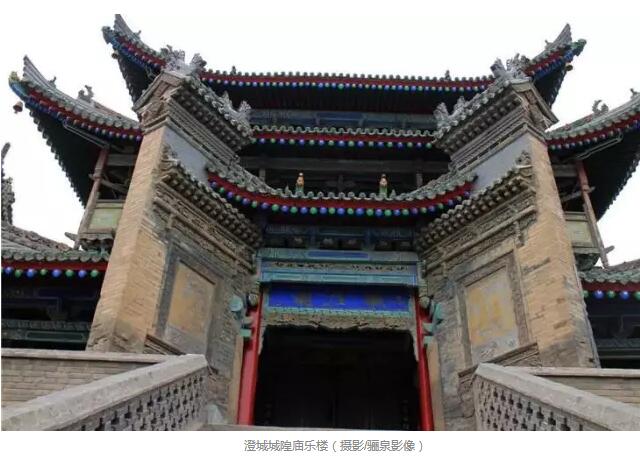

一、澄城城隍廟樂樓

澄城城隍廟樂樓在澄城縣城西街南側城隍廟山門處,坐北向南。原來又叫城隍廟神樓。城隍是漢民族宗教文化中普遍崇祀的重要神祇之一,由有功于地方民眾的名臣英雄充當,是漢族民間和道教信奉守護城池之神。創建于唐貞元年間,明萬歷年間整修重建,更名樂樓,始為今貌。石柱石礎等部分構件仍為唐時原物。明清以來屢經修葺,則呈現出了明代風格。最后一次修繕為1980年10月到1981年10月。

這個樂樓由三部分組成,中間樂樓為主體建筑,兩邊為鐘鼓樓。樂樓系通柱式木架結構,由前檐兩邊石柱四根,木柱兩根,后檐木柱四根,中平柱兩排各兩根,兩邊石制山柱各六根撐起梁架,均用素覆盆式柱礎。上部為重檐三滴水歇山頂,琉璃筒瓦覆蓋,釉彩牡丹置脊,龍頭獸吻高翹兩端。頂部兩邊有琉璃山花,垂魚縣空,一腸上部懸置斗八藻井,水粉彩繪一新。樓上層四面枋上承有三踩雙昂斗拱五輔作,中殿四面承置兩踩雙昂斗拱五輔作,一層為一踩斗拱六輔作,枋內均為卷頭。各層四角角梁遠出,與垂柱及角拱相接,翹起角檐。一、二兩層四周建有廊房,中間為樂庭。系奏樂演戲酬神之所。體現了古代漢族勞動人民的聰明智慧和高超的建筑技藝。

主樓東側有樓梯,有人可以登樓觀望,遠山近景一目了然。樓頂樣式為琉璃重檐三滴水歇山頂,飛檐斗拱,四挑角掛鈴。東西二樓為方形亭式樓閣,各用14根柱子架梁疊木建成,樓頂樣式為琉璃二重檐十字歇山頂,飛檐斗拱,四挑角掛鈴。三座樓頂屋面山花均用琉璃瓦、龍、鳳、套角獸和武士俑等琉璃配件裝飾而成。同時,樂樓內還保存陳列著唐代陀羅尼經幢、金代大鐘和一些重要碑石,深受中外游客贊賞。城隍廟樂樓規模宏大,構造精巧,風格獨特,圖像逼真,藝術超群,她繼承和發揚了我國古代建筑的藝術傳統,又具有地方藝術特色。特別是1999年國家投入巨資對古建筑進行了油漆彩繪,使這一古老建筑更加光彩奪目。樂樓已成為陜西乃至西北地區遠近聞名的名勝古跡之一,具有相當高的歷史、藝術和科學價值。

其中還有:元代大醮盆、明代大鐵燈、清代振威將軍石生玉墓志銘、辛亥革命紀念碑、馮玉祥將軍施政碑等碑石、墓志都有一定歷史的文物價值,深受中外游客及廣大觀眾贊賞。天下名樓很多,而澄城的樂樓還是獨樹一幟。

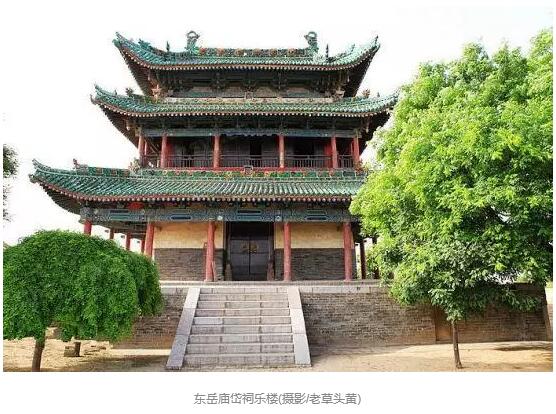

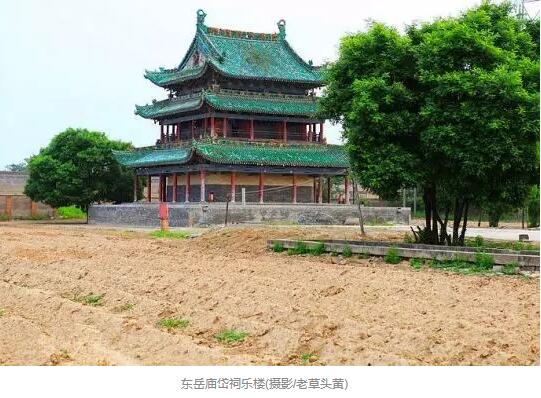

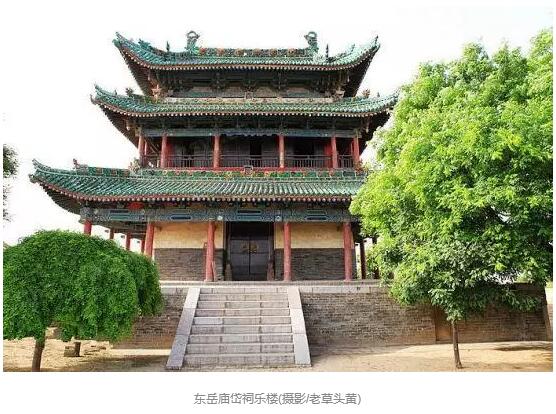

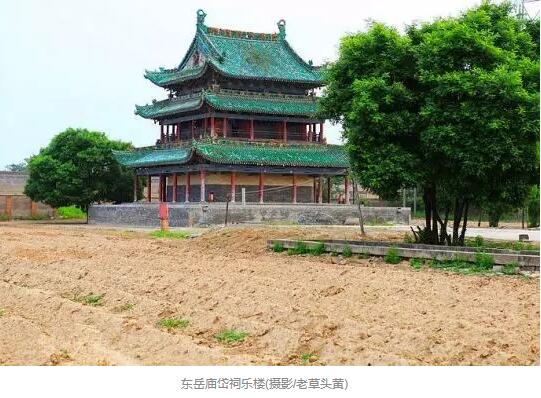

二、東岳廟岱祠樂樓

岱祠樂樓又叫岱祠岑樓,它位于大荔縣東的東岳行祠內。坐北向南。樂樓系臺基式建筑,通柱式木架結構。通體高十米,臺基為長方形,四周筑以矮墻,南面基沿正中修有門樓。

在北宋年間,曾經有古人題詩云:“岱祠靈結芮城胎,宋代岑樓勢壯哉”,岱祠為東岳廟的別稱,岑是小而高的意思。據清代《朝邑縣后志》所載:“東岳行祠,一名崇佑觀,宋政和八年敕建,有碑記祠”。明代曾有重修,現存建筑多系明代建筑風格。具體重修年月不詳,只有清《重修東岳廟記》云:“東岳廟不知建自何代,重修于唐,敕建于宋,再擴于明”。近從祠內發現清鐫刻石碑一通,上載此時祠內建筑仍有“寢殿、座殿、獻殿、長閣、香亭、牌坊、舞樂樓、東西戲臺”等。舞樂樓即岱祠岑樓,現東西戲臺等建筑全部毀除,唯有岱祠樂樓獨存廟中。民國二十三年,經我國著名建筑歷史學家梁思成及近年陜西古代建筑專家鑒定,認為此樓歷代重修,多照宋建法式復制,宋代部分建筑構件仍被采用,并長期保留。樂舞樓內現存兩根金柱,粗壯而高,上下兩端各有三至五厘米的明顯收分,下端置有素覆盆式石礎,均系宋代建筑原件。《朝邑縣后志·東岳行祠》云“知縣王兆鰲捐修事在康熙四十九年”,為歷代修葺可見載者之一。

三、丹鳳花廟樂樓

丹鳳花廟位于丹鳳縣城龍駒寨,建于清光緒年間,坐北向南,面臨丹江。整個建筑占地面積約3600平方米。南面建有配殿,整個建筑是土木結構。做工精細,雕刻講究。晨曦陽光中屋頂的琉璃瓦顯得金碧輝煌,十分壯觀·因建筑宏偉華麗,其中又祭祀著丹江水神,故俗稱”花廟”。花廟大門建的像一座三開間的牌坊,頗有江南水鄉建筑的風格。尤其南面的花戲樓建筑特殊,第二層不用柱支撐,而是用巨木構成多角形構架相疊,層層向上遞縮,形成一個錐體籠形結構承擔重量。從舞臺中央仰望,猶如急流中的漩渦,很是巧妙。這座十分美麗的古建筑,是省級重點文物保護單位,丹鳳縣博物館設在此處。

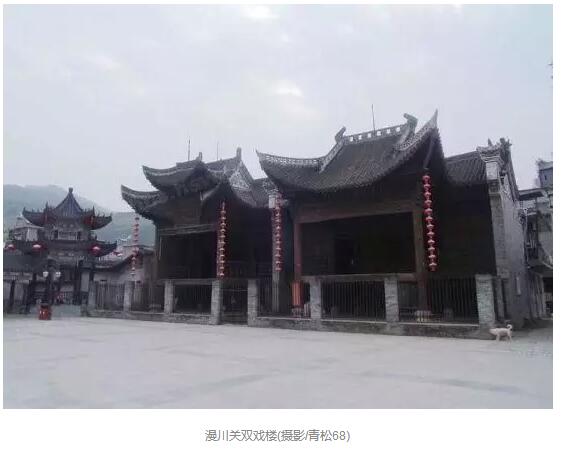

四、漫川關雙戲樓

漫川關雙戲樓位于漫川關古鎮的中心。有南式戲樓和北式戲樓兩座同向戲樓組成,是中國唯一的一座聯璧式雙戲樓。南樓為重檐,顯得靈秀,北樓為單高挑檐,顯得大氣。兩樓中間用演員休息室巧妙連接。該樓在建筑藝術、繪畫藝術、磚雕、石雕、木雕方面都有獨到之處。原橫額上有長幅木雕雙龍戲珠,可惜在文革中遭遇鬼斧神工傳說,現僅存部分殘缺昭告世人。據說雙戲樓曾經常唱對角戲。往往,北秦腔,南漢劇,而且同臺演出。該樓在八十年代初仍在使用中。后來外街抬高,造成內街水無法排除,樓底經常處于泥水浸泡中,導致根基朽壞成為危樓。08年底,該樓經過重修,基本重現當年格局。

北側戲樓屬關帝廟戲樓,高11.79米,為九脊重檐歇山頂,面闊三間,13.1米,進深9米,臺口寬6.8米,兩次間各為3米。藻井為八角形。每年三月三、九月九多演唱劇目以秦腔為主,又稱其為"秦腔樓"。南側戲樓屬馬王廟戲樓,高11.88米,單檐歇山頂,面闊三間,11.2米,進深9.64米,舞臺寬5.4米,兩次間各為2.1米。柱與下翹檐結合部和三角裙板上浮雕兩個畫面,左為"牧童遙指杏花村",右為"江楓漁火對愁眠"。藻井用旋式檐軒刻頂,中飾八卦太極圖。每年二月二、五月五多演唱劇目以漢劇為主,又稱其為"漢陽樓"。

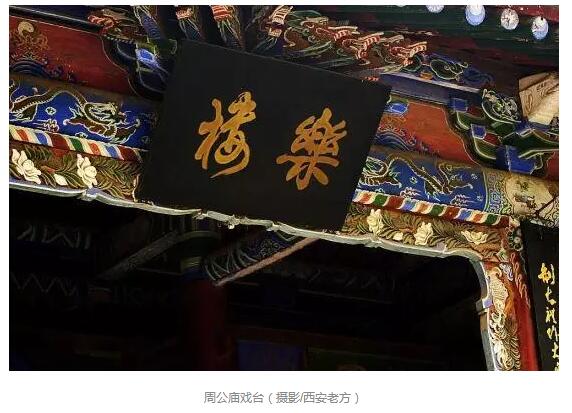

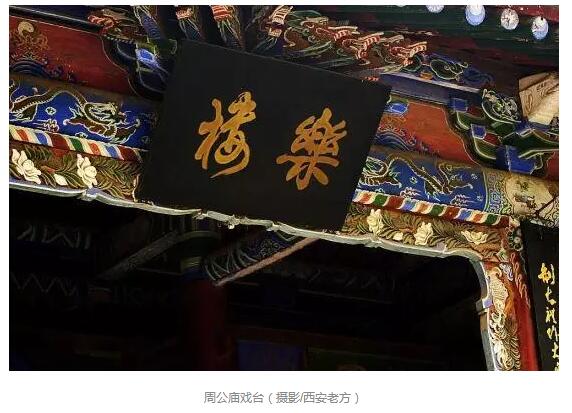

五、周公廟樂樓

岐山周公廟戲臺位于岐山縣城西北的周公廟山門處。據明朝王祎《謁周公廟記》碑文所載,周公廟創建于唐代之前。唐大中二年、宋元祐元年、金興定五年均有重修。碑文云:“元初廟盡廢,至元十七年”,“仍請李天樂真人重建,既成,其徒就守之,今廟是也”,其廟中,“正殿前有戲臺為巫覡優伶之所集。”證明今之戲臺,為至元十七年所重建。明以來歷有重修,建筑規制亦有變更。

位客人

位客人