河北人李志敏多次網絡舉報官員,多名官員因他落馬,因此被稱為“網絡舉報紅人”。后來,河北警方以敲詐勒索、重婚將其抓捕,當地法院一審對其判刑11年9個月。

此事經法制晚報、大白新聞等媒體報道后引起社會關注,案件發回重審,并被指定到河北遷安法院審理。最終,法院改判李志敏無罪,李志敏拿到國家賠償。

1

舉報被新華社報道后,他被抓捕

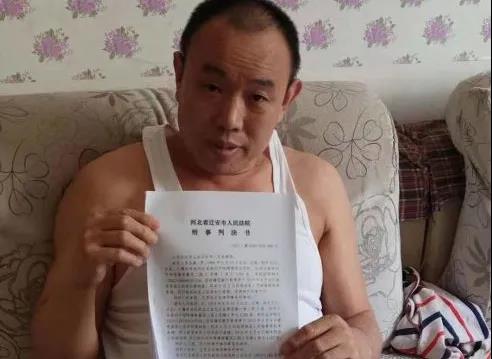

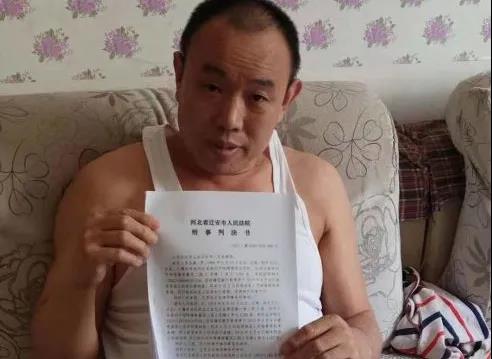

李志敏拿到無罪判決書

李志敏是河北灤縣人,經常通過網絡自媒體舉報當地官員違法違紀。他的舉報線索,多次被新聞媒體報道,多名被舉報官員因此落馬。

2008年,河北鋼鐵集團司家營研山鐵礦在灤縣響嘡鎮擴建拆遷,李志敏和他母親所在的西法寶村在拆遷范圍內。

李志敏對拆遷補償不滿,沒在拆遷協議上簽字,從2011年起在網上舉報研山鐵礦與當地政府違法拆遷、手續不全。

2011年4月,新華社以《灤縣:未批先征地,“拉鋸”已四年》為題作出報道,曝光響嘡鎮政府在未取得國土資源部批準情況下征地。

新華社報道引起社會關注,河北省、唐山市和灤縣時任主要領導都在媒體報道后過問了此事。

此后當地政府和研山鐵礦主動找到李志敏,給了李志敏補償款90萬,以換取李志敏不再舉報。

四年后,發生轉折。2015年4月9日,李志敏被河北灤縣公安局以涉嫌敲詐勒索、重婚刑事拘留。河北灤縣法院認定90萬拆遷補償款是敲詐勒索贓款,兩個罪名成立,判處李志敏有期徒刑11年9個月。

法制晚報記者陳威以《河北“舉報紅人”被指敲詐、重婚》為題率先報道此案。

https://www.sohu.com/a/70459518_114937

文中提到,庭審期間,李志敏當庭高聲申請公訴檢察官和審判長回避,理由是“我曾經舉報灤縣縣委書記盧某、灤縣人大副主任葛某等人違規征地,公訴方作為灤縣檢察院公職人員,受二人管轄”。

法制晚報記者在報道中寫到:庭審過程中,李志敏稱給了90萬是一個親戚從中居間調解,經過多次協商的結果,并稱偵查機關的筆錄與自己所述不符,存在誘供逼供,要求調取監控錄像。

李志敏的辯護律師認為,李志敏所獲90萬是從鎮政府拆遷預付款中領取,李志敏未“威脅或要挾”,實名舉報研山鐵礦違法是每個公民都享有的權利,因此不構成犯罪,且李志敏拿到90萬拆遷補償后仍在舉報,并不是拿到錢就封了口。

針對公訴方舉證的“不給錢就繼續炒作”的多人證言,李志敏表示,其中很多證人都是他舉報過的被舉報人,有的證人因此自己的舉報已經被調查,因此法院不應采信他們的話。

法制晚報報道后,網民熱議。2017年5月,河北省唐山市中級法院撤銷判決,裁定發回重審,并指定遷安市法院繼續審判此案。

2018年1月,該案在遷安市法院重審開庭。大白新聞記者張喜斌以《河北“舉報紅人”被控敲詐重婚案再審開庭,審判長:請相信法院》(點擊標題可閱讀新聞)為題作出報道。

記者張喜斌在新聞報道中寫到:被告人辯護律師認為該案存在重大程序違法,檢察院應當立即撤訴,其中包括指控重婚罪,但案卷中沒有灤縣公安局的立案手續,指控敲詐勒索罪,但沒有李志敏同案的立案手續。

律師認為,恐懼感是自然人獨有的心理意志,鎮政府不可能產生恐懼心理,不會基于恐懼交付財物,政府、礦方發起的完全公開的談判,不可能是敲詐勒索,相關人員受鐵礦之托并代表官方主動聯絡談判,反復協商,最終和解,這是典型的民事法律行為,且90萬的拆遷補償并不算高。

律師還認為,在案證據遠不能達到刑事訴訟證明標準,關鍵書證皆為復印件真實性無法確定,不能作為定案依據,關鍵證人證言相互矛盾。

2019年7月,河北遷安市法院宣告李志敏無罪。大白新聞又迅速作出追蹤報道《曾頻繁舉報當地官員的河北“舉報紅人”,今日宣判無罪》(點擊標題可閱讀新聞)。

2

改判無罪后,被告人專程來京致謝

近日,記者采訪了參與此案的報道者大白新聞團隊的成員張喜斌,請其談談采訪此案的感受。

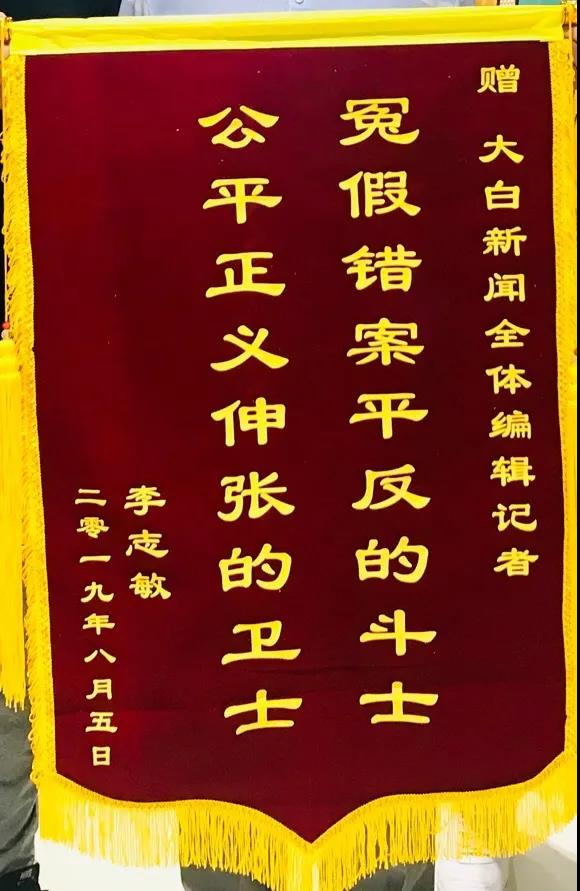

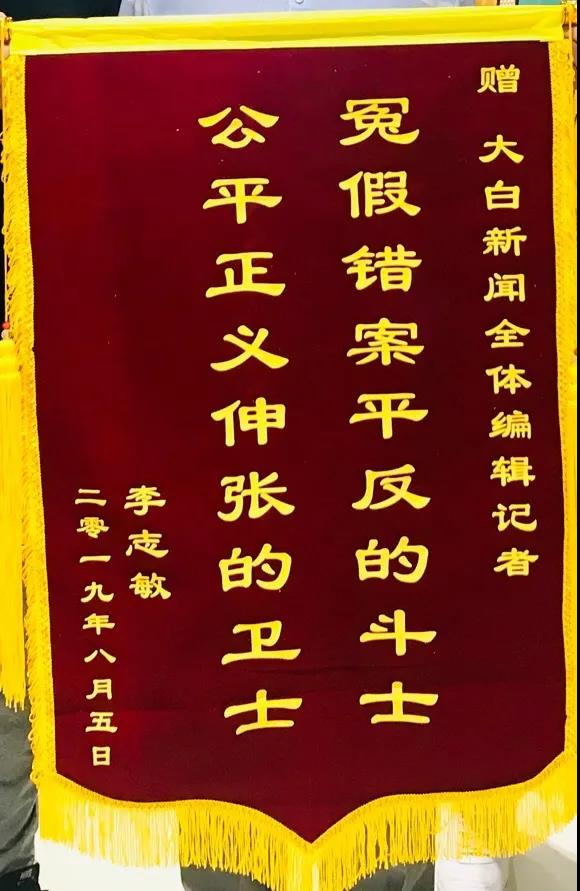

大白新聞收到李志敏送來的錦旗

改變de力量:你是如何接觸到這個案子的?

張喜斌:最開始是法制晚報記者陳威作的首發報道。后來是領導把這個選題分派給我們,大白新聞團隊的多名同事接力報道。

改變de力量:整個報道過程中有什么印象深刻的事情?

張喜斌:給我印象深刻的是辯護律師都非常專業,他們有三個律師,徐昕、王煜和朱孝頂律師,我認為這個案件能糾正他們付出了很多,他們也作了非常專業的辯護。作為媒體人來說,報道這個案子是我們的分內之事。這個案子我們大白新聞的團隊有多人參與其中,從發回重審到無罪宣判,到后來的國家賠償,圍繞這個案子發了十幾篇報道。

改變de力量:案子得到糾正,有什么樣的感受?

張喜斌:我們為李志敏他們感到由衷的高興,被判無罪后,李志敏專門到北京,到我們的辦公室致謝,還送來了錦旗。我們參與報道的錯案最后能夠宣判無罪,讓我們體會到了作為一名媒體人的價值。

改變的力量移動互聯網時代正在給每個領域帶來巨變,包括傳播。更加廣泛有效的信息傳播,對每個行業都在產生影響,比如法律相關領域。

法治類新聞稿件通過新媒體手段傳播,獲得了可見的、幾何級的傳播力增長,從而對法治產生積極的影響和推動;越來越多的律所和法律人,通過新媒體手段獲取了精準人群的關注,甚至已經做出了清晰的案源轉化數據模型;一些企業在遇到突發事件時,通過新媒體立體手段成功化解了危機。

于是,我們開設了自媒體“改變的力量”。“改變”二字,有兩重含義,既包括新型傳播意義上的“變”,也是由此而生的泛法律領域上的“變”。我們關注的是這兩重含義的疊加態。

但它絕不僅是個自媒體,更是個社群,每月將會舉辦各種線下聚會活動。它將成為兩重疊加領域里的人們交流分享、共同進步的平臺。

改變的力量,值得關注。